Metal : Les albums controversés

Exodus, Metallica, Morbid Angel, Celtic Frost, Helloween, Accept, Megadeth, Judas Priest, Machine Head, Iron Maiden, Destruction, Queensrÿche, Kiss, Mötley Crüe, Raven, Guns N’roses, Scorpions, Twisted Sister, Van Halen, Whitesnake, Danzig

La carrière d’un groupe est rarement un long fleuve tranquille. Entre la période de gestation, l’explosion, et la descente d’acide, les artistes passent par bien des étapes et des sentiments. Je ne connais aucun groupe aussi consensuel soit-il - mis à part les BEATLES évidemment - à n’avoir commis aucune faute de goût, aucune erreur de parcours, aucune tentative hasardeuse, et c’est justement ce qui les rend plus humains, plus proche de nous. Nous avons tous besoin de pouvoir remettre en question l’amour que nous portons aux artistes, comme il est bon parfois de s’engueuler avec son meilleur ami, son père, ou sa femme.

De fait, la créativité connaît parfois ses limites, ou au contraire. En dix, vingt, trente ans, nombreux sont nos groupes chéris à avoir fait un pas de côté, marqué une pause, ou complètement perdu le nord, au point de devenir méconnaissables. C’est ainsi que j’ai eu l’idée de ce petit dossier sans prétention, qui n’a pour but que de recenser quelques cas d’école d’albums non ratés, mais osons le terme : « controversés »

Le but étant de savoir pourquoi, comment, par qui, et si ces avis mitigés sont vraiment justifiés par une qualité chancelante ou un culot totalement hors-propos. Je n’affirme pas que les albums présents dans cette liste sont des échecs artistiques complets - certains faisant même parfois partie de mes préférés - mais bien qu’ils ont déclenché chez les fans des réactions épidermiques, allant du doute au dégoût absolu.

Nous nous retrouverons évidemment autour de certains cas, inexcusables, qui ont plombé la réputation de leurs auteurs à jamais. Certains ont même abouti à une séparation inéluctable, à une remise en marche d’un ancien modèle, ou à une reprise des affaires courantes. Certains sont connus comme le loup blanc, d’autres moins, parfois totalement hors des radars, mais ils ont tous en commun la même chose : casser le moule, casser l’image, et sortir d’une routine bien installée. Peu importe que le processus réponde à des exigences commerciales, un désir de rester à la mode coûte que coûte, ou à une véritable impulsion créative. Le résultat est le même, ils dénotent dans une discographie globale.

Vous ne serez évidemment pas d’accord avec mes propos, subjectifs parfois, mais vous avez vous aussi sans doute des exemples en tête concernant les artistes nommés. Il est tout à fait normal lorsqu’on a accouché de chefs d’œuvre du genre de se laisser un peu aller, et de faire sortir la vapeur. Encore fait-il que la cocotte soit solide, et résistante aux quolibets, ragots, méchancetés et critiques assassines.

Certaines sont plus solides que d’autres, mais généralement, les groupes accepteront ce jugement comme un très léger retour de bâton, le tout restant très affectueux et respectueux des risques calculés ou non. Et après tout, qui aime bien châtie bien non ? Et pas seulement la femme de Khaled. Alors, allons-y.

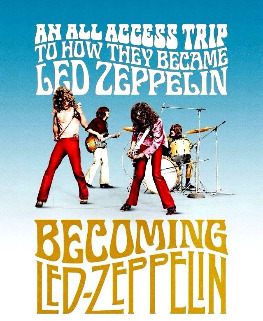

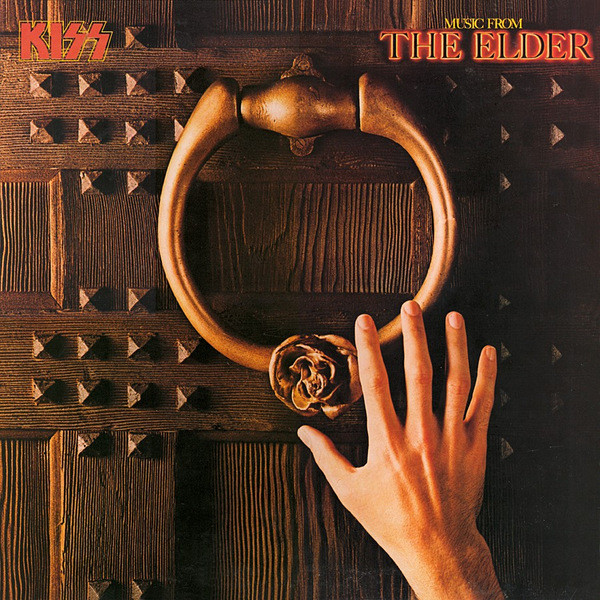

KISS - (Music From) The Elder (1981)

Lorsque KISS sort son neuvième album studio, le bateau prend l’eau depuis quelques années. Peter Criss a déjà quitté le pont, Ace, le nez dans les drogues et constamment raillé par Simmons et Stanley s’en fout comme de l’an quarante, et le succès critique et commercial des années 70 s’éteint à petit feu. Il aura fallu pour éviter le naufrage prématuré que Casablanca accorde quatre albums solo aux membres du groupe pour qu’il n’implose pas, mais personne n’est dupe. Si l’escapade Dynasty a permis de retrouver la première place des charts (tout du moins en Europe), les fans, les vrais, n’ont que peu goûté à cet amalgame Disco/Rock à peine sauvé du désastre par la guitare D’Ace. Unmasked n’a pas vraiment rétabli la confiance, et reste à ce jour l’un des plus faibles efforts, qui ne doit son salut qu’à sa superbe pochette dans le style comics, et à une ou deux chansons moins infectes que l’horrible « She's So European » ou l’impardonnable « Torpedo Girl ». Il fallait donc trouver une alternative crédible, et les deux leaders du groupe le savaient mieux que quiconque. Alors, puisque l’intelligentsia a toujours craché sur KISS, comme sur tout ce qui est populaire, Gene et Paul prennent la pire des décisions et enregistrent un album pour les critiques, en s’éloignant de leur Hard-Rock festif qu’ils pratiquent pourtant à la perfection.

Le résultat ? The Elder. Ou plus exactement, (Music From) The Elder

Au départ, le projet est immense. L’album doit être la bande-son d’un film dont le scénario a été écrit par Simmons sous la forme d’un court-métrage. Pour l’occasion, KISS renoue avec le wiz-kid Bob Ezrin, déjà aux commandes sur Destroyer, pour donner corps à cette vision ambitieuse et à cette histoire « digne d’un blockbuster » comme le soulignait Gene. Après tout, Bob vient de produire le monument The Wall de PINK FLOYD, et semble à même de façonner l’idée grandiose des deux pivots du groupe, échaudés par des tournées de moins en moins lucratives aux USA. Et si l’effort est louable, si les intentions sont bonnes, le résultat lui, se situera en convergence d’un concept album foireux et d’une tentative de dédiabolisation dont le groupe n’avait pas forcément besoin. Mais les fans ne manqueront pas de signifier leur désapprobation, et l’opération n’eut pas du tout les effets escomptés…

(Music From) The Elder est une double annonce. C’est le premier album avec Eric Carr à la batterie, et le dernier avec Ace à la guitare. D’ailleurs, les séances d’enregistrement commencent dans son studio, sous la supervision d’Ezrin, assez conquis par le culot du groupe. Il les emmènera d’ailleurs chez lui, au Canada, pour poursuivre le travail, tous sauf Ace qui restera aux Etats-Unis, dépité que l’idée de départ d’enregistrer un pur album de Hard-Rock straight soit tombée à l’eau. Ses soli ne seront d’ailleurs pas tous retenus pour l’album, entérinant la séparation des trois ex-complices (Eric Carr n’étant à l’époque qu’un employé rémunéré).

Mais alors, le résultat obtenu était-il si horrible pour que les critiques se déchaînent comme des chiens de l’enfer, conchiant cette histoire de garçon/héros choisi par le conseil des anciens pour une aventure hors du commun, à combattre le mal ?

Oui, et non.

Oui, car (Music From) The Elder est tout sauf un album de KISS. Et donc, perméable à la haine formulée par la fanbase, qui n’a pas reconnu son groupe fétiche, empêtré dans ces orchestrations lourdes et cette histoire à dormir debout. S’il est certain que The Elder est très éloigné des préoccupations de Destroyer ou Dressed to KIll, c’est surtout sa place dans la discographie du groupe qui interroge. Il eut été plus malin que le groupe suive sa première intuition, et livre un parfait album de Hard-Rock, comme Ace le souhaitait tant. Car après Dynasty, Kiss Meets the Phantom of the Park et Unmasked, les adorateurs de la secte KISS avaient bien besoin d’un signal envoyé par le groupe, leur rappelant pourquoi leur amour était si fort. Dommage pour le timing, mais la période était tendue, difficile, et il est évident que les décisions prises étaient influencées par le climat à l’intérieur du groupe.

Non, car (Music From) The Elder est un excellent disque. Aventureux, osé, et proposant un juste milieu fantastique entre cordes, cuivres, guitare et rythmique. C’est d’ailleurs probablement l’album qui a trouvé la plus juste partition entre bande-originale et Rock, et l’un des meilleurs disques de l’époque. On pourrait le placer entre Welcome to my Nightmare d’ALICE COOPER et Berlin de Lou REED, pas seulement à cause de leur producteur fameux, mais aussi eu égard à la grandiloquence mâtinée de puissance. C’est un des rares albums de KISS ou chaque chanson est à sa place, et un disque bien plus enrichissant que nombre d’autres travaux sortis a postériori. Et en toute logique, je l’avoue, il fait partie de mon top 3 du groupe, aux côtés de Destroyer et Creatures of the Night. La réception catastrophique de l’album empêcha le groupe de tourner pour la première fois de sa carrière, mais il ne faudra pas attendre longtemps pour que Gene et Paul se remettent en selle, en enrôlant le fantasque Vinnie Vincent pour l’enregistrement de Creatures of the Night.

(Music From) The Elder a très bien vieilli, et supporte encore largement aujourd’hui des écoutes régulières. La production n’a pas pris une ride, et si les SPINAL TAP s’en sont moqués via leur inénarrable « Stonehenge », il convient d’y voir une affection sincère plutôt qu’une satire cruelle.

JUDAS PRIEST - Turbo (1986)

Dans la première moitié des années 80, JUDAS PRIEST est sur le toit du monde. Forts de centaines de concerts homériques, et d’albums célébrés par la jeunesse, les anglais dominent la scène de la tête et des épaules, en compagnie d’IRON MAIDEN. Il faut dire que la triplette British Steel, Screaming For Vengeance et Defenders of the Faith a juste été interrompue par le plus nuancé Point of Entry, et a célébré l’amour d’un Heavy Metal sans concessions, avec chaînes, cuir, et même les casquettes de Rob Halford. Mais au moment de donner un successeur à Defenders of the Faith, le groupe va mal, et décide d’opérer un virage radical.

A l’époque, Rob se bat contre ses addictions, qui ont mis son couple en péril. Il décide de se faire admettre en clinique, et a du mal à rester actif. Et les temps sont durs pour les héros, menacés par la nouvelle génération MTV qui n’aime pas trop les dinosaures des années 70. Alors, quelle option privilégier ? Durcir le ton et signer l’album le plus méchant de leur carrière, ou au contraire, assouplir la discipline pour accepter les synthés et les mélodies plus évidentes et osons le terme, « commerciales » ?

C’est malheureusement cette seconde option qui va être privilégiée, et Turbo va naître aux forceps dans la douleur, alors que JUDAS PRIEST essaie de conforter sa position, de conquérir les charts, et de faire les yeux doux à MTV. Le choix sera plus que discutable, et laissera les fans le cul entre deux chaises, assez surpris et déçus que leurs héros chantent l’amour et les joies de la romance facile. Mais encore une fois, avec un Rob lessivé, les possibilités étaient restreintes.

D’autant que K.K et Glenn ont renouvelé leurs pédaliers, pour s’offrir des sonorités plus branchées. L’heure est aux concessions, l’heure est à l’Amérique et son sacro-saint Billboard, et le PRIEST compte bien manger sa part du gâteau. A la base, Turbo était conçu comme un double album, baptisé Twin Turbos, avec un disque plus ouvert, et l’autre terriblement Heavy. Mais une fois le projet parti avec l’eau du bain, le groupe prit la décision de ne garder que les chansons les plus accessibles au grand public. Et pas seulement musicalement. Les textes rendront les fans fous, et les traditionnels thèmes de science-fiction et de virilité exacerbée cèderont la place à des bluettes amoureuses à peine digne d’un BON JOVI en rupture de bans.

« I am your turbo lover »

Il est certain qu’on attendait plus ce genre de choses de la part de MÖTLEY CRÜE ou KISS. Mais en plus des mots, la bande-son privilégiait les techniques d’époque, avec claviers, guitare-synthé, et batterie élastique et sans heurts. Pourtant, aussi controversé fut-il, Turbo n’en est pas pour autant un mauvais album, et loin de là. Il cache encore aujourd’hui certains des meilleurs morceaux du groupe, dont l’imposant « Private Property », au beat plombé et au refrain scandé.

S’il est tout à fait possible de renier des choses aussi faciles et lénifiantes que « Rock You All Around the World » ou « Wild Nights, Hot & Crazy Days » (sans oublier l’assez vilain « Hot for Love », qui ne fut pas joué sur la tournée), il est au contraire impossible de ne pas reconnaître la qualité incroyable du magnifique « Out in the Cold » qui en 1986 ouvrait avec bonheur et inspiration la face B de l’album.

En mode US, le PRIEST peinait à convaincre, et son changement de look restait un indicateur fiable de ses intentions. Des tenues fabriquées sur mesure, pour éviter le plagiat des jeunes branleurs californiens, mais aussi un lifting parfois ridicule en mode chirurgie esthétique du pauvre, avec un démarquage impardonnable de KISS sur le faux tube « Parental Guidance » (qui reste toutefois une chanson très agréable si on oublie le nom du groupe).

JUDAS PRIEST, réputé pour ce son de guitare si tranchant et effilé, devenait mainstream, et suivait les meneurs de la fronde Hard-Pop. Si IRON MAIDEN a lui aussi concédé quelques pouces de terrain à la modernité via Somewhere in Time, il avait au moins le mérite d’adapter les modes à son style, et non l’inverse. Mais presque quarante ans après sa sortie, Turbo a bien vieilli, et est devenu un culte célébré de par le monde. D’autant qu’après lui, le déluge, et un Ram it Down peu convaincant, avant la reprise en main de Painkiller.

Turbo parvint quand même à décrocher un disque d’or assez rapidement, mais les ventes fléchirent avec la même vitesse, au point qu’il ne fut déclaré platine qu’en 1989. Ce fut d’ailleurs le dernier album du groupe à se vendre à plus d’un million d’exemplaires.

Mais à l’image du The Elder de KISS, Turbo fait partie de mes disques préférés du PRIEST, aux côtés de Painkiller et Screaming for Vengeance. Tous les goûts sont dans la nature.

RAVEN - The Pack Is Back (1986)

RAVEN avait tout pour devenir l’un des meilleurs groupes de Heavy Metal de la planète. Une formation dans les années 70, une attitude frondeuse, une musique musclée, et des concerts homériques, durant lesquels le batteur Wacko se prenait pour un gardien de hockey. Power-trio à l’anglaise dans le sens le plus noble du terme, RAVEN a débuté sa carrière discographique comme l’emblème d’une NWOBHM qui secouait les fondations de l’approche Rock outre-Manche, avec un album au titre révélateur : Rock Until You Drop. Mais c’est évidemment All For One qui a durablement marqué les esprits, et pas seulement celui de METALLICA qui partagera l’affiche avec les anglais en 1983 pour le Kill ‘em All For One tour.

All For One incarnait la face la plus vraie et la plus sincère du HM anglais de la première moitié des années 80. Une énergie de tous les diables, une attitude in your face qui séduisait les kids, malgré une incapacité chronique à reproduire en studio la chaleur athlétique dégagée sur scène.

Athletic Rock ?

C’est le style qu’a popularisé le groupe, seul et unique pratiquant d’un Heavy Rock explosif que beaucoup ont considéré comme le parent le plus proche du Thrash, qui ne manquera pas de rendre hommage à RAVEN. RAVEN, ce sont avant tout les frangins Gallagher, John (basse/chant) et Mark (guitare), deux musiciens aussi doués que fantasques, composant des morceaux simples mais accrocheurs, aptes à transcender les foules en concert. Mais comme tous les groupes des années 80, RAVEN n’échappera pas à la malédiction, et tournera le dos à sa fanbase de la plus triste des façons.

Dès 1984, le trio attire les regards des majors. Ses disques se vendent bien, et le Hard-Rock a le vent en poupe. La Californie a prouvé que le style pouvait vendre, via les chiffres positifs de QUIET RIOT, MÖTLEY CRÜE, RATT, TWISTED SISTER, et les maisons de disques suivent le mouvement, alléchées par un Billboard pénétré. C’est ainsi que nos trois anglais passeront du mythique Neat Records à la major Atlantic, ravis d’intéresser une structure aussi imposante par la seule force de leur musique.

Mais bien sûr, Atlantic avait d’autres plans que de promouvoir cet Athletic Rock, certes ludique, mais pas assez rentable.

Cette signature débouchera sur le fameux triptyque maudit de RAVEN. Le premier album pour la major, Stay Hard, indiquait immédiatement le ton à suivre. De compositions plus souples, des refrains anthémiques, et une production plus smooth. Les fidèles du groupe y virent un retournement de veste fort peu crédible, mais le pire restait à venir. Et le pire, c’est évidemment The Pack is Back, le moins RAVEN des albums de RAVEN.

Avec des chiffres de vente ne décollant pas malgré les concessions de Stay Hard et de Mad, le groupe était dos au mur, et se devait de cartonner pour rester hors des cartons. Accouplé au petit génie des consoles Eddie Kramer, Mark et John écrivirent les titres les plus commerciaux possibles, dans l’optique de voir l’un de leurs singles grimper en haut des classements. Et si Stay Hard avait pavé le terrain, personne n’était préparé à encaisser une ouverture aussi soft que « The Pack Is Back », premier titre d’un disque résigné et réprimé.

Le reste du tracklisting était à l’avenant. On y trouvait des riffs émoussés, des mélodies putassières, des cuivres, du synthé, et une assez vilaine reprise du classique « Gimme Some Lovin' » du SPENCER DAVIS GROUP, qui bien sûr, servit de single.

Est-ce pour autant que The Pack Is Back est un mauvais album ? Certainement pas, mais il est une incongruité totale dans la discographie de RAVEN. Terriblement adouci, le trio se donnait des airs de QUIET RIOT anglais, avec reprise facile, harmonies graciles, et cette tendance à embrasser celles du marché, entre Hard Rock mélodique et Glam pas encore totalement assumé. Mais sans le nom de RAVEN sur la pochette, ce disque aurait été encensé par la presse, qui y aurait vu le témoignage pertinent d’un groupe sur son époque, et la preuve que le Hard-Rock était devenu un genre mainstream.

Mais en écoutant bien, on pouvait sentir tout l’inconfort du groupe en studio en train d’enregistrer ces pistes destinées à un autre groupe que lui. Mark semble engoncé dans son petit costume, John retient ses cris magiques pour ne heurter personne et Wacko ne lâche pas ses coups pour ne pas réveiller les voisins. Et le pire dans tout ça, c’est que l’opération se révéla fort peu lucrative, puisque The Pack Is Back ne dépassa pas la 121ème place au Billboard 200.

Il faudra un Life’s a Bitch pour que l’on retrouve notre RAVEN adoré (dernier album pour la major, bien plus rude), avant que le trio anglais ne nous massacre de deux LPs surpuissants (Nothing Exceeds Like Excess en 1988 et Architect Of Fear en 1991). Mais même avec son ambiance californienne délocalisée à Newcastle, The Pack Is Back reste largement écoutable, et contient des titres qui font crânement la nique aux cadors de Los Angeles de l’époque. Car même en mode compromission, les frangins Gallagher gardaient leur classe naturelle.

TWISTED SISTER – Love Is For Suckers

Groupe emblématique de la scène Hard américaine des années 80, TWISTED SISTER était aussi l’un des préférés des kids, qui se reconnaissaient dans les textes de Dee Snider, et qui appréciaient cette musique sans fioritures. Le maquillage aidant, le quintet devint rapidement une sacrée attraction live, à l’image de KISS, MÖTLEY CRÜE ou RATT. Néanmoins, il était évident que Snider avait des choses beaucoup plus importantes à dire que ces sempiternelles ritournelles sur de jeunes et jolies demoiselles, ce qu’il prouva quelques années plus tard en témoignant dans l’affaire des « mères de Washington ».

De fait, Dee devint le porte-parole de la jeunesse américaine des années 80, le grand-frère que tout le monde rêvait d’avoir, ce confident particulier aux dents taillées en pointe, mais à l’intelligence sacrément affutée. TWISTED SISTER connut un énorme succès avec sa triplette glorieuse Under the Blade, You Can’t Stop Rock n’Roll et Stay Hungry, mais à l’image de bon nombre de ses confrères de l’époque, le groupe fut obligé de procéder à des aménagements pour devenir plus rentable, logique imparable qui aboutit à l’échec de l’album Come Out and Play, à peine certifié or, et dont les vidéos ne furent pas diffusées par MTV, car jugées trop agressives et violentes.

Outre l’échec d’un disque pourtant devenu culte au fil des ans, celui de la tournée laissa de sales traces dans les mémoires, et le groupe décida de marquer une pause, alors même qu’A.J Pero quittait le groupe pour aller former CITIES.

Nous sommes donc en 1986, et Dee Snider décide d’enregistrer un album solo. Il propose d’abord une collaboration à Janick Gers, futur IRON MAIDEN, mais ce dernier décline poliment, peu porté sur le barnum et le maquillage. Dee travailla donc avec le guitariste de TNT, Ronnie Le Tekro, et convoqua un sacré gratin pour l’accompagner dans son escapade en solitaire. On retrouve au générique de l’album les noms de Reb Beach et Kip Winger, ou Steve Whiteman de KIX, le nouveau cogneur de TS Joey Franco et Beau Hill à la production.

Le résultat ? Un album policé, bien moins puissant que les précédents, et délibérément orienté radio, pour tenter de fédérer un nouveau public. Une sorte de Pop-Metal telle qu’elle va être popularisée dans les années à venir, avec en exergue des morceaux très soft, comme « Hot Love », « Tonight » ou la ballade « You’re All I Need ». Rien de foncièrement condamnable sous le nom de Dee Snider, le chanteur ayant exprimé son désir d’explorer d’autres horizons, mais plus problématique sous celui de TWISTED SISTER…

Car Atlantic, le label de Dee et du groupe refusa tout net de sortir Love Is For Suckers sous le seul nom de Snider. Erreur fatale du label qui condamna TS à mort avec cette décision, les fans tournant le dos à leur groupe fétiche pour cause de compromission s’apparentant à une trahison. Dans le même temps, les musiciens décidèrent à l’instar de KISS de se dispenser de maquillage, ce qui eut pour effet de réduire TWISTED SISTER à un groupe lambda comme on pouvait en découvrir un par semaine sur MTV.

Et s’il est vrai que des morceaux comme « Yeah Right » ou « I Want This Night » restent difficilement pardonnables (KISS aurait pu les faire siens sur Crazy Nights d’ailleurs), Love Is For Suckers n’en demeure pas moins un album symptomatique de son époque, avec les qualités et les défauts des productions 1986. Le groupe ne se remettra pas de ce cauchemar, et Dee claqua la porte. Le contrat fut annulé, et le groupe dissout dans la foulée. Une sortie de route regrettable pour l’un des groupes les plus attachants de la première moitié des eighties.

CELTIC FROST - Cold Lake (1988)

S’il fallut attendre deux ans entre To Mega Therion et son successeur, une seule année s’écoula entre celui-ci et Cold Lake. Avec Into The Pandemonium, CELTIC FROST s’était aliéné une partie de son following de base, mais avait, de par sa téméraire exploration de l’expérimentation sonore, gagné de nouveaux fans, prêts à suivre les musiciens partout où ils allaient.

Enfin, presque.

Le recto de cette nouvelle livraison avait de quoi inquiéter. Un lettrage anonyme, un fond mauve, et le logo du groupe trafiqué sur fond rose, il y avait effectivement de quoi se faire du mouron. Mais ça n’était rien face au choc que représentait le verso. Je crois que cette photo abominable à du hanter les nuits de bons nombre de CELTIC addicts, et le fera encore jusqu’à leur trépas.

De voir Tom Warrior, pardon, Thomas Gabriel ainsi déguisé, le gloss fier aux lèvres, et les mitaines blanches en nylon, et ce grand sot de Curt Victor Bryant la braguette grande ouverte sur une excroissance pileuse que n’aurait pas reniée Gene Simmons, ça avait de quoi coller des hauts le cœur.

Alors, nous étions en 1988, en plein boum Glam. Et nous aurions pu croire à une énième preuve de l’humour à froid de Warrior, mais dès que les premiers sillons de l’intro stupidement intitulée « Human II » en hommage à celle figurant au début de Morbid Tales, plus de doute possible…Ce beat Funky, ces gémissements, il n’aurait pas poussé la blague aussi loin…

Et malheureusement, « Seduce Me Tonight », outre son titre débilitant à pleurer, allait nous donner raison.

Le pire était donc arrivé, Tom G. Warrior avait bien pété les plombs…Ecœuré de l’attitude de ses ex-comparses et du business en général, il avait lui aussi voulu croquer la pomme de la facilité. Et avait été de fait expulsé du jardin des tortures avec pertes et fracas, avec en poche un des retournements de vestes les plus ignobles de la création de la musique.

Car, et ce malgré l’intitulé des morceaux qui ne laissait guère place au doute (« Obsession Mesquine », « Comme Le Velours », « La Ceriseraie », j’en passe et des plus pathétiques…), on voulait encore y croire, et on laissait la musique se développer, mais en vain…Quarante-cinq minutes de souffrance sonore, sans regrets, sans remords, enfin, pour l’époque…

Alors de deux choses l’une, ou l’on occultait le fait que cette horreur portait le nom de CELTIC FROST, et on le jugeait comme le premier album d’un groupe inconnu, ou l’on admettait le postulat indéniable, et on s’arrachait les cheveux par plaques de mille.

Dans le premier cas, il n’y avait pas de quoi tirer à boulet rouges, mais il y avait matière à être légèrement déçu. Car pour un disque de Glam/Sleaze, Cold Lake manquait singulièrement de mélodies accrocheuses et de gimmicks aisément assimilables. Car depuis Into The Pandemonium, POISON était passé par là avec sa Pop-Metal légère et colorée comme un lot de ballons de la foire du trône. Ici, tout était constamment le cul entre deux chaises, les riffs trop sombres pour éclairer, mais trop light pour ensevelir. En gros, si un groupe de Thrash faux cul avait essayé de se foutre de la gueule de son public en enregistrant un album de Sleaze sans rien y connaître, le résultat eut été le même. Non que les chansons furent intrinsèquement mauvaises, mais il aurait alors fallu inventer un nouveau style, le Glam-Death par exemple, pour les définir avec honnêteté.

Après, on ne peut remettre en cause l’investissement fondamental dans ce projet de Tom. Mais la solution idoine eut été de sortir cet album sous son propre nom, ou de monter un projet parallèle pour pouvoir y exprimer certaines de ses idées sans pour autant entacher la réputation de son groupe d’origine. Le cas est relativement courant, et si l’on prend pour exemple FAITH NO MORE, rien n’a jamais empêché Patton de sortir des œuvres absconses au sein de M.BUNGLE, ou Roddy Bottum se de montrer sous un jour plus Pop avec IMPERIAL TEEN. Car ils étaient tous assez intelligents pour dissocier leurs propres attentes individuelles de l’ensemble dont ils faisaient partie, et de qui le public avait certaines attentes. Et lorsque le grand rival du sieur Warrior, j’ai nommé Quorthon de BATHORY se sentit une soudaine vocation Punk-Rock, il le fit sous son propre pseudo, et non sous la bannière de BATHORY, ce que ses fans acceptèrent, et même apprécièrent !

Il n’est pas question ici d’intégrisme, ou de purisme déplacé, et sortir un mauvais album n’a jamais enterré un groupe (KISS s’est bien fourvoyé dans Dynasty et The Elder, ça ne les a pas empêché de se relever, et de quelle manière au milieu des années 80), mais dans Cold Lake, l’intention, la démarche, et le résultat sont en parfaite adéquation pour une condamnation globale. Le problème, c’est que sortir trois albums de Thrash-Death-Black – quelle que soit l’étiquette que vous préférez leur coller – qui ont fait office de référence, et attendre le quatrième pour soudain clamer sa passion envers un style dont vous n’aviez jamais fait allusion jusqu’à lors pose un grave problème de crédibilité.

Et en relisant les interviews d’époque, on se rend compte à quel point Fischer était ridicule. Quel crédit peut-on porter à son amour intempestif pour MÖTLEY CRÜE ou L.A. GUNS, alors même qu’il n’en avait jamais parlé avant ? Chuck Schuldiner n’a jamais nié être fasciné par le Heavy classique et le Hard Rock français, alors il est évident que l’album de CONTROL DENIED (pour lequel il avait même consenti à ne pas utiliser le nom de DEATH) n’avait rien d’absurde ou d’illogique !

Alors, me direz-vous, pourquoi tirer sur l’ambulance ? Tom a toujours renié cet album, au point d’en interdire toute réédition (ce qui en fait – ironie incroyable – l’album du FROST le plus recherché !), et sur le site officiel du groupe, il est celui dont la description est la plus succincte. Tout simplement d’une part, parce que musicalement, la cible est manquée, et de loin, et parce qu’il est impossible, au regard du personnage, de son histoire et de son parcours de cautionner un tel gâchis, même profondément animé d’empathie et d’abnégation.

Vous pouvez, à la rigueur, y jeter une oreille pour vous rendre vous-même compte du désastre, ou par curiosité malsaine, mais rien de plus.

Difficile, même pour le plus aguerri des capitaines de redresser la barre après une telle tempête. Et il faudra du temps pour panser les blessures.

VAN HALEN - OU812 (1988)

Il y avait une rumeur à l’époque, fin 1987, qui affirmait que VAN HALEN allait baptiser son deuxième album post-Lee Roth Good, en réponse au Bad de Michael Jackson. Personne n’a pu confirmer cette info qui circulait dans les rédactions, et seul un titre de travail est resté dans les mémoires : Bone. Mais Alex le détestant, ce fut notre cher Sammy Hagar qui mit tout le monde d’accord avec son OU812, aperçu sur un camion de livraison sur l’autoroute. D’autres prétendent même que ce titre était une réponse plus ou moins directe à Dave et son Eat ’Em and Smile, histoire d’attiser encore un peu plus la rivalité entre le groupe et son ex-chanteur/showman.

Toujours est-il que donner une suite au multi-platine 5150 n’était pas une mince affaire. Sur la tournée, Eddie travailla quelques idées, alors qu’Hagar retrouva des carnets de notes avec quelques textes intéressants. Le but était donc de retourner en studio le plus vite possible pour occuper le terrain, le leadership Hard-Rock étant depuis longtemps âprement discuté de par le monde. Et VAN HALEN n’avait pas l’intention de jouer les portiers pour stars en devenir. Après tout, le parcours d’Eddie, Alex et Michael était suffisamment éloquent pour qu’ils se considèrent comme des blockbusters du marché. Un marché de plus en plus exigeant, et de plus en plus lucratif.

Dont acte.

En studio, le groupe, malgré la mention de Donn Landee sur le verso de la pochette, a travaillé seul. Eddie ramenant les idées, et Sammy trouvant les mots qui vont très bien ensemble. L’accouchement ne fut pas compliqué, Eddie ne manquant ni de riffs ni de plans. Mais Sammy s‘accorda une pause de quelques semaines pour peaufiner/créer ses histoires, et revenir avec un nouvel univers, toujours centré autour de l’amour, de l’amitié, et de la vie en général. Il en profita même pour pondre un « Cabo Wabo », en hommage à sa maison mexicaine. Bonne pioche.

Depuis 1984, l’album qui a fait claquer la porte à David Lee Roth, Eddie bichonne ses claviers, parfois plus que ses guitares. Si « Jump » et « Panama » ont éclaté les portes des charts, si « Dreams » et « Love Walks In » ont largement profité de ce son synthétique si caractéristique, VAN HALEN n’en reste pas moins le groupe du guitariste le plus doué de sa génération, titre qu’il conviendrait de ne pas oublier avant de revenir au contact du public. Hors, avec ce titre pas forcément drôle, et une ouverture aussi molle que « Mine All Mine », le groupe a choisi de tourner le dos aux amplis, et de proposer une sorte de Rock cool pour conduite sur l’autoroute, sans que les tympans n’en subissent les conséquences.

Non que le morceau soit mauvais - loin de là - mais il est tout à fait légitime de le remettre en question, les cordes d’Eddie en étant largement absentes. D’ailleurs, les soli d’Eddie sont incroyablement standards sur ce disque, comme s’il était en pilotage automatique, ou qu’il livrait à la fanbase ce qu’elle attendait, et pas une note de plus. En comparaison des deux albums précédents, OU812 a de faux-airs de disque d’été, de brouillon génial, ou de foutoir absolu. Le manque de cohésion, l’absence de ligne directrice nuisent à ces compositions parfois un peu faciles, et même pathétiques dans le cas du ridicule « Source of Infection », petit cousin éloigné et handicapé de « Hot for Teacher », avec un Sammy en roue libre et crise d’onomatopées.

En prenant les chansons une par une, il est évident que OU812 ne tient pas la route face au monstre 5150. Le son est très propre, la folie presque totalement absente, et la partition d’Alex et Michael aussi prévisible qu’un inédit d’AC/DC. « When It’s Love », la ballade, est très jolie, sans conteste, mais elle ne peut qu’observer de loin le charme indémodable de « Love Walks In ». « Feels so Good » est incontestablement un tube, qui repose encore une fois sur la soif de claviers d’Eddie, mais le détourage catastrophique de sa vidéo en atténue la pertinence. Pour retrouver le vrai VAN HALEN, il faut aller piocher dans les profondeurs, et en exhumer « A.F.U (Naturally Wired) », puissant et agressif, et « Cabo Wabo », hymne au retour chez soi, un verre de téquila à la main et la chemise hawaïenne ouverte sur quelques poils.

Si « Black and Blue » tient mollement la corde, si « Sucker In A 3 Piece » permet aux musiciens de démontrer qu’ils ont su rester jeunes malgré le temps qui passe, OU812 déçoit globalement, la maturité s’étant substituée à l’enthousiasme. Certes, VAN HALEN boxe dans une sacrée catégorie, mais il est seul sur le ring. Sans adversaire à sa taille, le monstre joue la facilité, les crochets évidents, les uppercuts mollassons, et le jeu de jambe au ralenti.

La reprise du « A Apolitical Blues » de LITTLE FEAT sur le CD, l’hommage aux BEATLES très poussé de la pochette, tout semblait nous guider sur la voie des adieux à l’un des groupes les plus sauvages et irrespectueux de son époque. VAN HALEN poursuivra son chemin, obtiendra deux autres albums platine, se fourvoiera méchamment avec Gary Cherone sur Van Halen III, battra le rappel de Lee Roth pour un dernier album, avant la débâcle, les crachats au visage du pauvre Michael Anthony, les compilations, et la mort d’Eddie, le 6 octobre 2020 à Santa Monica.

Je ne suis pas certain que beaucoup de fans jouent OU812 pour se souvenir de lui. Il existe des images bien plus crédibles de son génie de musicien, et de son talent de compositeur.

ACCEPT - Eat the Heat (1989)

ACCEPT, c’est plus qu’un groupe, c’est un mode de vie, une institution, la garantie d’un Metal à l’allemande pur jus, non dilué, et agressif comme un requin dans un film de Spielberg. A l’image de leurs confrères de SCORPIONS, les membres du groupe ont commencé leur carrière dans les années 70, encore embrumées outre-Rhin par les effluves du Krautrock et du Progressif. S’ils n’ont jamais acquis le même niveau de notoriété que Klaus et les siens, ils ont fédéré un public fidèle, prêt à les suivre n’importe où pour pouvoir les voir en concert, leurs performances étant synonyme de sueur, de puissance et de lourdeur.

Mais quel chemin parcouru entre la sortie d’Accept en 1979 et le point culminant que fut Metal Heart en 1985…Chaque album les a rapprochés d’une perfection Metal difficile à égaler, et si les mélodies ont commencé à sérieusement s’inviter sur leurs disques à partir de Restless and Wild, la simple écoute de « Fast as a Shark » suffisait à comprendre à quel point le quintet incarnait l’épitomé d’une démarche, avec ce duo de guitares assassines, cette rythmique pilonnée comme aux grandes heures de la Ruhr, et ce chant inimitable d’Udo Dirkschneider, petit lutin paramilitaire irascible à la coupe règlementaire.

En 1986, ACCEPT franchit un cap avec Russian Roulette, en accentuant son approche harmonique, sans sacrifier à sa puissance de feu. Néanmoins, Wolf Hoffmann ne cache pas ses aspirations commerciales, et avoue sans ambages se diriger vers un style moins figé, et disons-le clairement, à l’américaine. Si l’option n’a guère de quoi surprendre, puisque tous les groupes de l’époque ont amorcé un virage similaire, Udo ne l’entend pas de cette oreille, et manifeste son mécontentement. D’un commun accord, selon les propos de Wolf, le groupe et Udo prirent des chemins divergents. Ce qui n’empêcha pas la base du groupe d’écrire le premier album solo d’U.D.O, Animal House.

De 1987 à 1989, ACCEPT connut une période de flottement. Privés de leur leader charismatique, les musiciens devaient retrouver un frontman de sa trempe, et commencèrent à auditionner des chanteurs. Le plus sérieusement envisagé fut l’ex-BABY TUCKOO Rob Armitage, qui apparut même sur quelques communiqués officiels, et sur scène. Mais le choix du groupe se porta finalement sur David Reece, un inconnu dont le seul fait d’armes fut de chanter sur la démo du premier album de SACRED CHILD, avant d’être remplacé par Astrid Young pour l’album.

Jorg Fischer étant out, et aucun guitariste n’étant venu combler le manque, Wolf décida d’enregistrer toutes les guitares pour le nouvel album, qui connut plusieurs noms avant de trouver le sien. Walk the Talk, Generation Clash, pour finalement se faire baptiser Eat the Heat, et mettre en exergue un changement de style sinon radical, du moins patent.

Tout le monde étant resté à la triplette magique Balls to the Walls, Metal Heart et Russian Roulette, le défi était difficile à relever, et ACCEPT eut grand mal à convaincre ses fans de l’honnêteté de son virage. Si le chant de Reece ne saurait être remis en cause, sa voix s’emploie la plupart du temps à essayer de transcender des morceaux totalement anonymes, alors même qu’ACCEPT, au même titre qu’AC/DC ou SCORPIONS est le genre de groupe reconnaissable en quelques secondes.

Si le nouveau venu Jim Stacey apparaît sur la pochette, il faut bien comprendre qu’il n’a absolument pas participé à l’enregistrement du disque, qui eut lieu aux inévitables Dierks studios de Cologne, en compagnie du gourou Dieter. Et une fois n’est pas coutume, même le producteur aux doigts d’or ne put rien faire pour sauver l’entreprise de la semi-catastrophe, polissant l’ensemble à la demande du groupe pour séduire les charts américains.

Certaines compositions surnageaient toutefois du marigot, comme le plutôt bon et très SCORPIONS « Prisoner », l’un des rares à totalement assumer le changement de cap avec sa production synthétique, ou « Hellhammer », assez proche du JUDAS PRIEST de la même époque. Eat the Heat, sans être un naufrage, laissa le souvenir d’un album lambda, comme on pouvait en entendre des dizaines à l’époque tous les mois. Or, ACCEPT avait un rôle dans la grande histoire du Metal allemand, rôle qu’il a refusé de jouer sur ce disque pour tenter de ressembler à un jeune premier promis à une carrière extraordinaire. Comme un signe du destin qui décidément est rarement clément, le dos de Stefan Kaufmann le fit tellement souffrir pendant la tournée US qu’il dû jeter l’éponge, remplacé sur son tabouret pour la fin du voyage par Ken Mary de HOUSE OF LORDS.

Contrairement à beaucoup d’albums de cette liste, Eat the Heat a rarement été réévalué, et reste aujourd’hui l’album le plus insipide d’un des groupes les plus appréciés du circuit. Mais il fallait tenter le coup. En espérant que tout ça en valait la peine, considérant le fait que tous ces échecs ont traîné ACCEPT dans l’ombre pendant quelques années.

WHITESNAKE - Slip of the Tongue (1989)

J’en connais qui n’échangeraient pas leur David Coverdale avec strabisme et pattes d’eph’ contre celui permanenté et billboardisé de la fin des années 80. Je peux les comprendre, car après avoir remplacé Ian Gillan dans DEEP PURPLE et fondé l’extension WHITESNAKE, David s’est autoproclamé roi du Heavy Blues, en s’entourant à chaque fois de la crème de la crème. En quelques décennies, de sacrés musiciens ont partagé la scène avec le beau David au point que Wikipedia a consacré une page entière au casting du groupe entre sa création et aujourd’hui.

Quelques-uns pour avoir une vue plus dégagée : Jon Lord, Ian Paice, Neil Murray, Cozy Powell, Micky Moody, John Sykes, Aynsley Dunbar, Adrian Vandenberg, Rudy Sarzo…

On peut dire que Coverdale a bien su piocher dans le vivier des légendes pour construire la sienne, qui de simple figurant/fulgurant, l’a fait passer au rang d’icône des années MTV. Pourtant, si le succès a toujours été le moteur du chanteur, il est arrivé que sa passion se transforme en quête d’idolâtrie, de chiffres de vente effarants, et de tournées à guichets fermés.

Et bien évidemment, de femmes…

Mais en 1983, nous n’en sommes pas encore là. Bien que WHITESNAKE joue en headliner au festival de Castle Donington en août de cette même année, l’album n’a pas pu sortir à temps pour être promu pendant cette campagne, pour cause de mésentente avec Eddie Kramer au sujet du mixage (finalement confié aux bons soins de Martin Birch). Cet évènement fâcheux fut le premier d’une longue série, qui entraîna WHITESNAKE à faire un grand ménage de printemps. Ses musiciens le lâchant un par un, David, poussé par John Kalodner à « trouver un guitar-hero qui soit à la guitare ce que David Coverdale est au chant » contacte John Sykes, embraie de nouveau avec Neil Murray, pour se consolider un line-up digne de son génie. Et si cette anecdote fait partie de l’histoire globale de WHITESNAKE, elle a le mérite de révéler un détail important : pour la promotion de Slide it In, David Coverdale présente un groupe qui n’a absolument pas participé à l’enregistrement, chose qu’il reproduira à l’identique trois ans plus tard.

Et trois ans plus tard, la même rengaine put se propager dans les colonnes des magazines. Une fois encore, David se terra dans le silence, obligeant John Sykes et Neil Murray à se virer eux-mêmes, pour finalement déballer aux fans 1987 ou Whitesnake, avec une formation toute neuve, qui elle non plus, n’avait aucunement contribué au succès de l’album. Et d’Ian Paice et Mel Galley, David passa à Adrian Vandenberg, Vivian Campbell, Rudy Sarzo et Tommy Aldridge, pour mieux conquérir l’Amérique, et trôner au sommet du Billboard, son objectif depuis le début des années 80.

Mais aucune contestation possible, cet album éponyme multi platine a bien été composé par David et John Sykes et joué par les deux mêmes, accompagnés par Neil Murray et Aynsley Dunbar. Déjà partis depuis un moment lorsque le disque atteignit des chiffres astronomiques, transformant de fait David en dandy/playboy multimillionnaire et amateur de top-modèles.

Ce succès massif n’était évidemment pas intervenu par le hasard des Dieux, mais par un travail acharné, à se battre avec le Blues pour finalement convoler en justes noces avec le Hard-Rock californien des années 80. A chaque étape de sa carrière, ou presque, David a viré ou laissé partir ses musiciens, même ceux qui étaient de proches amis, pour que sa métamorphose soit totale et effective. Et en 1989, l’histoire se répéta une nouvelle fois, mais avec beaucoup moins de bonheur…

Il fallait bien donner une suite à cet album fantastique que neuf millions d’américains avaient ramené chez eux. Avec un Vivian Campbell parti vers d’autres horizons, et un Adrian Vandenberg indisponible pour cause de maladie articulaire grave, la place de guitariste était vacante, et les compositions déjà prêtes. Et pour la première fois de sa vie, Coverdale fit une erreur de jugement incroyable, et engagea le pire sidekick de son histoire pourtant chargée en guitaristes de génie.

Attiré par la hype, David se lança dans une opération séduction pour rallier le fantasque Steve Vai sous son pavillon. Le wonder-kid de la guitare, déjà passé par l’école Zappa avant de devenir le lieutenant de David Lee Roth en solo, a le vent en poupe à la fin des années 80, et devient donc le énième guitariste de WHITESNAKE, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Vai a enregistré toutes les guitares sur Slip of the Tongue, riffs, soli et arrangements. Avec un Vandenberg en convalescence, il s’en est donné à cœur joie, et a ruiné des chansons déjà assez moyennes à la base.

Comment croire que l’un des guitaristes les plus inventifs de sa génération a plombé un album que tout le monde envisageait comme le postulat définitif d’un groupe passé sous la coupe du Billboard et MTV ? Tout simplement en écoutant l’album, qui donne dans la démonstration, mais qui manque cruellement d’âme, et pour cause. Sur ce disque, Vai a fait ce qu’on lui a demandé, du Vai. Et Vai plus WHITESNAKE égale rien du tout, puisque le jeu de l’américain, trop acrobatique et expansif, ne colle pas du tout à l’optique choisie.

En résulte un disque produit à la chaine et sans feeling par Mike Clink et Keith Olsen, totalement anonyme, jusque dans les pistes de voix de David, relégué au fond de la pièce, obligé de crier pour se faire entendre. En découvrant l’infâme ouverture « Slip of the Tongue », on est pris de frissons, mais pas les bons, non, ceux qui remontent le long de l’échine lors d’une frayeur intense. A peine digne d’un outsider du Roxy, ce morceau dictait la voie à suivre, entre Hair-Metal faisandé et Rock en technicolor à la peine. Mais le reste ne faisait guère monter les enchères, loin de là.

L’ignoble « Kittens Got Claws », qu’on pensait sorti des démos de CATS IN BOOTS, l’adaptation 1989 du vieux « Fool for Your Loving » qui empeste le plastique et le stuc, « Slow Poke Music » et son EXTREME du pauvre, tout contribuait à transformer cet album en chemin de croix, bien loin de l’hédonisme extraordinaire de 1987. Steve Vai est celui qui se tire le mieux de cette affaire, financièrement parlant. En plus de toucher une belle somme pour intégrer le groupe, il bénéficiera d’une exposition non négligeable en live, allant jusqu’à négocier deux morceaux en solo pendant les concerts du SNAKE.

Coverdale, à moitié grabataire, le présenta comme sa « ténébreuse majesté » en concert, notamment lors d’un nouvel headlining aux Monsters of Rock 1990. Alors qu’AEROSMITH avait mis la foule à genoux juste avant, WHITESNAKE se vautra dans les grandes largeurs, et sonna comme le groupe d’accompagnement de Steve Vai, trop heureux de cette publicité bienvenue. Sur scène, la situation était la même qu’en studio. Un Vandenberg recalé, et un Vai faisant absolument ce qu’il veut, sans se préoccuper de l’ambiance des morceaux. Et pour retrouver le WHITESNAKE des années fastes, il fallait aller piocher du côté de « Judgement Day », annonciateur de la future collaboration entre Coverdale et Jimmy Page, ou du final superbe de « Sailing Ships », intimiste et touchant.

Evidemment, le public ne fut pas dupe. Slip of the Tongue fit plutôt pale figure dans les classements, et David Coverdale avoua sans détour qu’il était l’album le plus faible de sa discographie. Belle honnêteté, pour un accident industriel qui préfigura la chute du Hard-Rock sur le toboggan des années 90.

Mais ceci est une autre histoire.

IRON MAIDEN - No Prayer for the Dying (1990)

Il y a retour aux sources, et retour aux sources. Les BEATLES en 1968 se sont éloignés du faste et des confettis de l’ère psychédélique qu’ils avaient contribué à promouvoir avec Sgt Pepper, pour proposer une ascèse via The Beatles, entre acoustique fragile et Hard-Rock naissant. A l’image des anglais, nombreux furent les artistes à remonter le temps et les genres pour se renouveler, repartir de zéro, ou faire oublier une tentative infructueuse.

En 1990, IRON MAIDEN est sur le toit du monde. Les référendums les placent régulièrement en tête du classement des groupes préférés du public, les concerts affichent complet quel que soit le pays et la capacité, et l’aura qui éclaire le groupe est totalement immaculée. Rien n’est dû au hasard, puisque depuis la seconde moitié des années 70, le groupe est porté corps et âme par Steve Harris et Dave Murray, les garants de la légende, et seuls membres d’origine.

Entre 1980 et 1988, MAIDEN affiche une santé insolente. Des débuts punkoïdes au Progressif subtil et ouvragé, le quintet a tout osé, et tout réussi. Auteurs d’une quinte flush royale avec The Number of the Beast, Piece of Mind, Powerslave, Somewhere in Time et Seventh Son of a Seventh Son, les musiciens, soudés depuis l’arrivée de Bruce Dickinson et Nicko McBrain, mènent grand train, et ne se préoccupent pas vraiment des modes et courants.

Somewhere in Time et Seventh Son of a Seventh Son sont allés jusqu’au bout d’une formule esthétique très poussée, et le groupe sent bien que l’impasse est devant eux. Impossible d’aller plus loin sans se répéter ou se planter, ou errer dans les limbes d’un purgatoire sous-QUEENSRYCHE. Et comme le fera METALLICA très peu de temps après, MAIDEN décide de réduire les distances et d’arrondir les angles. Et pour ce faire, quoi de mieux que regarder dans le rétroviseur, pour revoir l’époque des clubs, des foules plus compactes, et des riffs agressifs ? Rien, encore faut-il bien se souvenir, et appliquer la recette nostalgique avec panache. Ce qui ne sera malheureusement pas le cas.

IRON MAIDEN doit d’abord faire face à une défection. Adrian Smith a décidé après la tournée de quitter le groupe, mécontent de la direction prise. Avec un soliste en moins, les quatre compères sentent qu’il faut recruter, et bien choisir le remplaçant. Ce qui tombe à merveille, puisque Bruce a un nom à proposer, celui de Janick Gers, avec qui il a travaillé sur son premier album solo. Janick, outre une technique pointue et une attitude scénique explosive, est un homme charmant, profondément gentil, qui a hésité jusqu’au dernier moment à prendre la place d’Adrian. Malgré des finances modestes, Gers essaiera de comprendre jusqu’au bout ce qui a pu pousser Smith à prendre la tangente, s’assurant au passage que l’ancien membre n’était pas parti sur un coup de tête.

Une fois le line-up consolidé, IRON MAIDEN mit en pratique sa vision des choses, et décida d’enregistrer dans une grange, sur les terres du sieur Harris, en utilisant le Rolling Stones Mobile Studio. Travaillant pour la première fois depuis longtemps en Angleterre, le quintet s’offrit une retraite à la paille, avec bottes en plastique, accent de gentleman farmer, et petites boutades à l’ombre des meules et des fruitiers. Pas vraiment le contexte idéal pour enregistrer un pur album de Heavy Metal, ce qu’on comprendra immédiatement après avoir vu la vidéo de « Holy Smoke ».

Cette vidéo, bon enfant, soulignait tout ce qui clochait dans le MAIDEN version 89/90. Un humour campagnard, une distance prise avec les ambitions, mais surtout, une musique lambda, à peine digne d’une face B ou d’une compilation de fonds de tiroirs. Alors, sourire au vent et dans les champs, pourquoi pas, mais comme le soulignera Dickinson plus tard, « On se disait des trucs comme « Oh les mecs, on est couverts de paille, quelle poilade !!! ».

Or, si je ne m’abuse, IRON MAIDEN n’a jamais été synonyme de poilade et de persil dans les narines.

No Prayer for the Dying pèche à tous les niveaux, et reste d’une indigence rare en tant que bilan d’une décennie passée au sommet. Avec un son franchement moyen, des compositions ternes, et un single qui sera le seul numéro 1 UK du groupe, l’album peine à séduire, et ressemble plus à un parent pauvre de Piece of Mind qu’a un comeback des débuts violents et recouverts de cuir.

Premier indice de mauvaise augure, l’absence de morceau épique, le plus long du lot dépassant à peine les cinq minutes. C’est la première fois, et la seule, que le groupe se veut aussi concis, évitant les délires interminables de Steve Harris auxquels nous avions droit depuis le début. Or, les fans adorent ces morceaux à rallonge qui racontent une histoire, celle d’un marin, d’Alexandre le Grand, peu importe le thème pourvu que l’imagination voyage. Mais MAIDEN, bien décidé à raccourcir le métrage, ignore les envies de son public et n’en fait qu’à sa tête. Ce qui nous donne des horreurs absolues comme « Bring Your Daughter…To The Slaughter », ou « Holy Smoke », blagues impardonnables de la part du géant du Heavy Metal européen.

Heureusement, de temps à autres, MAIDEN se rappelle comment composer, et nous offre « Fates Warning », « Run Silent Run Deep » ou « Mother Russia », qu’on finit par apprécier par comparaison, et non par attirance spontanée.

Cet album reste aujourd’hui l’un des plus faibles de la discographie du groupe. Personne ne savait à l’époque dans quel marasme IRON MAIDEN allait se retrouver plongé, suite au départ de Bruce Dickinson après la tournée Fear of the Dark. Perdant son frontman historique, le groupe se tourna alors vers Blaze Bayley, et enregistra deux disques encore plus décriés par la critique et les fans. Certains auraient d’ailleurs trouvé plus légitime de parler de Virtual XI, accident industriel symptomatique des errances des années 90, mais pourtant, je ne peux m’empêcher de penser que No Prayer for the Dying est bien plus à blâmer. Car en 1990, le groupe était encore au sommet de sa forme, et capable d’accoucher d’une autre œuvre fédératrice et fantastique. On ne tire pas sur une ambulance, et le MAIDEN post-Dickinson était salement amoché.

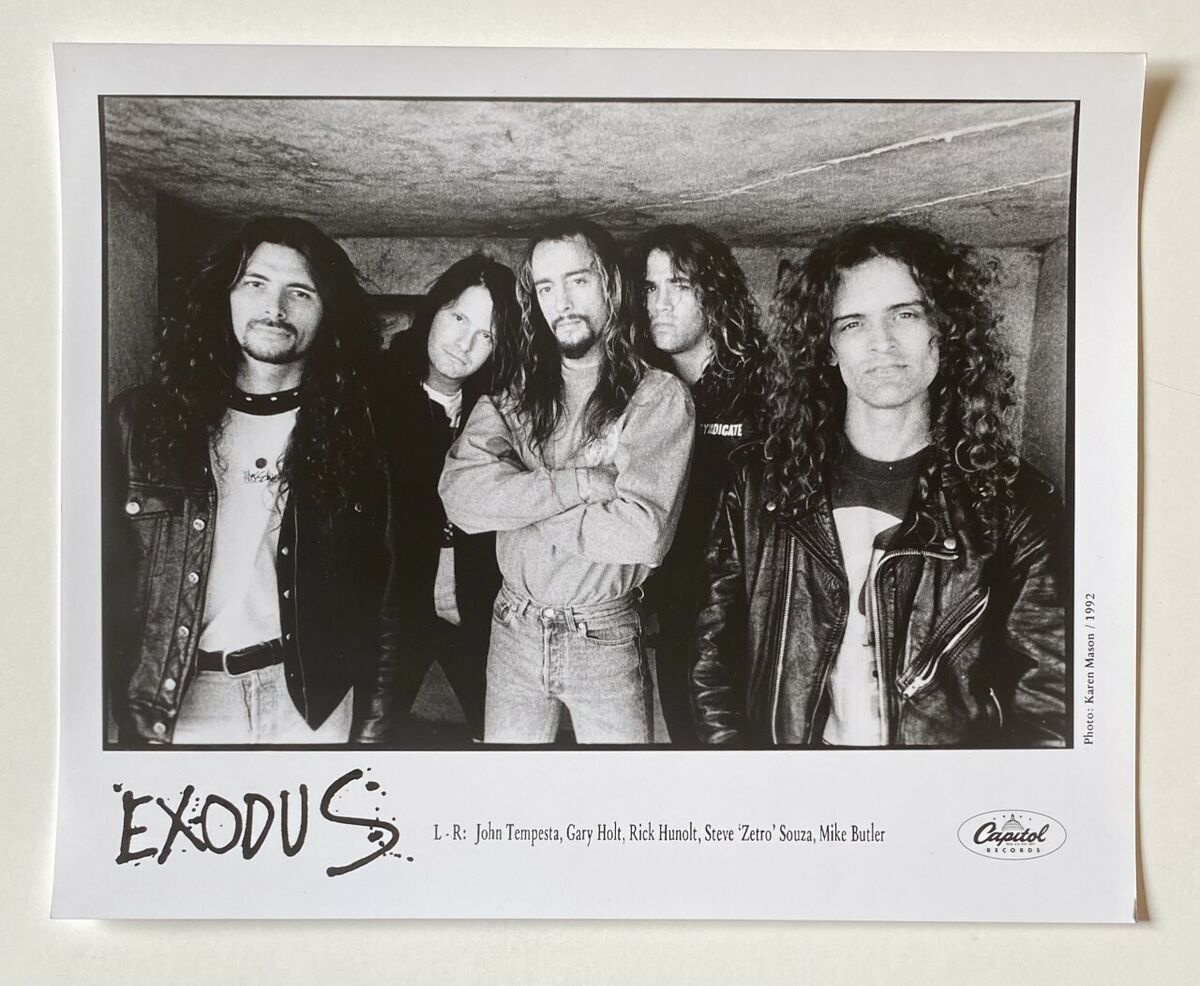

EXODUS - Force of Habit (1992)

Le cas EXODUS est relativement épineux. Si épineux qu’un avocat du diable aurait du mal à le défendre devant un tribunal Metal populaire. Pourtant, tout avait bien commencé, et l’avenir semblait radieux. Avec dans ses rangs un guitariste capable et compositeur honnête (Kirk Hammett pour les étourdis), un chanteur halluciné à l’organe féroce (Paul Baloff), et un leader passionné et méchamment burné niveau rythmique (Gary Holt), le groupe avait tout pour se bouffer une grosse part de gâteau Thrash dans la Californie du début des années 80.

Las, les choses ne se passèrent pas comme prévu, et le destin se montra plus que capricieux. Le dossier est à classer entre la rubrique « pas de chance » et le rayon « choix douteux ». Le pas de chance, est symbolisé par le premier album du quintet, Bonded by Blood, œuvre fondatrice, malheureusement sorti un an après son enregistrement, pour de sombres raisons de business. Or, en 1985, les cadors de ce qui allait devenir le Big4 avaient déjà lâché sur le marché un, voire deux albums référentiels, avec en pole-position les traitres de METALLICA, pour qui Kirk avait quitté le navire.

Bonded by Blood, est le postulat Thrash par excellence. Mais comme le soulignait la presse à l’époque, le style avait déjà profité des avancées de METALLICA, qui avec Kill ‘Em All et Ride the Lightning avait inventé le genre, et l’avait fait évoluer à vitesse grand V. Alors, même avec les crocs acérés et la violence en étendard, Bonded by Blood connut un impact moindre que s’il avait été disponible un an plus tôt, et EXODUS s’enferma alors dans un mutisme inquiétant, abandonnant la scène pendant deux ans.

Et son retour ne se fit pas en fanfare. Avec un Baloff out, Gary se devait de renouveler son frontman avec un premier choix, qui se porta sur l’ex-LEGACY (futur TESTAMENT) Steve « Zetro » Souza. Mauvaise pioche pour beaucoup, d’autant que l’album se fourvoyait dans une sorte de Techno-Thrash ou Thrash progressif parfois un peu pompeux, même si depuis, Pleasures of the Flesh a été réhabilité (surtout depuis sa remasterisation qui a corrigé le mix poussif original).

Un album hésitant, entre MEGADETH et METALLICA, un nouveau chanteur assez discutable, une pochette tellement moche qu’elle était susceptible d’invoquer l’esprit d’une ancienne tribu cannibale d’Amazonie, avant une reprise en main deux ans plus tard, pour un Fabulous Disaster jouissif, heureux, exubérant, et introduit par une triplette magique, « The Last Act of Defiance », « Fabulous Disaster » et l’irrésistible « Toxic Waltz ». Sans oublier le superbe et évolutif « Like Father, Like Son », le plus bel hommage rendu à la Bay-Area.

Comme beaucoup de groupes de sa catégorie, EXODUS commença à chatouiller le carnet de chèques des majors, et cette opération séduction fut finalement consommée avec Capitol, qui profitera immédiatement des largesses d’Impact Is Imminent, album honnête, solide, et une fois de plus, flanqué d’un artwork à faire vomir DEBUT DE SOIREE. Trois pochettes affreuses d’affilée, impossible d’invoquer la faute de goût passagère, pour une trajectoire toujours aléatoire, entre confirmation à produire et espoir toujours vivace.

Mais l’époque changeait, et le Metal était alors loin de faire l’unanimité. Et ça, EXODUS le savait très bien, et pour un METALLICA et un MEGADETH passant la rampe avec une aisance insolente, dix autres groupes se retrouvaient à terre, dans l’indifférence générale, sans label, sans support pour tourner…

Toujours sur Capitol, EXODUS, alors formé de Gary, Steve, Rick, John Tempesta à la batterie et Mike Butler à la basse (pour la seule et unique fois) se dit qu’un album un peu plus accessible ne pouvait faire de mal à personne, et sur un malentendu, rencontrer le succès et permettre de continuer une carrière qui attendait toujours un successeur digne pour Bonded by Blood. Or, il est évident que Force of Habit n’était pas le messie attendu, et plutôt le fossoyeur chargé d’enterrer le groupe pendant de longues années.

Je suis plutôt prompt à défendre les albums maudits. Ces œuvres condamnées par la plèbe, et qui pourtant font preuve selon moi d’une d’un culot admirable, quitte à se vautrer dans les grandes largeurs. Mais au moment d’ouvrir mes dossiers pour assurer la défense d’EXODUS, je me trouve fort marri de ne pouvoir brandir aucun argument à décharge quant au naufrage de Force of Habit. Et même en détestant les critiques négatives, je ne peux que me ranger dans les rangs de la curée qui s’est abattue sur le groupe, et l’a mis en pièce.

Force of Habit est parfaitement indéfendable. Il est poussif, trainard, sans aucune dynamique, constitué de morceaux sans intérêt, et pondu par une créativité à l’électro-encéphalogramme plat. Pas un titre qui parvienne à se distinguer de la masse, des riffs recyclés de chez FORBIDDEN, un Steve Souza qui ne sait absolument pas quoi faire de sa voix, et qui module comme un éléphant maladroit dans un labyrinthe de cristal. Un bilan frôlant le zéro absolu, et en sus, entaché par deux reprises lamentables.

Si « Low Rider » et « Overdose » étaient des intermèdes charmants sur Fabulous Disaster, « Bitch » des STONES et « Pump It Up » d’ELVIS COSTELLO & THE ATTRACTIONS font l’effet d’une purge, et se mettent au niveau d’un disque catastrophique, à cent lieues du Thrash pratiqué par le groupe, en dehors de quelques crises de nerfs éparses, dont le lapidaire « Count Your Blessings », qui donne un coup de fouet au milieu de l’album.

Avec les trois quarts des morceaux en mid tempo, soutenus par une guitare débutante en la matière, Force of Habit était condamné d’avance. Le groove pataud, l’envie aux abonnées absentes, les ambitions servies par une morgue déplacée et pathétique (« Architect of Pain », dont les couplets ont servi de base au nouveau dosage du Valium), tout contribuait à transformer l’épreuve en bac raté d’une bonne centaine de points, alors même que METALLICA vendait des disques par palettes de cent mille et tournait dans le monde entier jusqu’à épuisement.

Contrairement à d’autres disques présents ici, Force of Habit n’a que rarement été réhabilité. Il n’a pas bien vieilli du tout, et reste le trou noir le plus absorbant de la carrière d’EXODUS. Même le logo du groupe, mythique, avait fondu au soleil. Et la pochette, bien qu’épargnée de la présence des membres du groupe, était aussi vilaine que les autres.

HELLOWEEN - Chameleon (1993)

Comment passer du statut d’espoir chéri des Heavy Metal kids, à celui de talent gâché ? Simple. Il suffit de voir l’un de ses membres fondateurs quitter le navire, de signer avec une major, et de crouler sous les dettes. C’est la triste histoire d’HELLOWEEN qui en 1993 provoqua la consternation, les railleries, les moqueries et les critiques acerbes suite à la parution de son album Chameleon.

J’ai longtemps cru que l’inspiration de cet album était née d’une pression exercée par la maison de disques EMI pour obtenir le disque le plus commercial possible, et ainsi, engranger les marks, dollars et livres. Mais des années plus tard, avec quelques interviews de recul disponibles sur la toile, j’ai compris que le naufrage artistique d’HELLOWEEN n’était dû qu’à lui-même, et plus précisément, à ses trois compositeurs.

Michael Weikath, Roland Grapow et Michael Kiske.

Michael Weikath s’était d’ailleurs plaint à l’époque du leadership endossé par Kiske, regrettant que la domination supposée de Kai Hansen trouve une extension après le départ de celui-ci. Mais en lisant les interventions des musiciens de l’époque, on ne peut que constater que tout le monde a joué son rôle dans cette drôle d’aventure EMI, et qu’il convient d’assumer les conséquences des choix pris.

Rappelons-nous qu’à la fin des années 80, HELLOWEEN était sur une pente ascendante, se rapprochant même d’IRON MAIDEN dans le cœur des kids, et dans les référendums annuels. Après une entrée en matière à la teutonne version Speed Metal sur Walls of Jericho, le quatuor allemand avait alors décidé d’embaucher un vrai chanteur, Hansen étant trop limité et gêné dans son jeu de guitare. Ainsi débarqua le petit prodige Michael Kiske, sorte de frère légitime de Geoff Tate et Tony Harnell, qui permit à HELLOWEEN de s’envoler avec les aigles et de tutoyer les cimes via les deux volumes de Keeper of the Seven Keys.

Et il y avait de quoi s’enthousiasmer sur ces deux volumes. Tous les futurs classiques immortels du groupe s’y trouvaient, de « Future World » à « Dr Stein », de « Eagle Fly Free » à « Halloween », de « I Want Out » à « Rise and Fall ».

En revanche, il fut beaucoup plus difficile de trouver des hymnes sur les deux albums EMI, Pink Bubbles Go Ape et bien sûr, Chameleon. Si le premier des deux marquait déjà une fracture avec l’ancien HELLOWEEN, conquérant, mélodique et puissant, il restait tout de même un album de Hard Rock capable, contenant quelques chansons de très bonne qualité, même si on notait avec un peu d’objectivité un radoucissement global qui n’annonçait rien de bon.

Mais de là à en arriver à Chameleon, il y avait un grand canyon que le groupe n’oserait pas franchir, tout du moins selon les fans les plus hardcore. Dont acte. Dommage.

Comme précisé plus haut, Chameleon a été composé et enregistré dans un seul but : rapporter le plus d’argent possible, en format long, mais aussi avec les singles choisis. HELLOWEEN a toujours souligné l’absence de responsabilité d’EMI dans cette gestation, et a toujours assumé ses positions. Il faut dire qu’à l’époque, le groupe accuse deux millions de marks de dettes, qu’il ne peut rembourser qu’en cas de succès massif. Non, signer pour une major ne vous garantit pas la sécurité financière, et toutes les avances doivent être remboursées, ce qui peut aboutir à une addition pour le moins salée.

Alors, les trois compositeurs, les deux Michael et Roland se sont mis au travail, pour écrie les chansons à la plus grande valeur marchande possible. Manque de chance, si l’appât du gain - indispensable pour assainir une situation financière catastrophique - était grand, l’inspiration l’était moins, et le groupe produisit alors des compositions parmi les plus faibles, voire risibles, de son catalogue.

Les trois compères avouent aujourd’hui que Chameleon n’était pas un album d’HELLOWEEN, mais bien un album solo de se trois géniteurs. Ce qu’on comprend très rapidement, avec la seule face A de l’album. Si « First Time » parvient à faire illusion sur cinq minutes et trente secondes, le « When the Sinner » de Kiske a rapidement fait déchanter les fans. Approche synthétique, refrain Pop, absence totale d’agressivité Metal, pour un single évident qui ne se vendra même pas. Et comme ce titre discutable était immédiatement suivi par l’acoustique « I Don’t Wanna Cry No More » de Grapow, la chute n’en était que plus rude pour un groupe qui quelques années auparavant, enflammait les salles de concert avec des versions de près de dix minutes du brûlot « How Many Tears ».

Mais la déconvenue n’en était qu’à ses débuts. Le reste du tracklisting se partageait entre expérimentations douteuses de cabaret cheap (« Crazy Cat »), et attendrissement mièvre digne d’un épisode inédit et traumatique de La Petite Maison de la Prairie (« Windmill », aux paroles consternantes, et à la mélodie encore plus lénifiante que le terrible « Phoenix Rising » d’ANNIHILATOR). Toutefois, le disque n’était pas un ratage complet, et certains morceaux étaient tout simplement excellents. Avec un feeling seventies prononcé, Roland Grapow nous offrait le superbe « Music », tandis que Weikath s’énervait légèrement sur le très Metal « Giants », seul titre en écho d’un passé récent et glorieux.

De son côté, Kiske ne se contentait pas de pleurnicher dans les chaumières, et lâchait l’énorme « I Believe », proche d’un MAIDEN en grande forme, et point d’orgue d’un album décousu, sans ligne directrice, comme assemblé de démos réalisées chacun de son côté sans tenir compte de la couleur musicale des autres.

Même certains épisodes, plutôt light, méritaient le détour. Le très catchy « Step out of Hell » rappelait clairement la scène californienne des années 80, et l’intimiste « Longing », avec son feeling seventies revu et corrigé nineties avait un charme fou, sublimé par la voix exceptionnelle de Michael Kiske.

Loin des deux volets de Seven Keys, HELLOWEEN était un groupe à l’agonie, pris à la gorge, et prêt à tout pour s’en sortir. Malheureusement, l’accueil critique et public de l’album fut si catastrophique, que Kiske fut débarqué, pour reprendre une direction plus logique et une cohésion homogène. Il est tout à fait possible d’aimer ce disque en dépit de ses nombreux défauts, en oubliant qu’il fut publié sous le nom d’HELLOWEEN, d’autant qu’il fut le dernier enregistrement d’Ingo Schwichtenberg avant son décès.

La suite allait s’avérer plus classique et réussie, mais cet épisode tragi-comique a laissé des traces dans les mémoires.

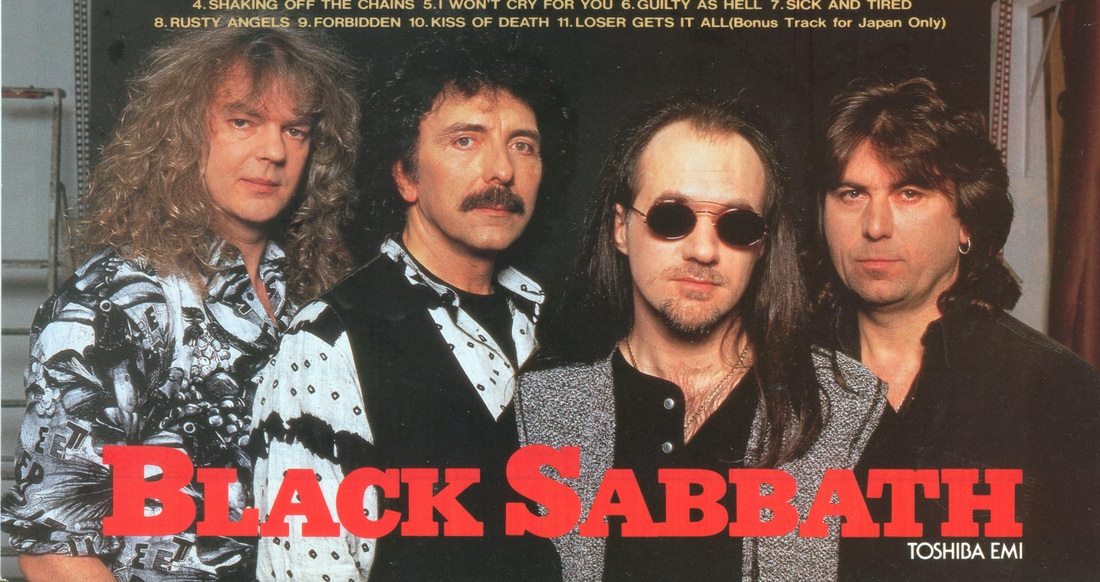

BLACK SABBATH – Forbidden (1995)

En 1995, BLACK SABBATH accusait vingt-cinq ans de carrière discographique, une réputation de père du Heavy Metal, et d’influence majeure sur les nouvelles générations qui ne manquaient pas de souligner l’importance de son héritage. En vingt-cinq ans, le groupe de Birmingham était passé par toutes les émotions, tous les statuts, victoires, déboires, succès, échecs possibles et imaginables. Pourtant, son histoire était loin d’être terminée. Mais elle aurait pu l’être définitivement en cette moitié d’années 90 qui n’éprouvaient guère de pitié pour les géants.

BLACK SABBATH avait déjà traversé pas mal de turbulences, avant même le départ d’Ozzy. Des albums un poil trop libres ou expérimentaux, des choix douteux, et une séparation finale qui semblait inévitable. Ozzy s’en tira beaucoup mieux qu’il ne l’aurait mérité, mais Tony Iommi et les siens réussirent le pari impossible de se maintenir à flot et même de décoller encore plus haut grâce au talent naturel de Ronnie James Dio, venu leur prêter main forte. S’ensuivirent donc deux albums studio de toute beauté, avant que le line-up n’évolue encore, et pas pour le meilleur.

Les années 80 furent globalement assez désastreuses pour Tony. D’un mariage contre nature avec Ian Gillan de DEEP PURPLE sur le très mal mixé Born Again, jusqu’à cet album solo flanqué du sceau forcé de BLACK SABBATH (Seventh Star), en passant par le retour en grâce du superbe Headless Cross (depuis largement réhabilité par la presse qui à l’époque n’avait pas été tendre), la décennie a laissé des traces, et Toni a multiplié les formations sans jamais trouver la stabilité qui avait engendré la passion dans les seventies, ni l’inspiration qui avait donné naissance aux chefs d’œuvre Paranoid, Sabbath Bloody Sabbath ou Vol.4.

Les nineties n’ont pas non plus commencé sous les meilleurs auspices, malgré le soutien au chant de Tony Martin, injustement sous-estimé, et qui a pourtant porté à bout de micro des albums hésitants. Remplacé par le line-up des années Dio sur Dehumanizer, Tony Martin remet son costume juste après pour un Cross Purposes très digeste, et plutôt bien accueilli par les critiques. Mais dans l’ombre, un plan de grande envergure se préparait, sans que ce pauvre Martin n’en soit informé. Et alors qu’un dix-huitième album studio était en préparation, Iommi pensait déjà à une opération bien plus lucrative qu’un nouvel album du SAB.

Car dans le secret des alcôves, une réunion du BLACK SABBATH originel se fomentait en toute discrétion. Prêt à reprendre du service pour corser son festival Ozzfest, Ozzy se tenait dans les starting-blocks, ravi d’assumer le statut de double star, de son propre groupe solo, mais aussi celle d’un SAB renaissant.

Alors évidemment, Forbidden était alors le cadet des soucis de Tony, qui voyait en ce dix-huitième album une simple formalité, de quoi honorer un contrat pour passer à autre chose.

Et c’est ainsi que le pauvre Tony Martin envisage les choses avec le recul. A l’époque, le chanteur, épaulé par une formation largement éprouvée, avec la légende Cozy Powell à la batterie, Neil Murray à la basse, et Geoff Nicholls aux claviers, ne se doutait pas de ce qui se tramait en coulisses, et appréhendait Forbidden avec tout le sérieux qu’on lui connaît. Mais l’album pâtissait déjà de choix douteux, dont celui de la maison de disques qui obligea plus ou moins Iommi à travailler avec Ice-T, rappeur et frontman du récent combo Hardcore BODY COUNT.

Mais comme cela ne suffisait pas, la console fut confiée aux bons soins du compère d’Ice-T, Ernie C, une option pour le moins étrange dans le cas du mythe du Heavy Metal, qui avait impérativement besoin d’un gros son pour rester lui-même. Hors, Ernie C tripota ses boutons au petit bonheur la chance, obligeant même parfois Cozy à jouer des plans presque Hip-Hop, crime de lèse-majesté impardonnable. En résulta un son rachitique et erratique, avec un volume montant sur certains passages tournant à vide ou pendant un solo, une guitare qui crachote, et un chant anémié.

Ceci étant dit, le naufrage de l’album ne s’explique pas seulement par l’inexpérience de son producteur. Certainement conscient du statut de bouche-trou de l’album, Iommi n’a pas fait grand-chose pour proposer les meilleures chansons possibles, et Forbidden ressemblait à une créature de Frankenstein mal assemblée, avec ses lourdeurs pachydermiques, et ses mélodies insipides. Aucun titre de ce pauvre disque ne méritait une attention particulière, et même si Martin donnait tout ce qu’il avait dans le ventre, si quelques crises d’énervement sonnaient assez Alternatif (le solo de « Rusty Angel », titre à cheval entre ALICE IN CHAINS et PEARL JAM), le résultat n’en était pas moins accablant, encore plus que le mal nommé Born Again, qui tout à coup, paraissait fort à propos en comparaison.

Mais le premier titre, « The Illusion Of Power », composé avec Ice-T donnait déjà une indication nette de l’orientation prise par le SAB. Sans épaisseur, sans dynamique et sans saveur, il nivelait l’entreprise par le bas alors même qu’elle commençait à peine, et laissait craindre le pire pour la suite. Le pire justement fut atteint à plusieurs reprises, les chansons ne menant nulle part et semblant unies par le seul nom du groupe, en dehors de toute cohérence ou cohésion. Le son grésillant ne donnait en outre aucune chance à ces compositions ternes et indignes du SAB le moins inspiré, et il n’est guère étonnant de constater que Forbidden reste l’album maudit de BLACK SABBATH par excellence.

On sauvera par décence « Forbidden », title-track anonyme mais accrocheuse, et éventuellement le final « Kiss of Death », à l’émotion pourtant ruinée par une production totalement à côté de la plaque. Ce qui est bien peu en définitive, mais qui reflète bien l’absence totale de qualité d’un disque indigne du pedigree de ses concepteurs. Et c’est finalement le pauvre Tony Martin qui résume le mieux cette histoire, en déclarant que Forbidden était « un album de remplissage, enregistré pour honorer un contrat, virer son chanteur, et permettre une réunion ».

Amertume authentique, mais constat très lucide sur un disque qui mériterait peut-être un remixage digne de ce nom, sans pour autant atteindre des sommets.

DANZIG - Danzig 5: Blackacidevil (1996)

Glenn DANZIG est l’une de ces figures de l’underground que l’Amérique aime tant, à l’image de Lux Interior, Richard Kern, Divine ou Andy Kaufman. Une personnalité qui incarne les déviances, la foi en un Rock sans compromis et inspiré des 50’s, des 60’s, du Doom, du Punk et du Hardcore. Entre les MISFITS et SAMHAIN, l’homme s’est bâti une carrière exemplaire, qui a enfin trouvé son point culminant lorsqu’il a accepté son propre nom comme entité. Mais DANZIG, le groupe, n’est à la base qu’une extension de SAMHAIN, puisque le line-up était le même. Mais en suivant le conseil de Rick Rubin, Glenn décida de se rebaptiser pour ne pas semer la confusion dans le cœur de ses fans.

Car DANZIG est à SAMHAIN ce que TYPE O NEGATIVE fut à CARNIVORE. La même chose, mais différemment.

A ce titre, le trio qui accompagne Glenn est exemplaire et mythique. John Christ (guitare), Eerie Von (basse), et Chuck Biscuits (batterie), à l’image de la formation soutenant Henry Rollins dans les années 90, sont des musiciens passionnés, fins techniciens, et capables de retranscrire l’atmosphère de comics dépravés qu’affectionne celui que l’on surnomme le Jim Morrison de l’ombre. Et entre le Mojo Rising, Elvis, et le Punk new-yorkais, DANZIG revient aux bases de la musique, embrasse le Rock pour le jouer Metal, sans cacher sa fascination pour BLACK SABBATH.

Ce line-up durera quelques années, et plus précisément jusqu’à expiration du contrat liant le groupe à Def American Recordings et Rick Rubin. Quatre albums impeccables, emprunts d’épouvante à la Hammer, de poubelles fouillées au milieu de la nuit pour épier les habitudes de l’américain moyen, pour une bande-son sombre et inquiétante, à base de guitares affamées, de basse surgonflée, et de batterie pulsée. Et par-dessus, glaçage délicieux sur un gâteau savoureux, la voix unique de Glenn, pure, en écho, acceptant la réverb’ comme un cadeau de la nuit.

Mais toutes les belles histoires ont une fin. Et celle symbolisant la rupture entre le groupe et Rick Rubin s’accompagna d’un ménage de printemps. Exit Chuck, John et Eerie, et bonjour Joey Castillo (batterie depuis 1994), Josh Lazie (basse, et musicien de session), Joseph Bishara (claviers, programmation) et ensuite, Tommy Victor, transfuge de PRONG qui ne participa pas à l’enregistrement du cinquième album.

Chose regrettable, tant le son de DANZIG était alors proche de son ancien/futur groupe. Car oui, en plus de renouveler sa garde-robe de studio, Glenn opéra un changement artistique drastique, cédant aux sirènes de l’Industriel qui sonnaient depuis la sortie du Psalm 69 DE MINISTRY. La mode, que voulez-vous, n’épargne personne, même pas les puristes.

Il n’y a aucun problème à faire évoluer sa musique, pour peu que l’option soit originale, sincère, et le résultat de qualité. Non que Danzig 5: Blackacidevil soit un mauvais disque per se, mais il est si éloigné du répertoire habituel de Glenn qu’on en peut s’empêcher de douter des intentions de départ. Surtout après que Glenn ait déclaré « je voulais faire quelque chose que personne ne faisait. ». Un peu dommage pour la scène Metal Indus qui s’agitait méchamment sous les coups de boutoir de NINE INCH NAILS, MARILYN MANSON ou PRONG, et qui commençait à influencer le mouvement Metal des années 90. Enfin commençait. Continuait disons.

Alors, pour la nouveauté et l’inédit, sans parler du culot, on repassera. La seule chose à mettre au crédit de Glenn, c’est qu’il n’a pas tergiversé ni hésité, et qu’il a signé un véritable album de Metal Indus, dans le sens le plus littéral du terme. En écoutant Danzig 5: Blackacidevil, on pensait beaucoup à BIG BLACK, BILE, FRONTLINE ASSEMBLY, et loin de la tentative pathétique de Blackie Lawless avec WASP et son petit Kill/Fuck/Die (ou de Jeff WATERS avec le très vilain Remains), DANZIG s’en sortait avec les honneurs, et ne commettait en fait qu’une seule erreur, mais de taille : ce style n’était pas sien, et les fans n’ont pas vraiment accepté ce retournement de veste, d’autant que l’ancien line-up avait tout le respect de la fanbase. Ceux qui ont vu DANZIG sur scène lors de cette tournée se demandaient même ce que foutait Tommy Victor dans le groupe ou sur scène, tant son image était loin de celle projetée par John Christ.

En faisant abstraction du nom de DANZIG, il est tout à fait possible d’aimer cet album, qui reste un exercice de style assez divertissant. D’ailleurs, lors de la campagne de promotion, Glenn n’hésita pas à se mettre en scène, serrant la main de Michael Eisner (PDG de Disney) à l’entrée du parc d’attraction Danzigland, entouré de crânes, d’un enfant arborant un t-shirt flanqué du nombre 666 et d’un Mickey Mouse cornu aux dents pointues. Cette petite galéjade ne fut pas du goût de tout le monde, et Hollywood Records laissa ce mauvais cadeau sur le paillasson, un peu trop embarrassé.

On retrouvait quelques guests sur cet album, dont Jerry Cantrell, sur les titres « See All You Were », « Hand of Doom » (reprise de BLACK SABBATH, évidemment) et « Come to Silver », mais l’essentiel fut enregistré par Glenn lui-même et Joseph Bishara d’une façon très primaire et très Punk. D’ailleurs, Glenn fut très satisfait du résultat, qui déclencha selon lui les réactions attendues : le rejet et la passion.

Il est évident qu’un tel parti-pris ne pouvait qu’être clivant. DANZIG en clone furtif de MINISTRY, voilà qui avait de quoi allécher les adolescents de l’époque, qui ne connaissaient guère le répertoire classique du groupe, encore moins le passé de Glenn. Les critiques professionnels par contre furent beaucoup plus sceptiques, regrettant la philosophie ténébreuse des quatre premiers albums. L’album n’a pas tellement bien vieilli, comme de nombreux albums opportunistes de l’époque, mais reste tout à fait écoutable.

D’ailleurs, Glenn commit quelques autres crimes de lèse-majesté, et ses derniers albums sont loin d’avoir fait l’unanimité. Et rétrospectivement, ce Danzig 5: Blackacidevil apparaît bien timide. Mais culotté.

MOTLEY CRUE - Generation Swine (1997)

Le parcours de MÖTLEY CRÜE dans les années 90 avait de faux-airs de Soap Opera, de Telenovela ou même de reality show. Ce groupe qui avait incarné toute la décadence des années 80, entre hédonisme exacerbé et autodestruction calculée, était devenu le bouffon d’un roi qu’il n’amusait plus, pas plus que MTV, les fans, ou le Billboard. D’ailleurs, le sacro-saint classement n’en avait plus grand-chose à carrer de ces quatre-là, incapables en plus de rester dans la même pièce sans s’insulter. Après le succès planétaire de Dr Feelgood, après lequel le groupe courrait depuis ses débuts, et une compilation anecdotique, le temps était venu de changer de décennie. Ce que n’avaient pas prévu Mick, Nikki, Tommy et Vince, c’est que cette décennie allait jeter à la poubelle ses héros d’antan.

Et ils ne feraient pas exception à cette règle.