Metalciné : le Mariage Impossible (Part II) - Show Me Your B.O

Myrkur, Marilyn Manson, Biohazard, Static-x, Faith No More

Après les documentaires, les biopics, abordons la plus grosse partie de ce dossier, elle-même en deux volets. Seront ainsi traitées les bandes-originales, et les fictions tournées sur l’univers du Metal, qui sont les deux catégories les plus vastes. Il aura fallu du temps pour que le Hard-Rock et le Heavy-Metal se fassent une place sur les B.O des films, mais une fois la boîte de Pandore ouverte, la playlist a pris des proportions dantesques. Une fois encore, cette liste ne sera pas exhaustive, il conviendra d’y ajouter vos propres entrées, mais le tour effectué est assez grand, et vous laisse largement de quoi (re)découvrir.

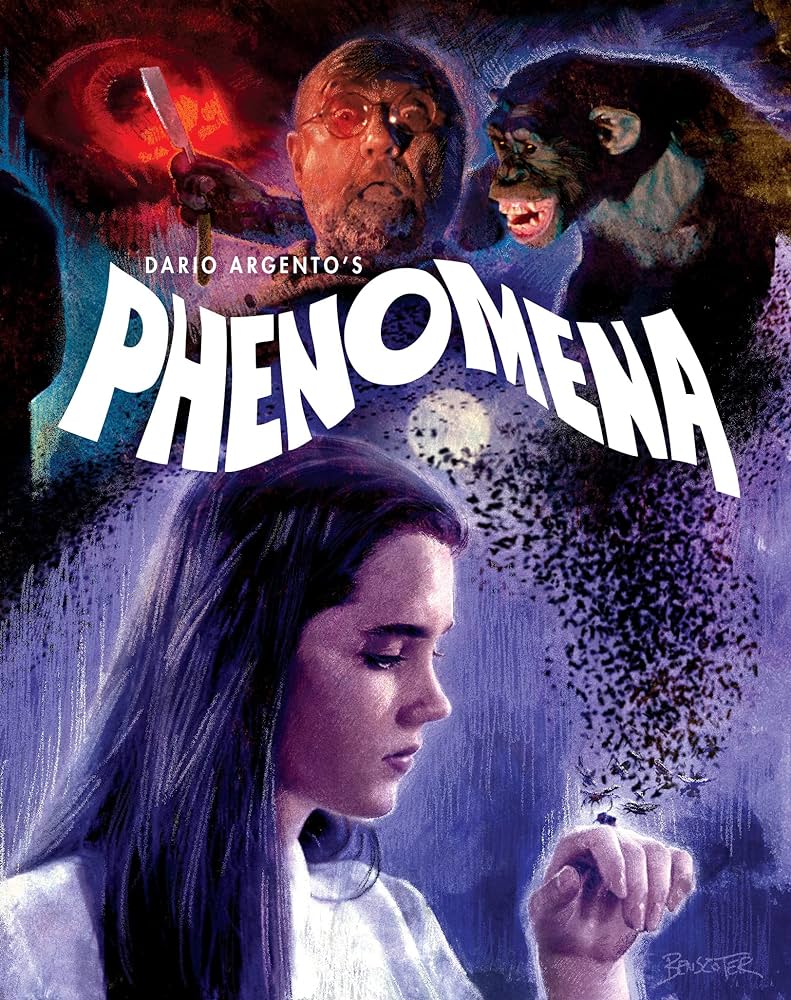

Commençons par le maître de l’horreur transalpine, Dario Argento. Ça n’est un secret pour personne, si le réalisateur italien a souvent confié ses musiques au groupe national GOBLIN, il n’en a pas moins caviardé ses réalisations de tubes Hard-Rock, dont Phenomena est l’exemple le plus probant. Découvert alors que j’étais déjà fan du maestro, et surtout à cause de la beauté incroyable de la jeune Jennifer Connelly, Phenomena est un souvenir de jeunesse encore très vivace, eu égard à deux de nos représentants dont les chansons rythment les passages les plus angoissants. La meilleure illustration filmique du classique « Flash of the Blade » d’IRON MAIDEN permet d’en apprécier l’ambiance électrique, renforcée par l’emploi ad hoc du « Locomotive » de MOTORHEAD. D’autres artistes plus ou moins proches trouvent refuge aussi, dont les mythiques ANDI SEXGANG, mais Phenomena a pu compter sur deux chansons fort à propos pour raconter son histoire de poignard télescopique.

Commençons par le maître de l’horreur transalpine, Dario Argento. Ça n’est un secret pour personne, si le réalisateur italien a souvent confié ses musiques au groupe national GOBLIN, il n’en a pas moins caviardé ses réalisations de tubes Hard-Rock, dont Phenomena est l’exemple le plus probant. Découvert alors que j’étais déjà fan du maestro, et surtout à cause de la beauté incroyable de la jeune Jennifer Connelly, Phenomena est un souvenir de jeunesse encore très vivace, eu égard à deux de nos représentants dont les chansons rythment les passages les plus angoissants. La meilleure illustration filmique du classique « Flash of the Blade » d’IRON MAIDEN permet d’en apprécier l’ambiance électrique, renforcée par l’emploi ad hoc du « Locomotive » de MOTORHEAD. D’autres artistes plus ou moins proches trouvent refuge aussi, dont les mythiques ANDI SEXGANG, mais Phenomena a pu compter sur deux chansons fort à propos pour raconter son histoire de poignard télescopique.

En restant dans l’entourage de Dario Argento, impossible de ne pas parler du diptyque Demons de son petit protégé Lamberto Bava. Fils du grand Mario, l’inventeur du giallo et réalisateur incontournable de la nouvelle vague transalpine d’adaptation des fumetti, Lamberto n’a pas l’aura ni le talent de son père, mais nous laisse croire pendant quelques années qu’il sera capable de se dessiner une filmographie respectable. Après un initial et très pervers Macabro et ses fantasmes nécrophiles, et un plutôt moyen La Maison de la Terreur, Bava se lance dans le bricolage démoniaque et nous pond une histoire de cinéma hanté par des goules affreuses, dont les morsures sont évidemment contagieuses. Le premier volet, et le plus maîtrisé des deux est encore à ce jour une petite perle de cinéma bis pétrie de références. Cette histoire de masque hanté qui d’une simple éraflure engendre des légions de vilains est pour le moins croustillante, et permet au réalisateur de se laisser aller à quelques délires dont il a le secret, notamment avec cette scène surréaliste dans laquelle un hélicoptère traverse le plafond du cinéma pour venir s’écraser dans la salle. Il fallait du rythme, il fallait de l’agressivité, il fallait donc du Metal pour accompagner la fuite des survivants, et c’est avec MÖTLEY CRÜE, PRETTY MAIDS, ACCEPT, SAXON, que Bava nous fait tourner la tête, à défaut de nous la retourner. Le second volet est quasiment calqué sur le modèle du premier, avec cette fois-ci des téléviseurs en portails inter-dimensionnels, et un immeuble entier pris au piège des méchants. Mais pour cette séquelle, Bava s’interdit toute mesure, et laisse sortir ses horreurs dans les rues, préfigurant une invasion à l’échelle mondiale. Moins de sursauts, moins de costauds, la BO en pâtit aussi, et ne laisse guère que THE CULT pour représenter les masses amplifiées, tout en permettant à des références sérieuses comme DEAD CAN DANCE, FIELDS OF THE NEPHILIM, GENE LOVE GEZEBEL de se glisser dans l’ambiance.

En restant dans l’entourage de Dario Argento, impossible de ne pas parler du diptyque Demons de son petit protégé Lamberto Bava. Fils du grand Mario, l’inventeur du giallo et réalisateur incontournable de la nouvelle vague transalpine d’adaptation des fumetti, Lamberto n’a pas l’aura ni le talent de son père, mais nous laisse croire pendant quelques années qu’il sera capable de se dessiner une filmographie respectable. Après un initial et très pervers Macabro et ses fantasmes nécrophiles, et un plutôt moyen La Maison de la Terreur, Bava se lance dans le bricolage démoniaque et nous pond une histoire de cinéma hanté par des goules affreuses, dont les morsures sont évidemment contagieuses. Le premier volet, et le plus maîtrisé des deux est encore à ce jour une petite perle de cinéma bis pétrie de références. Cette histoire de masque hanté qui d’une simple éraflure engendre des légions de vilains est pour le moins croustillante, et permet au réalisateur de se laisser aller à quelques délires dont il a le secret, notamment avec cette scène surréaliste dans laquelle un hélicoptère traverse le plafond du cinéma pour venir s’écraser dans la salle. Il fallait du rythme, il fallait de l’agressivité, il fallait donc du Metal pour accompagner la fuite des survivants, et c’est avec MÖTLEY CRÜE, PRETTY MAIDS, ACCEPT, SAXON, que Bava nous fait tourner la tête, à défaut de nous la retourner. Le second volet est quasiment calqué sur le modèle du premier, avec cette fois-ci des téléviseurs en portails inter-dimensionnels, et un immeuble entier pris au piège des méchants. Mais pour cette séquelle, Bava s’interdit toute mesure, et laisse sortir ses horreurs dans les rues, préfigurant une invasion à l’échelle mondiale. Moins de sursauts, moins de costauds, la BO en pâtit aussi, et ne laisse guère que THE CULT pour représenter les masses amplifiées, tout en permettant à des références sérieuses comme DEAD CAN DANCE, FIELDS OF THE NEPHILIM, GENE LOVE GEZEBEL de se glisser dans l’ambiance.

Autre exemple des années 80, Less Than Zero, aka Neige sur Beverly Hills en VF. Ce film de Marek Kanievska raconte l’histoire d’un étudiant de première année qui retourne à Los Angeles pour les vacances à la demande de son ex-petite amie, et qui découvre que son ancien meilleur ami a une dépendance à la drogue qu'il ne maîtrise pas. Avec la participation d’acteurs comme Robert Downey Jr. ou James Spader, et sur un scénario du sulfureux Bret Easton Ellis, Less Than Zero n’atteint pas la dramatique frapadingue du modèle American Psycho, mais délivre une partition tout à fait honnête. Partition sur laquelle s’incruste la crème de la crème de l’époque, avec un casting quatre étoiles. SLAYER, AEROSMITH, POISON, DAVID LEE ROTH, Joan JETT, Glenn DANZIG, THE CULT, les RED HOT CHILI PEPPERS se disputent le butin, apportant un peu de densité à un métrage certes honorable, mais loin de ses possibilités subversives d’origine.

Autre exemple des années 80, Less Than Zero, aka Neige sur Beverly Hills en VF. Ce film de Marek Kanievska raconte l’histoire d’un étudiant de première année qui retourne à Los Angeles pour les vacances à la demande de son ex-petite amie, et qui découvre que son ancien meilleur ami a une dépendance à la drogue qu'il ne maîtrise pas. Avec la participation d’acteurs comme Robert Downey Jr. ou James Spader, et sur un scénario du sulfureux Bret Easton Ellis, Less Than Zero n’atteint pas la dramatique frapadingue du modèle American Psycho, mais délivre une partition tout à fait honnête. Partition sur laquelle s’incruste la crème de la crème de l’époque, avec un casting quatre étoiles. SLAYER, AEROSMITH, POISON, DAVID LEE ROTH, Joan JETT, Glenn DANZIG, THE CULT, les RED HOT CHILI PEPPERS se disputent le butin, apportant un peu de densité à un métrage certes honorable, mais loin de ses possibilités subversives d’origine.

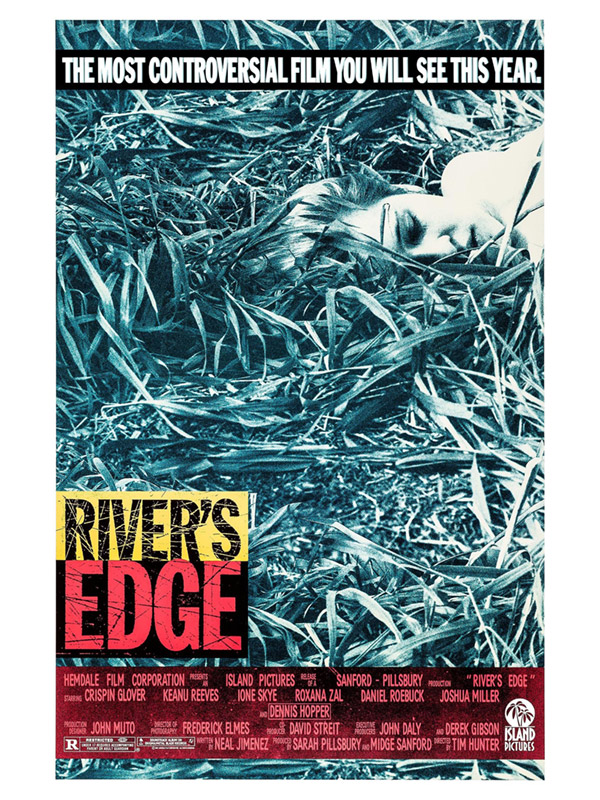

River's Edge aka La Rivière de la Mort apporte un tout autre éclairage sur la jeunesse américaine. Film âpre et violent, il permet de compter sur le charisme d’un jeune Keanu Reeves, parfaitement secondé par le déjà bargeot Crispin Glover. Samson 'John' Tollet (Daniel Roebuck) est un type pour le moins étrange. Mais personne n’aurait pu prévoir qu’il tuerait sa petite amie Jamie. Il a laissé son corps dénudé sur le bord de la rivière. Mais lorsqu’il l’a avoué à la communauté, personne ne l’a cru. Alors quand les gens découvrent le corps, ils doivent chacun apprendre à vivre avec. Centré sur une communauté lycéenne de glandeurs et de petits voyous, River's Edge est un film blême, loin du faste hollywoodien glorifiant les sportifs et les cheerleaders. Ici, ce sont les parias qui sont mis sous la lumière, et pour mieux sonoriser leur univers, Tim Hunter pioche dans le répertoire Metal et Hardcore US. S’éloignant des facilités, il met en avant les HALLOWS EVE, SLAYER, FATES WARNING, et AGENT ORANGE, rendant son film encore plus singulier. Il laisse d’ailleurs un goût très amer dans la bouche, et est régulièrement cité comme une œuvre dérangeante. Ce qu’il est assurément.

River's Edge aka La Rivière de la Mort apporte un tout autre éclairage sur la jeunesse américaine. Film âpre et violent, il permet de compter sur le charisme d’un jeune Keanu Reeves, parfaitement secondé par le déjà bargeot Crispin Glover. Samson 'John' Tollet (Daniel Roebuck) est un type pour le moins étrange. Mais personne n’aurait pu prévoir qu’il tuerait sa petite amie Jamie. Il a laissé son corps dénudé sur le bord de la rivière. Mais lorsqu’il l’a avoué à la communauté, personne ne l’a cru. Alors quand les gens découvrent le corps, ils doivent chacun apprendre à vivre avec. Centré sur une communauté lycéenne de glandeurs et de petits voyous, River's Edge est un film blême, loin du faste hollywoodien glorifiant les sportifs et les cheerleaders. Ici, ce sont les parias qui sont mis sous la lumière, et pour mieux sonoriser leur univers, Tim Hunter pioche dans le répertoire Metal et Hardcore US. S’éloignant des facilités, il met en avant les HALLOWS EVE, SLAYER, FATES WARNING, et AGENT ORANGE, rendant son film encore plus singulier. Il laisse d’ailleurs un goût très amer dans la bouche, et est régulièrement cité comme une œuvre dérangeante. Ce qu’il est assurément.

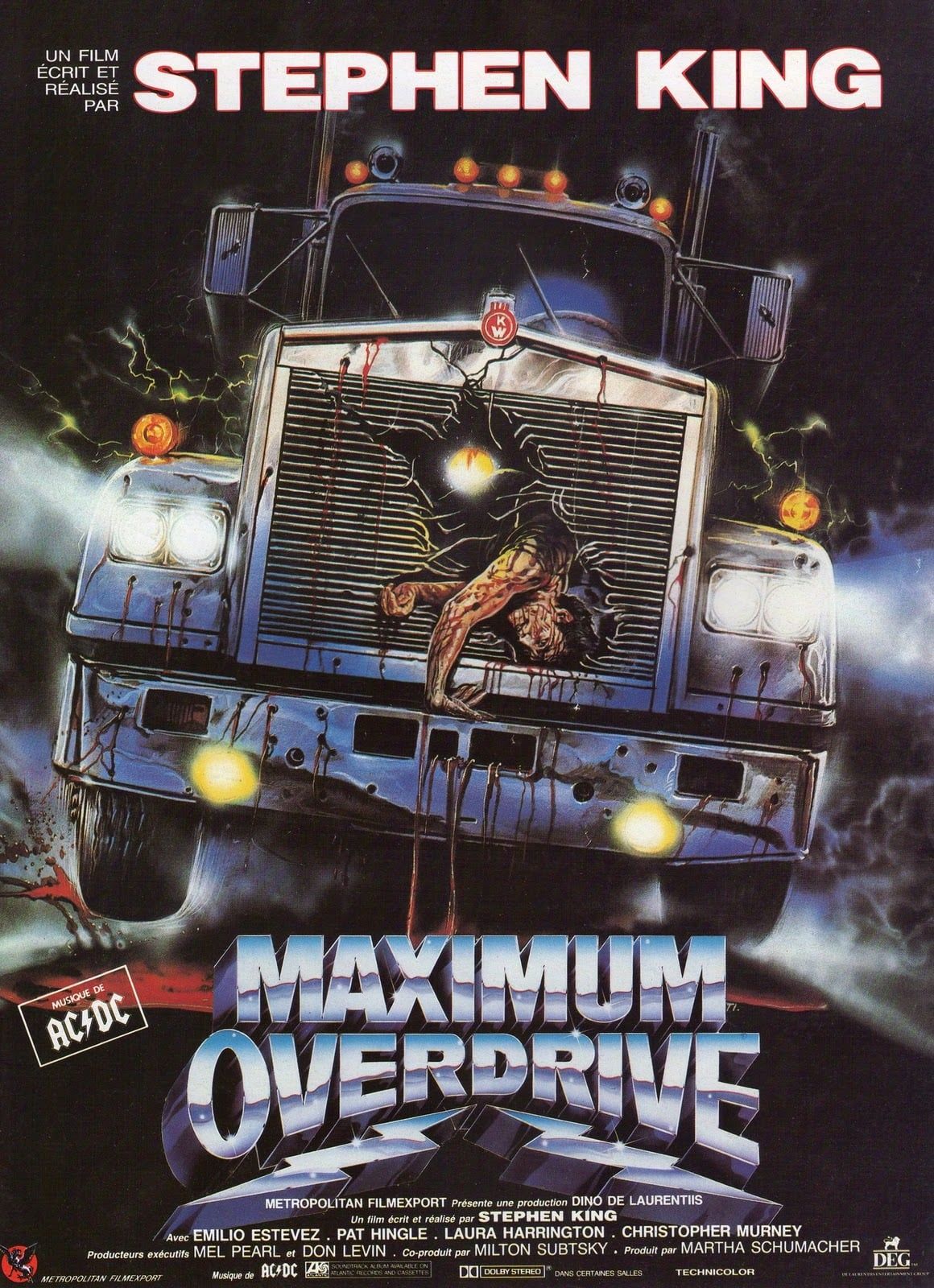

Maximum Overdrive choisit d’adapter Stephen King, et lance un gros pavé dans la mare. Centré sur un groupe de quidams luttant pour leur survie alors que les machines deviennent animées des plus mauvaises intentions, ce film exubérant et improbable s’attaque au côté obscur de l’œuvre de King, et tape dans ses nouvelles (Trucks en l’occurrence) pour flatter le public dans le sens du WTF. Si l’histoire est assez inhabituelle, le rendu n’en est pas pour autant effrayant, ni même captivant. Mais il y a quelque chose de jouissif à voir ces imbéciles tenter d’échapper aux monstres de fer et de tôle, plus particulièrement quand on s’intéresse de près à la musique les mettant en scène. AC/DC y tire sa couverture, avec une grosse dizaine de titres, entre « Sink the Pink », « You Shook Me All Night Long », « Hell’s Bells » et « Ride On ». Alors, évidemment, les Cahiers du Cinéma n’en ont pas fait tout un foin, mais voir des bagnoles dézinguer de pauvres hères sur fond de binaire austral est un plaisir qui ne se refuse pas.

Maximum Overdrive choisit d’adapter Stephen King, et lance un gros pavé dans la mare. Centré sur un groupe de quidams luttant pour leur survie alors que les machines deviennent animées des plus mauvaises intentions, ce film exubérant et improbable s’attaque au côté obscur de l’œuvre de King, et tape dans ses nouvelles (Trucks en l’occurrence) pour flatter le public dans le sens du WTF. Si l’histoire est assez inhabituelle, le rendu n’en est pas pour autant effrayant, ni même captivant. Mais il y a quelque chose de jouissif à voir ces imbéciles tenter d’échapper aux monstres de fer et de tôle, plus particulièrement quand on s’intéresse de près à la musique les mettant en scène. AC/DC y tire sa couverture, avec une grosse dizaine de titres, entre « Sink the Pink », « You Shook Me All Night Long », « Hell’s Bells » et « Ride On ». Alors, évidemment, les Cahiers du Cinéma n’en ont pas fait tout un foin, mais voir des bagnoles dézinguer de pauvres hères sur fond de binaire austral est un plaisir qui ne se refuse pas.

Encore plus Metal ? Demandez à Wes Craven ce qu’il en pense, et il vous aiguillera sans aucun doute vers son foutraque Shocker. Et pour cause, puisque avec un pitch pareil, il y a de quoi se lâcher sur les watts. Horace Pinker, tueur en série exécuté sur la chaise électrique, utilise l'électricité pour revenir d'entre les morts et se venger du footballeur qui l'a dénoncé à la police. Bon, sur le papier, tout ça ne laissait pas augurer grand-chose de bon, et pourtant, en bon fourbe, Craven parvient à nous embarquer dans cette course-poursuite à la limite de l’absurde et du slapstick (cette scène inénarrable durant laquelle les deux protagonistes passent d’un programme TV à l’autre est restée gravée dans bien des mémoires, à l’inverse de Cineman). Pour mieux retranscrire l’ambiance électrique de l’affrontement entre notre héros et un Mitch Pileggi en roue libre (on est bien loin de la sobriété du futur directeur adjoint Skinner), Wes convie aux agapes de la violence toute une ribambelle de groupes, mais utilise aussi la carrure de Kane Roberts, alors guitariste d’Alice COOPER (également présent, mais sous forme d’images d’archives) venu donner un coup de pioche en passant. Quels groupes ? MEGADETH, BONFIRE, SARAYA, DANGEROUS TOYS, DEAD ON et VOODOO X, largement de quoi se sustenter des oreilles tout en contemplant un carnage savamment orchestré.

Encore plus Metal ? Demandez à Wes Craven ce qu’il en pense, et il vous aiguillera sans aucun doute vers son foutraque Shocker. Et pour cause, puisque avec un pitch pareil, il y a de quoi se lâcher sur les watts. Horace Pinker, tueur en série exécuté sur la chaise électrique, utilise l'électricité pour revenir d'entre les morts et se venger du footballeur qui l'a dénoncé à la police. Bon, sur le papier, tout ça ne laissait pas augurer grand-chose de bon, et pourtant, en bon fourbe, Craven parvient à nous embarquer dans cette course-poursuite à la limite de l’absurde et du slapstick (cette scène inénarrable durant laquelle les deux protagonistes passent d’un programme TV à l’autre est restée gravée dans bien des mémoires, à l’inverse de Cineman). Pour mieux retranscrire l’ambiance électrique de l’affrontement entre notre héros et un Mitch Pileggi en roue libre (on est bien loin de la sobriété du futur directeur adjoint Skinner), Wes convie aux agapes de la violence toute une ribambelle de groupes, mais utilise aussi la carrure de Kane Roberts, alors guitariste d’Alice COOPER (également présent, mais sous forme d’images d’archives) venu donner un coup de pioche en passant. Quels groupes ? MEGADETH, BONFIRE, SARAYA, DANGEROUS TOYS, DEAD ON et VOODOO X, largement de quoi se sustenter des oreilles tout en contemplant un carnage savamment orchestré.

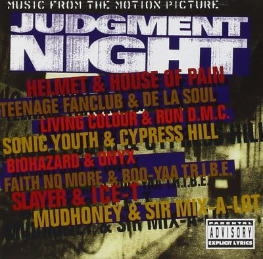

Judgement Night est un autre cas d’école, sa B.O proposant de confronter divers groupes de Metal et assimilés à des artistes issus du monde du Hip-Hop. Drame/thriller mineur de Stephen Hopkins, La Nuit du Jugement suit les aventures nocturnes de quatre amis en route vers un match de boxe qui prennent le mauvais raccourci, et deviennent témoins d’un meurtre. Emilio Estevez, Cuba Gooding JR, Stephen Dorff se glissent dans la peau de ces déambulateurs lambda qui font la mauvaise rencontre au mauvais moment, donnant corps à une œuvre sympathique à défaut d’être inoubliable. Ce qui l’est à l’inverse, ce sont ces collaborations entre HELMET et HOUSE OF PAIN, FAITH NO MORE et BOO-YAA T.R.I.B.E., BIOHAZARD et ONYX, LIVING COLOUR et RUN D.M.C, PEARL JAM et CYPRESS HILL, ou encore, dans le plus salé, SLAYER et ICE T. Alors que la Fusion est le genre à la mode le plus excitant, ces rencontres improbables accouchent de morceaux passés dans la légende. Ne le nions pas, cette B.O est le principal intérêt d’un film qui ne m’a pas marqué outre mesure. Elle est toujours aussi délicieuse des décennies plus tard, et mérite amplement de compléter votre collection.

Judgement Night est un autre cas d’école, sa B.O proposant de confronter divers groupes de Metal et assimilés à des artistes issus du monde du Hip-Hop. Drame/thriller mineur de Stephen Hopkins, La Nuit du Jugement suit les aventures nocturnes de quatre amis en route vers un match de boxe qui prennent le mauvais raccourci, et deviennent témoins d’un meurtre. Emilio Estevez, Cuba Gooding JR, Stephen Dorff se glissent dans la peau de ces déambulateurs lambda qui font la mauvaise rencontre au mauvais moment, donnant corps à une œuvre sympathique à défaut d’être inoubliable. Ce qui l’est à l’inverse, ce sont ces collaborations entre HELMET et HOUSE OF PAIN, FAITH NO MORE et BOO-YAA T.R.I.B.E., BIOHAZARD et ONYX, LIVING COLOUR et RUN D.M.C, PEARL JAM et CYPRESS HILL, ou encore, dans le plus salé, SLAYER et ICE T. Alors que la Fusion est le genre à la mode le plus excitant, ces rencontres improbables accouchent de morceaux passés dans la légende. Ne le nions pas, cette B.O est le principal intérêt d’un film qui ne m’a pas marqué outre mesure. Elle est toujours aussi délicieuse des décennies plus tard, et mérite amplement de compléter votre collection.

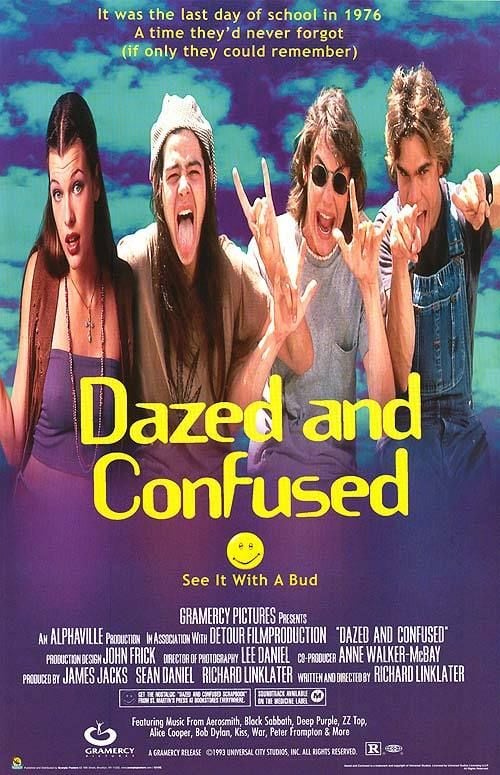

Même année, mais univers différent pour Dazed and Confused. Stupidement traduit par un lénifiant Génération Rebelle chez nous, ce film du surdoué Richard Linklater (Before Midnight, le marathon en temps réel Boyhood, le sous-estimé A Scanner Darkly) rend évidemment hommage à LED ZEPPELIN, et brosse le portrait de collégiens et lycéens le dernier jour d'école de mai 1976. Un pitch réduit à la portion congrue, comme Linklater les adore, mais une maestria de mise en scène époustouflante, vous donnant l’impression que cette journée dure toutes les vacances d’été. Parfaitement aidé par un casting impeccable (Matthew McConaughey, Milla Jovovich, Jason London, Joey Lauren Adams et bien d’autres), Richard Linklater continue son exploration d’un quotidien non altéré, et laisse ses interprètes donner le ton de ce portrait sans fard de l’adolescence américaine. Il convenait évidemment de laisser siffler les groupes les plus emblématiques de cette époque, et c’est avec plaisir que FOGHAT, Ted NUGENT, SWEET, Alice COOPER, ZZ TOP, LYNYRD SKYNYRD, DEEP PURPLE, BLACK SABBATH et KISS rythment les amours, les emmerdes, les peurs et les peines de ces lycéens aux fortunes diverses. A écouter en vinyle bien sûr, pour respirer le souffle d’époque.

Même année, mais univers différent pour Dazed and Confused. Stupidement traduit par un lénifiant Génération Rebelle chez nous, ce film du surdoué Richard Linklater (Before Midnight, le marathon en temps réel Boyhood, le sous-estimé A Scanner Darkly) rend évidemment hommage à LED ZEPPELIN, et brosse le portrait de collégiens et lycéens le dernier jour d'école de mai 1976. Un pitch réduit à la portion congrue, comme Linklater les adore, mais une maestria de mise en scène époustouflante, vous donnant l’impression que cette journée dure toutes les vacances d’été. Parfaitement aidé par un casting impeccable (Matthew McConaughey, Milla Jovovich, Jason London, Joey Lauren Adams et bien d’autres), Richard Linklater continue son exploration d’un quotidien non altéré, et laisse ses interprètes donner le ton de ce portrait sans fard de l’adolescence américaine. Il convenait évidemment de laisser siffler les groupes les plus emblématiques de cette époque, et c’est avec plaisir que FOGHAT, Ted NUGENT, SWEET, Alice COOPER, ZZ TOP, LYNYRD SKYNYRD, DEEP PURPLE, BLACK SABBATH et KISS rythment les amours, les emmerdes, les peurs et les peines de ces lycéens aux fortunes diverses. A écouter en vinyle bien sûr, pour respirer le souffle d’époque.

Trois ans auparavant, le cas de Hardware était assez intéressant. Bien que le film de Richard Stanley soit loin du chef d’œuvre, avec son histoire de Cyborg revenant à la vie, la présence de quelques morceaux mais aussi de certaines de nos stars en font un intrus assez croustillant. Outre Iggy Pop en voix-off et Lemmy en chauffeur de taxi, la bande-originale propose évidemment un titre des deux musiciens susnommés, ainsi que quelques petites friandises, comme le classique « Stigmata » de MINISTRY. Pas de quoi relever le niveau assez haut pour envisager un achat en DVD, mais de quoi donner envie de se plonger avec précaution dans cette histoire post-apocalyptique bancale et bâclée.

Trois ans auparavant, le cas de Hardware était assez intéressant. Bien que le film de Richard Stanley soit loin du chef d’œuvre, avec son histoire de Cyborg revenant à la vie, la présence de quelques morceaux mais aussi de certaines de nos stars en font un intrus assez croustillant. Outre Iggy Pop en voix-off et Lemmy en chauffeur de taxi, la bande-originale propose évidemment un titre des deux musiciens susnommés, ainsi que quelques petites friandises, comme le classique « Stigmata » de MINISTRY. Pas de quoi relever le niveau assez haut pour envisager un achat en DVD, mais de quoi donner envie de se plonger avec précaution dans cette histoire post-apocalyptique bancale et bâclée.

Beaucoup plus sérieux et enthousiasmant, Last Action Hero avec un Arnold au sommet de sa forme. Sur un principe simple de personnage de fiction devenant réalité pour un gamin, le film de John McTiernan dose admirablement bien action et humour. Accueilli assez fraichement à l’époque, ce blockbuster familial n’en est pas moins une réussite absolue dans les faits. Outre des sfx très valables, l’énergie qui s’en dégage est contagieuse, et on se laisse prendre au jeu de ce jeune Danny Madigan, perdu dans les films de son idole Jack Slater. Des punchlines savoureuses, un tandem attachant, des aventures pendant plus de deux heures, il fallait évidemment proposer une bande-son à la hauteur. John McTiernan pioche donc allègrement dans le réservoir Metal pour mettre en scène ses cascades, et nous propose une playlist alléchante, avec MEGADETH, ALICE IN CHAINS, DEF LEPPARD, TESLA, AC/DC, QUEENSRYCHE, FISHBONE, ANTHRAX et quelques autres. Adoubé par les masses Metal à l’époque, Last Action Hero est un cadeau de Noël qu’on ouvre avec toujours autant de paillettes dans les yeux, et reste à ce jour l’une des associations Metal/cinéma les plus crédibles.

Beaucoup plus sérieux et enthousiasmant, Last Action Hero avec un Arnold au sommet de sa forme. Sur un principe simple de personnage de fiction devenant réalité pour un gamin, le film de John McTiernan dose admirablement bien action et humour. Accueilli assez fraichement à l’époque, ce blockbuster familial n’en est pas moins une réussite absolue dans les faits. Outre des sfx très valables, l’énergie qui s’en dégage est contagieuse, et on se laisse prendre au jeu de ce jeune Danny Madigan, perdu dans les films de son idole Jack Slater. Des punchlines savoureuses, un tandem attachant, des aventures pendant plus de deux heures, il fallait évidemment proposer une bande-son à la hauteur. John McTiernan pioche donc allègrement dans le réservoir Metal pour mettre en scène ses cascades, et nous propose une playlist alléchante, avec MEGADETH, ALICE IN CHAINS, DEF LEPPARD, TESLA, AC/DC, QUEENSRYCHE, FISHBONE, ANTHRAX et quelques autres. Adoubé par les masses Metal à l’époque, Last Action Hero est un cadeau de Noël qu’on ouvre avec toujours autant de paillettes dans les yeux, et reste à ce jour l’une des associations Metal/cinéma les plus crédibles.

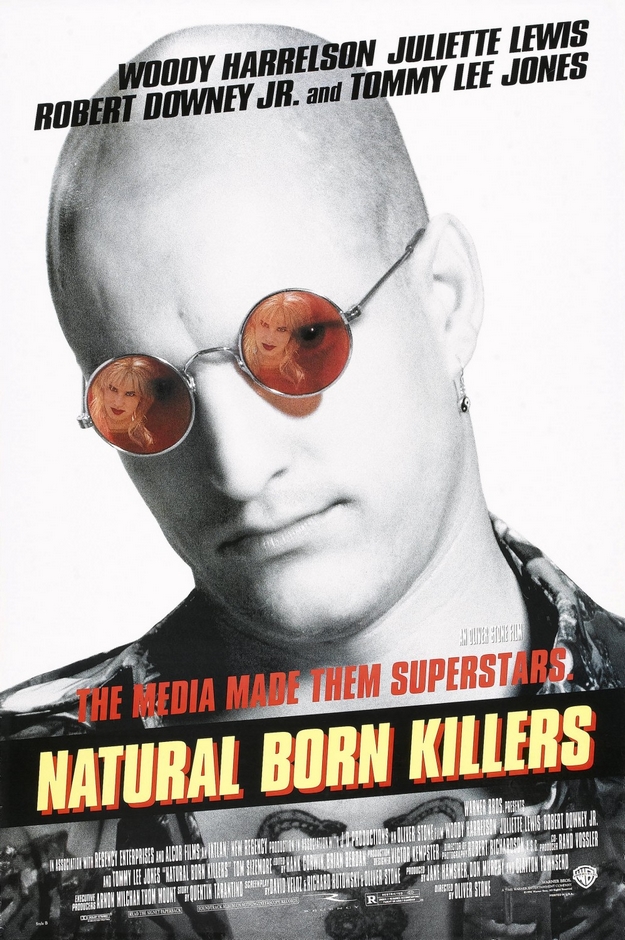

Natural Born Killers, l’un des films les plus controversés d’un des réalisateurs les plus controversés d’Hollywood, profite aussi de l’apport en puissance de morceaux bien choisis pour illustrer sa cavale mortelle d’un couple de serial-killers. Dénoncé comme étant la glamourisation du crime, Natural Born Killers s’en est pris plein la tête, le réalisateur étant plus habitué à filmer la guerre, ou à s’intéresser à des figures essentielles de l’histoire américaine. Mais très justement, en choisissant ce scénario écrit partiellement par Quentin Tarantino, Stone s’attaque au marketing organisé autour des tueurs les plus impitoyables de l’histoire des USA. Entre les biographies, les t-shirts, les objets dérivés, voire les œuvres d’art dans le cas de Gacy, l’hypocrisie d’un pays qui pointe du doigt ses enfants les plus meurtriers tout en capitalisant sur leur aura est ici mise à mal par un homme qui n’a jamais été avare en provocations. Dans les deux rôles principaux, Woody Harrelson et Juliette Lewis sont tout bonnement sidérants, dégageant une énergie animale, qui est toutefois sublimée par le personnage totalement halluciné de Robert Downey Jr. Ajoutons au casting un Tommy Lee Jones azimuté, un Tom Sizemore libidineux, et nous obtenons un petit miracle de violence exacerbée. Mis en scène comme un gigantesque cartoon filmé, Natural Born Killers propose des scènes d’anthologie, notamment celle de l’émeute dans la prison, rendue encore plus épileptique par le « Forkboy » de LARD. L7, NINE INCH NAILS complètent le casting, et tranchent avec le reste du soundtrack, plus classique. Le film a certes vieilli, mais reste un regard très pertinent sur l’Amérique des serial-killers, ces figures nationales qu’on aime présenter comme les boogeymen ultimes, mais qui exercent une fascination sur les esprits les plus pervers.

Natural Born Killers, l’un des films les plus controversés d’un des réalisateurs les plus controversés d’Hollywood, profite aussi de l’apport en puissance de morceaux bien choisis pour illustrer sa cavale mortelle d’un couple de serial-killers. Dénoncé comme étant la glamourisation du crime, Natural Born Killers s’en est pris plein la tête, le réalisateur étant plus habitué à filmer la guerre, ou à s’intéresser à des figures essentielles de l’histoire américaine. Mais très justement, en choisissant ce scénario écrit partiellement par Quentin Tarantino, Stone s’attaque au marketing organisé autour des tueurs les plus impitoyables de l’histoire des USA. Entre les biographies, les t-shirts, les objets dérivés, voire les œuvres d’art dans le cas de Gacy, l’hypocrisie d’un pays qui pointe du doigt ses enfants les plus meurtriers tout en capitalisant sur leur aura est ici mise à mal par un homme qui n’a jamais été avare en provocations. Dans les deux rôles principaux, Woody Harrelson et Juliette Lewis sont tout bonnement sidérants, dégageant une énergie animale, qui est toutefois sublimée par le personnage totalement halluciné de Robert Downey Jr. Ajoutons au casting un Tommy Lee Jones azimuté, un Tom Sizemore libidineux, et nous obtenons un petit miracle de violence exacerbée. Mis en scène comme un gigantesque cartoon filmé, Natural Born Killers propose des scènes d’anthologie, notamment celle de l’émeute dans la prison, rendue encore plus épileptique par le « Forkboy » de LARD. L7, NINE INCH NAILS complètent le casting, et tranchent avec le reste du soundtrack, plus classique. Le film a certes vieilli, mais reste un regard très pertinent sur l’Amérique des serial-killers, ces figures nationales qu’on aime présenter comme les boogeymen ultimes, mais qui exercent une fascination sur les esprits les plus pervers.

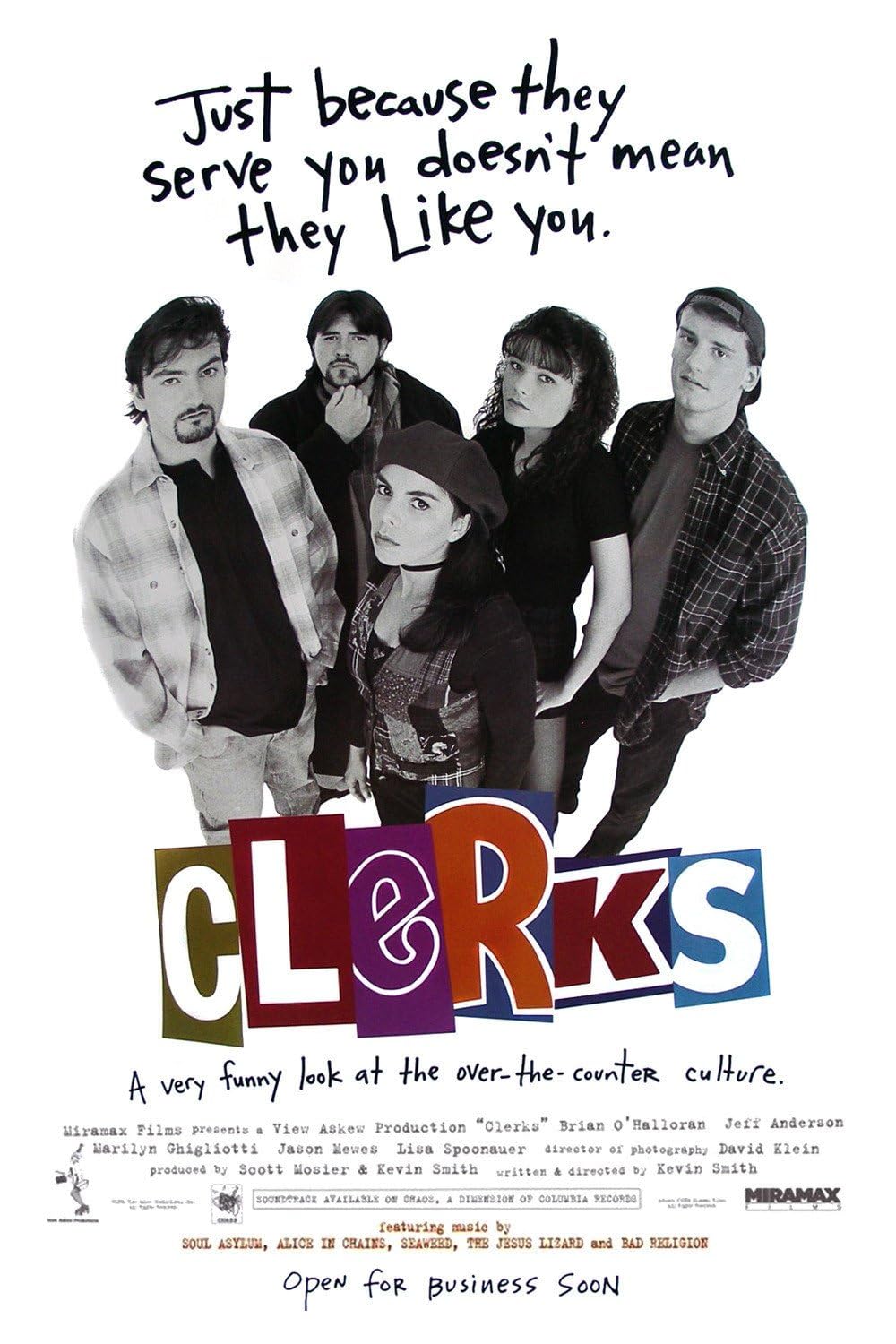

Un budget ridicule, des conditions de tournage spartiates, des acteurs totalement inconnus et un noir et blanc hors contexte, telles sont les critères selon lesquelles le chef d’œuvre Clerks est sorti en 1994. Lançant la carrière prolifique de Kevin Smith, Clerks est un petit miracle qui m’a traîné au cinéma plus de 10 fois l’année de sa sortie. Mettant en scène deux personnages que l’Amérique aime appeler des slackers (des gens qui n’aiment ni travailler, ni s’investir dans quoi que ce soit, en gros…des glandeurs comme le soulignera Smith un peu plus tard dans sa filmo), Dante et Randal, employés respectifs d’une supérette et d’un vidéoclub, qui tout au long de la journée croisent des personnages tous plus lunaires les uns que les autres. Dans cette déconstruction de l’Amérique idéale, Kevin Smith met l’accent sur l’aspect improbable de chaque situation, et nous brosse le tableau attachant d’une classe sociale moyenne voire basse. En traitant chaque scène comme un sketch de Saturday Night Live sans oublier son fil conducteur, le réalisateur à l’éternelle casquette s’offre un carton plein, et endosse le rôle de Silent Bob, l’éternel complice placide de l’hystérique Jay, dealer notoire. Se suivent donc des débats sur Star Wars, des ajustements sur la date de validité des bidons de lait, la mort d’un pauvre hère dans les toilettes, le travail sournois d’un distributeur en chewing-gum, mais aussi la vie sentimentale de ce pauvre Dante…qui n’aurait même pas dû travailler ce jour. Pour la bande-son, en bon metalhead, Smith nous engloutit de morceaux cultes, entre CORROSION OF CONFORMITY, ALICE IN CHAINS, JESUS LIZARD, BAD RELIGION, SOUL ASYLUM, et permet à sa modeste pellicule de multiplier ses gains par cent, passant d’un montant initial de 27.000 dollars à 3 millions. Culte de chez culte aujourd’hui, Clerks aura les honneurs d’une suite plutôt tardive, mais elle aussi réussie, et en couleurs. Les deux peuvent se voir à la suite, même si les personnages de Kevin Smith interagissent comme dans un multivers.

Un budget ridicule, des conditions de tournage spartiates, des acteurs totalement inconnus et un noir et blanc hors contexte, telles sont les critères selon lesquelles le chef d’œuvre Clerks est sorti en 1994. Lançant la carrière prolifique de Kevin Smith, Clerks est un petit miracle qui m’a traîné au cinéma plus de 10 fois l’année de sa sortie. Mettant en scène deux personnages que l’Amérique aime appeler des slackers (des gens qui n’aiment ni travailler, ni s’investir dans quoi que ce soit, en gros…des glandeurs comme le soulignera Smith un peu plus tard dans sa filmo), Dante et Randal, employés respectifs d’une supérette et d’un vidéoclub, qui tout au long de la journée croisent des personnages tous plus lunaires les uns que les autres. Dans cette déconstruction de l’Amérique idéale, Kevin Smith met l’accent sur l’aspect improbable de chaque situation, et nous brosse le tableau attachant d’une classe sociale moyenne voire basse. En traitant chaque scène comme un sketch de Saturday Night Live sans oublier son fil conducteur, le réalisateur à l’éternelle casquette s’offre un carton plein, et endosse le rôle de Silent Bob, l’éternel complice placide de l’hystérique Jay, dealer notoire. Se suivent donc des débats sur Star Wars, des ajustements sur la date de validité des bidons de lait, la mort d’un pauvre hère dans les toilettes, le travail sournois d’un distributeur en chewing-gum, mais aussi la vie sentimentale de ce pauvre Dante…qui n’aurait même pas dû travailler ce jour. Pour la bande-son, en bon metalhead, Smith nous engloutit de morceaux cultes, entre CORROSION OF CONFORMITY, ALICE IN CHAINS, JESUS LIZARD, BAD RELIGION, SOUL ASYLUM, et permet à sa modeste pellicule de multiplier ses gains par cent, passant d’un montant initial de 27.000 dollars à 3 millions. Culte de chez culte aujourd’hui, Clerks aura les honneurs d’une suite plutôt tardive, mais elle aussi réussie, et en couleurs. Les deux peuvent se voir à la suite, même si les personnages de Kevin Smith interagissent comme dans un multivers.

Intermède rapide pour souligner que le mainstream n’était pas imperméable aux sonorités abrasives et viriles, avec les deux volets d’Ace Ventura, et le second Gremlins. Si la performance de CANNIBAL CORPSE est restée dans les annales, la présence de l’éternel « Angel of Death » de SLAYER sur le soundtrack de Gremlins 2: The New Batch est toute aussi étonnante. Si Jim Carrey, en bon imitateur Death/Grind (ses performances valent le coup d’œil, spécialement lorsqu’il se décide à singer NAPALM DEATH sur les plateaux TV) remettra le couvert plus calmement avec WHITE ZOMBIE pour la suite de ses aventures animalo-comiques, les Gremlins sont restés sages, et patientent toujours dans l’ombre pour bouffer du poulet après minuit. La suite de leurs pérégrinations ne devrait pas tarder.

Intermède rapide pour souligner que le mainstream n’était pas imperméable aux sonorités abrasives et viriles, avec les deux volets d’Ace Ventura, et le second Gremlins. Si la performance de CANNIBAL CORPSE est restée dans les annales, la présence de l’éternel « Angel of Death » de SLAYER sur le soundtrack de Gremlins 2: The New Batch est toute aussi étonnante. Si Jim Carrey, en bon imitateur Death/Grind (ses performances valent le coup d’œil, spécialement lorsqu’il se décide à singer NAPALM DEATH sur les plateaux TV) remettra le couvert plus calmement avec WHITE ZOMBIE pour la suite de ses aventures animalo-comiques, les Gremlins sont restés sages, et patientent toujours dans l’ombre pour bouffer du poulet après minuit. La suite de leurs pérégrinations ne devrait pas tarder.

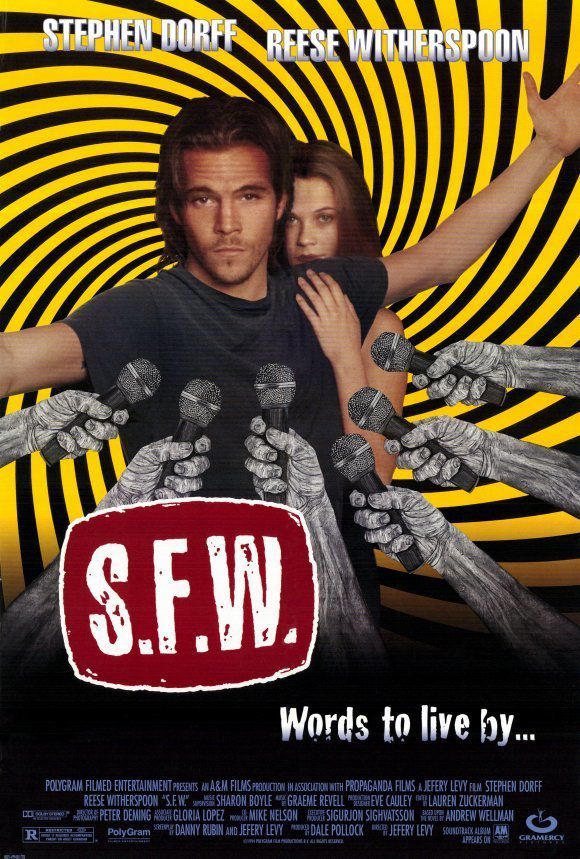

Cliff Spab est un mec qui ne se préoccupe de rien. Il est retenu en otage dans un magasin pendant 36 jours par des terroristes qui exigent que tout soit diffusé à la télévision nationale. Cliff finit par prendre une balle pour protéger Wendy, autre otage, ce qui en fait un héros national. Les deux sont les seuls survivants de l’épreuve, et deviennent bientôt prisonniers des médias. Cliff fuit loin de tout, pour se retrouver repoussé par Wendy au moment où il a le plus besoin d’elle. Ainsi va le pitch de S.F.W (Safe For Work), réalisé en 1994 par Jefery Levy. Une histoire pas si banale, avec en couple star, la jeune et prometteuse Reese Witherspoon et le charismatique Stephen Dorff. Satire de l’importance des médias sur la réalité des américains, S.F.W tire avantage de ses travers (réalisation MTV, langage d’jeunz, montage au cordeau) pour se poser en regard sans fard sur une télévision de plus en plus omniprésente dans les chaumières. Pas inintéressant, il laisse ses deux interprètes se débattre avec leurs bourreaux, puis avec les médias, qui considèrent que dès qu’une figure devient publique, elle leur appartient indéfiniment. On manque un peu de recul, le propos n’est pas toujours très finement amené, mais musicalement, l’œuvre fait un sans-faute. Chris CORNELL, THERAPY ?, MONSTER MAGNET, HOLE, BABES IN TOYLAND, les inénarrables GWAR, RAINBOW, MARILYN MANSON, PAW, SUICIDAL TENDENCIES, COP SHOOT COP, largement de quoi se ruer sur un CD qui se veut compagnon indispensable d’un DVD qui ne serait considéré comme un achat dispensable. Œil objectif sur époque chic et choc, S.F.W a enrichi l’année 1994 de sa vision pour le moins Orwellienne. Dans une certaine mesure, s’entend.

Cliff Spab est un mec qui ne se préoccupe de rien. Il est retenu en otage dans un magasin pendant 36 jours par des terroristes qui exigent que tout soit diffusé à la télévision nationale. Cliff finit par prendre une balle pour protéger Wendy, autre otage, ce qui en fait un héros national. Les deux sont les seuls survivants de l’épreuve, et deviennent bientôt prisonniers des médias. Cliff fuit loin de tout, pour se retrouver repoussé par Wendy au moment où il a le plus besoin d’elle. Ainsi va le pitch de S.F.W (Safe For Work), réalisé en 1994 par Jefery Levy. Une histoire pas si banale, avec en couple star, la jeune et prometteuse Reese Witherspoon et le charismatique Stephen Dorff. Satire de l’importance des médias sur la réalité des américains, S.F.W tire avantage de ses travers (réalisation MTV, langage d’jeunz, montage au cordeau) pour se poser en regard sans fard sur une télévision de plus en plus omniprésente dans les chaumières. Pas inintéressant, il laisse ses deux interprètes se débattre avec leurs bourreaux, puis avec les médias, qui considèrent que dès qu’une figure devient publique, elle leur appartient indéfiniment. On manque un peu de recul, le propos n’est pas toujours très finement amené, mais musicalement, l’œuvre fait un sans-faute. Chris CORNELL, THERAPY ?, MONSTER MAGNET, HOLE, BABES IN TOYLAND, les inénarrables GWAR, RAINBOW, MARILYN MANSON, PAW, SUICIDAL TENDENCIES, COP SHOOT COP, largement de quoi se ruer sur un CD qui se veut compagnon indispensable d’un DVD qui ne serait considéré comme un achat dispensable. Œil objectif sur époque chic et choc, S.F.W a enrichi l’année 1994 de sa vision pour le moins Orwellienne. Dans une certaine mesure, s’entend.

Certains partenariats semblent couler de source dès le lancement d’un projet. Il était évident qu’Alex Proyas allait devoir flatter la communauté Metal dans le sens des poils avec son The Crow, narrant les aventures nocturnes d’Eric Draven. Misant sur le gothique en vogue à l’époque, développant une iconographie passée à la postérité, Proyas filme avec brio les agissements du justicier revenu d’entre les morts, tel un Lazare moderne avec un walkman vissé sur les oreilles. Mais pour écouter quoi ? MACHINES OF LOVING GRACE, STONE TEMPLE PILOTS, NINE INCH NAILS, RAGE AGAINST THE MACHINE, HELMET, ROLLINS BAND et PANTERA, la crème de la crème de l’époque, entre Alternatif cru et Industriel dru. La musique et les images font corps dans ce métrage aux allures de clip géant, les costumes se mettant au diapason des passions en piochant dans les coffres de la Hammer, dans les loges des vidéos de Metal, et la culture Pop US des années 80. Mais derrière cette débauche de noirceur, ce maquillage entre Black Metal naissant et The Rocky Horror Picture Show, se cache une œuvre intime à bien des égards. Loin du blockbuster habituel, The Crow révèle la souffrance de son créateur, James O'Barr, qui avait créé le personnage d’Eric Draven pour supporter la perte de sa petite amie, morte dans un accident de voiture causé par un conducteur ivre. L’autre élément dramatique, connu de tous, a été la mort accidentelle de l’acteur Brandon Lee, sur le plateau, dans des circonstances troubles de pistolet chargé à balles réelles. Depuis, le film bénéficie d’une aura très spéciale, l’œuvre initiale ou dérivée s’étant construite sur la mort de deux personnes. Difficile de ne pas y penser en voyant ces images magnifiques, et de ne pas faire de The Crow un film emblématique pour sa génération.

Certains partenariats semblent couler de source dès le lancement d’un projet. Il était évident qu’Alex Proyas allait devoir flatter la communauté Metal dans le sens des poils avec son The Crow, narrant les aventures nocturnes d’Eric Draven. Misant sur le gothique en vogue à l’époque, développant une iconographie passée à la postérité, Proyas filme avec brio les agissements du justicier revenu d’entre les morts, tel un Lazare moderne avec un walkman vissé sur les oreilles. Mais pour écouter quoi ? MACHINES OF LOVING GRACE, STONE TEMPLE PILOTS, NINE INCH NAILS, RAGE AGAINST THE MACHINE, HELMET, ROLLINS BAND et PANTERA, la crème de la crème de l’époque, entre Alternatif cru et Industriel dru. La musique et les images font corps dans ce métrage aux allures de clip géant, les costumes se mettant au diapason des passions en piochant dans les coffres de la Hammer, dans les loges des vidéos de Metal, et la culture Pop US des années 80. Mais derrière cette débauche de noirceur, ce maquillage entre Black Metal naissant et The Rocky Horror Picture Show, se cache une œuvre intime à bien des égards. Loin du blockbuster habituel, The Crow révèle la souffrance de son créateur, James O'Barr, qui avait créé le personnage d’Eric Draven pour supporter la perte de sa petite amie, morte dans un accident de voiture causé par un conducteur ivre. L’autre élément dramatique, connu de tous, a été la mort accidentelle de l’acteur Brandon Lee, sur le plateau, dans des circonstances troubles de pistolet chargé à balles réelles. Depuis, le film bénéficie d’une aura très spéciale, l’œuvre initiale ou dérivée s’étant construite sur la mort de deux personnes. Difficile de ne pas y penser en voyant ces images magnifiques, et de ne pas faire de The Crow un film emblématique pour sa génération.

Strange Days garde une partie de cette ambiance pour développer un univers dystopique bien avant l’heure. Signé par la virtuose Kathryn Bigelow sur un scénario de James Cameron, Strange Days profite d’un casting quatre étoiles pour broder autour du thème de l’écroulement de la civilisation, avec en toile de fond une guerre faisant rage entre la population afro-américaine de Los Angeles et les forces de police. Ancien flic, Lenny Nero (Ralph Fiennes) s’est reconverti dans le deal, et négocie des CD procurant des sensations très réelles à ses consommateurs. Novateur pour l’époque, et assez culotté au jugé de l’année à laquelle se déroule l’action (1999, soit cinq ans après le tournage, c’est assez peu pour qu’une mégapole s’écroule sur elle-même), Strange Days déroule un décor futuriste surgonflé de néons, d’annonces publicitaires, mais en profite pour brosser une critique au vitriol du LAPD, police jugée parmi l’une des plus racistes des Etats-Unis. Outre Fiennes, Kathryn Bigelow enrôle Angela Bassett, Juliette Lewis, Tom Sizemore, Vincent D'Onofrio dans cette histoire en forme de course poursuite, très ancrée dans une époque où l’informatique commençait à prendre une part plus importante de la vie des citoyens. Et quel style musical plus adapté que le Heavy Metal pour rythmer les aventures borderline de Lenny Nero ? SKUNK ANANSIE, MARILYN MANSON, TESTAMENT et les LORDS OF ACID se disputent la place avec le classique éponyme des DOORS, et la prestation tout à fait honnête de Juliette Lewis (dont la carrière musicale vaut d’être suivie de près), pour que Strange Days bénéficie d’une ambiance surchauffée, en adéquation avec ses scènes d’action musclées. Le film a évidemment vieilli, mais reste recommandable, ne serait-ce que comme illustration du talent de Kathryn Bigelow, déjà responsable du carton surf Point Break, et du culte Near Dark.

Strange Days garde une partie de cette ambiance pour développer un univers dystopique bien avant l’heure. Signé par la virtuose Kathryn Bigelow sur un scénario de James Cameron, Strange Days profite d’un casting quatre étoiles pour broder autour du thème de l’écroulement de la civilisation, avec en toile de fond une guerre faisant rage entre la population afro-américaine de Los Angeles et les forces de police. Ancien flic, Lenny Nero (Ralph Fiennes) s’est reconverti dans le deal, et négocie des CD procurant des sensations très réelles à ses consommateurs. Novateur pour l’époque, et assez culotté au jugé de l’année à laquelle se déroule l’action (1999, soit cinq ans après le tournage, c’est assez peu pour qu’une mégapole s’écroule sur elle-même), Strange Days déroule un décor futuriste surgonflé de néons, d’annonces publicitaires, mais en profite pour brosser une critique au vitriol du LAPD, police jugée parmi l’une des plus racistes des Etats-Unis. Outre Fiennes, Kathryn Bigelow enrôle Angela Bassett, Juliette Lewis, Tom Sizemore, Vincent D'Onofrio dans cette histoire en forme de course poursuite, très ancrée dans une époque où l’informatique commençait à prendre une part plus importante de la vie des citoyens. Et quel style musical plus adapté que le Heavy Metal pour rythmer les aventures borderline de Lenny Nero ? SKUNK ANANSIE, MARILYN MANSON, TESTAMENT et les LORDS OF ACID se disputent la place avec le classique éponyme des DOORS, et la prestation tout à fait honnête de Juliette Lewis (dont la carrière musicale vaut d’être suivie de près), pour que Strange Days bénéficie d’une ambiance surchauffée, en adéquation avec ses scènes d’action musclées. Le film a évidemment vieilli, mais reste recommandable, ne serait-ce que comme illustration du talent de Kathryn Bigelow, déjà responsable du carton surf Point Break, et du culte Near Dark.

Beaucoup plus calme et réaliste, Empire Records se concentre sur l’un des pôles d’attraction majeurs des années 90 : le disquaire. Nous avons tous des souvenirs de CD et vinyle écoutés religieusement au casque pendant des heures avant de devoir faire un choix douloureux, et le réalisateur Allan Moyle le sait bien. C’est ainsi qu’il nous propose de suivre pendant vingt-quatre heures la vie de divers employés et clients d’une enseigne, qui visiblement n’a pas échappé à la hype d’époque. Vêtements colorés, coiffures à l’avenant, attitude léchées et dialogues soupesés. Rien ne dépasse de ce métrage, qu’il ne faudrait pas non plus estimer trop stérile. On y retrouve les figures féminines emblématiques des nineties, avec l’incontournable Liv Tyler, mais aussi les adorables Robin Tunney, Renée Zellweger, et Debi Mazar. Jouant sur le passage difficile à l’âge adulte, Allan Moyle nous propose du proto-Richard Linklater, et roule sur les tubes radio. La fréquence d’Empire Records n’est pas vraiment spécialisée Funky, mais n’est évidemment pas totalement Metal. On pioche un peu de tout, du SUICIDAL TENDENCIES, du GWAR, les ADOLESCENTS parmi un tracklisting entre college radios et Indie Rock branché. THE THE, THE CRANBERRIES, THROWING MUSES, DISHWALLA, mais aussi AC/DC. Ceci étant posé, ce film se regarde avec un plaisir un peu coupable, nous présentant des amours adolescentes confrontées à la loi du marché du travail, et au capitalisme américain galopant. Entre la jolie muse prête à se donner corps et âme à sa star préférée, quelques glandeurs qui passent leur temps à deviser au lieu de ranger, et un concert final assez bien troussé, cette œuvre mineure à sa place dans le clan fermé des films musicaux valables, malgré quelques facilités, et une tendance à se vouloir plus philosophique qu’il n’est vraiment.

Beaucoup plus calme et réaliste, Empire Records se concentre sur l’un des pôles d’attraction majeurs des années 90 : le disquaire. Nous avons tous des souvenirs de CD et vinyle écoutés religieusement au casque pendant des heures avant de devoir faire un choix douloureux, et le réalisateur Allan Moyle le sait bien. C’est ainsi qu’il nous propose de suivre pendant vingt-quatre heures la vie de divers employés et clients d’une enseigne, qui visiblement n’a pas échappé à la hype d’époque. Vêtements colorés, coiffures à l’avenant, attitude léchées et dialogues soupesés. Rien ne dépasse de ce métrage, qu’il ne faudrait pas non plus estimer trop stérile. On y retrouve les figures féminines emblématiques des nineties, avec l’incontournable Liv Tyler, mais aussi les adorables Robin Tunney, Renée Zellweger, et Debi Mazar. Jouant sur le passage difficile à l’âge adulte, Allan Moyle nous propose du proto-Richard Linklater, et roule sur les tubes radio. La fréquence d’Empire Records n’est pas vraiment spécialisée Funky, mais n’est évidemment pas totalement Metal. On pioche un peu de tout, du SUICIDAL TENDENCIES, du GWAR, les ADOLESCENTS parmi un tracklisting entre college radios et Indie Rock branché. THE THE, THE CRANBERRIES, THROWING MUSES, DISHWALLA, mais aussi AC/DC. Ceci étant posé, ce film se regarde avec un plaisir un peu coupable, nous présentant des amours adolescentes confrontées à la loi du marché du travail, et au capitalisme américain galopant. Entre la jolie muse prête à se donner corps et âme à sa star préférée, quelques glandeurs qui passent leur temps à deviser au lieu de ranger, et un concert final assez bien troussé, cette œuvre mineure à sa place dans le clan fermé des films musicaux valables, malgré quelques facilités, et une tendance à se vouloir plus philosophique qu’il n’est vraiment.

1996, The Fan sort sur les écrans, et n’y reste guère longtemps. Il faut dire que cette histoire rebattue de star poursuivie par un stalker inquiétant n’a rien d’enthousiasmant, malgré la présence de Robert De Niro au générique. Tony Scott, habile faiseur à la filmographie déjà bien pleine (Top Gun, Le Flic de Beverley Hills 2, Le Dernier Samaritain, True Romance) se fourvoie dans un classicisme outrancier, et oblige De Niro à surjouer, alors même que sa prestation monstrueuse dans la peau de Maximilian "Max" Cady du Cape Fear de Scorsese est encore fraiche dans les mémoires. Wesley Snipes, star musclé de nineties gonflées donne ce qu’il a dans le ventre pour rendre son personnage crédible (les scènes de jeu ont été supervisées par des professionnels du base-ball), mais las, la mayonnaise amère ne prend pas, et on quitte la salle la tête vide, pas vraiment certain d’avoir vu quelque chose de notable. La B.O heureusement nous gâte un peu plus, avec l’omniprésence de NINE INCH NAILS, secondé par CORROSION OF CONFORMITY, entre autres joyeusetés. Depuis, le métrage a été légèrement réévalué, mais il n’en reste pas moins un temps mort dans la carrière de Scott.

1996, The Fan sort sur les écrans, et n’y reste guère longtemps. Il faut dire que cette histoire rebattue de star poursuivie par un stalker inquiétant n’a rien d’enthousiasmant, malgré la présence de Robert De Niro au générique. Tony Scott, habile faiseur à la filmographie déjà bien pleine (Top Gun, Le Flic de Beverley Hills 2, Le Dernier Samaritain, True Romance) se fourvoie dans un classicisme outrancier, et oblige De Niro à surjouer, alors même que sa prestation monstrueuse dans la peau de Maximilian "Max" Cady du Cape Fear de Scorsese est encore fraiche dans les mémoires. Wesley Snipes, star musclé de nineties gonflées donne ce qu’il a dans le ventre pour rendre son personnage crédible (les scènes de jeu ont été supervisées par des professionnels du base-ball), mais las, la mayonnaise amère ne prend pas, et on quitte la salle la tête vide, pas vraiment certain d’avoir vu quelque chose de notable. La B.O heureusement nous gâte un peu plus, avec l’omniprésence de NINE INCH NAILS, secondé par CORROSION OF CONFORMITY, entre autres joyeusetés. Depuis, le métrage a été légèrement réévalué, mais il n’en reste pas moins un temps mort dans la carrière de Scott.

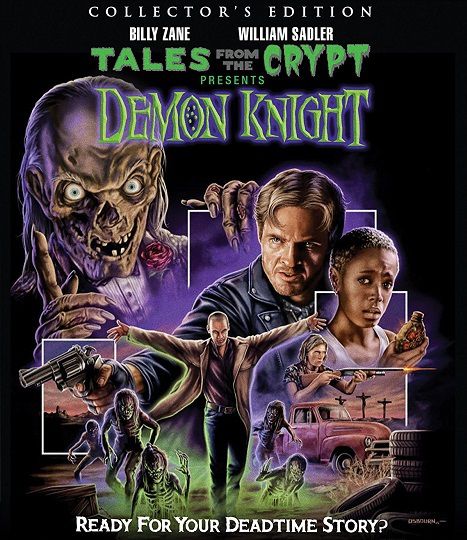

Plus plaisant est le double cas de Tales from the Crypt: Demon Knight/Bordello of Blood, de la fameuse franchise du même nom. Notre gardien de crypte préféré nous ouvre les portes d’un enfer décidément bien séduisant, entre comics et macabre joyeux. Si les deux films sont de qualité inégale (Demon Knight est décidément le plus jouissif des deux), les sons qu’ils proposent ont de quoi allécher les amateurs de décibels. ANTHRAX, FREE, THIN LIZZY, HUMBLE PIE pour les vampires, mais FILTER, ROLLINS BAND, PANTERA, MINISTRY, MACHINE HEAD et MEGADETH pour notre cavalier de minuit, une sacrée playlist et surtout, la présence du classique « Cemetery Gates » de PANTERA qui prend ici une autre dimension, totalement diabolique. Votre serviteur avoue un gros faible pour les aventures de Billy Zane, « Le Collectionneur », qui traque sans relâche un pauvre homme en cavale. Tournés à la façon d’un clip géant pour conserver l’aura des Contes de la Crypte intacte, ces deux volumes proposent de l’horreur light, une nudité très à propos, et des séquences indéniablement rythmées. A vous de voir si les démons sont plus attirants que les vampires, ces dernières se montrant sous un jour excessivement flatteur.

Plus plaisant est le double cas de Tales from the Crypt: Demon Knight/Bordello of Blood, de la fameuse franchise du même nom. Notre gardien de crypte préféré nous ouvre les portes d’un enfer décidément bien séduisant, entre comics et macabre joyeux. Si les deux films sont de qualité inégale (Demon Knight est décidément le plus jouissif des deux), les sons qu’ils proposent ont de quoi allécher les amateurs de décibels. ANTHRAX, FREE, THIN LIZZY, HUMBLE PIE pour les vampires, mais FILTER, ROLLINS BAND, PANTERA, MINISTRY, MACHINE HEAD et MEGADETH pour notre cavalier de minuit, une sacrée playlist et surtout, la présence du classique « Cemetery Gates » de PANTERA qui prend ici une autre dimension, totalement diabolique. Votre serviteur avoue un gros faible pour les aventures de Billy Zane, « Le Collectionneur », qui traque sans relâche un pauvre homme en cavale. Tournés à la façon d’un clip géant pour conserver l’aura des Contes de la Crypte intacte, ces deux volumes proposent de l’horreur light, une nudité très à propos, et des séquences indéniablement rythmées. A vous de voir si les démons sont plus attirants que les vampires, ces dernières se montrant sous un jour excessivement flatteur.

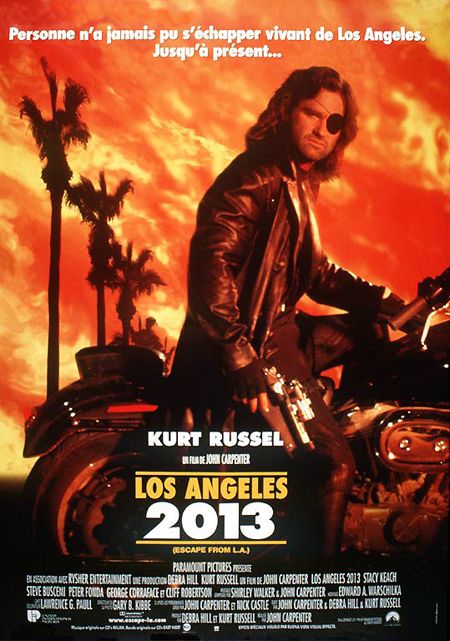

Les années 90 n’ont pas été tendres avec tout le monde, des musiciens aux réalisateurs. Certains, jouissant pourtant d’une aura immaculée ont manqué quelques marches, et notre bon vieux John Carpenter n’a pas échappé à la règle. Les Aventures de l’Homme Invisible a fait sonner la cloche et donné l’alerte, avec sa relecture un peu trop sage du mythe (et un Chevy Chase alors en bout de course niveau popularité), et si In The Mouth of Madness a légèrement rassuré la population, la décennie de notre cher Johnny a été marquée par de simples réadaptations, de ses propres histoires qui plus est. Sa nouvelle version du Village des Damnés était certes honorable, mais ce sont les nouvelles turpitudes de Snake Plissken qui ont définitivement plombé la ligne. Il n’y avait nul besoin de prolonger le plaisir ressenti à la découverte de New-York 1997, et pourtant, Kurt Russell reprend du service pour une suite qui a tout du fan service en pilote automatique. Le nihilisme d’hier a été remplacé par une pseudo rébellion pas vraiment crédible, et si l’original nous plongeait dans les artères de la grosse pomme, son petit frère préfère le soleil de la Californie, ce qui n’est jamais bon signe. Produit de son temps, Los Angeles 2013 modernise un peu l’action, s’ancre dans son époque avec quelques astuces de production un peu trop grosses, et laisse ce pauvre Snake se débattre non seulement avec ses ennemis, mais aussi avec un scénario qui tient sur une page. Carpenter joue la montre, et filme sans entrain ce décalque peu inspiré, et confie la bande-originale aux artistes en vue. Le simple fait d’intégrer un morceau des ignobles SUGAR RAY suffit à envisager les proportions du naufrage, à peine évité par la présence de TOOL, STABBING WESTWARD, GRAVITY KILLS et WHITE ZOMBIE. De l’électronique, du gros son, des tubes à la mode, pour un passage à vide qui n’a pas laissé de traces impérissables dans la mémoire des fans du bonhomme.

Les années 90 n’ont pas été tendres avec tout le monde, des musiciens aux réalisateurs. Certains, jouissant pourtant d’une aura immaculée ont manqué quelques marches, et notre bon vieux John Carpenter n’a pas échappé à la règle. Les Aventures de l’Homme Invisible a fait sonner la cloche et donné l’alerte, avec sa relecture un peu trop sage du mythe (et un Chevy Chase alors en bout de course niveau popularité), et si In The Mouth of Madness a légèrement rassuré la population, la décennie de notre cher Johnny a été marquée par de simples réadaptations, de ses propres histoires qui plus est. Sa nouvelle version du Village des Damnés était certes honorable, mais ce sont les nouvelles turpitudes de Snake Plissken qui ont définitivement plombé la ligne. Il n’y avait nul besoin de prolonger le plaisir ressenti à la découverte de New-York 1997, et pourtant, Kurt Russell reprend du service pour une suite qui a tout du fan service en pilote automatique. Le nihilisme d’hier a été remplacé par une pseudo rébellion pas vraiment crédible, et si l’original nous plongeait dans les artères de la grosse pomme, son petit frère préfère le soleil de la Californie, ce qui n’est jamais bon signe. Produit de son temps, Los Angeles 2013 modernise un peu l’action, s’ancre dans son époque avec quelques astuces de production un peu trop grosses, et laisse ce pauvre Snake se débattre non seulement avec ses ennemis, mais aussi avec un scénario qui tient sur une page. Carpenter joue la montre, et filme sans entrain ce décalque peu inspiré, et confie la bande-originale aux artistes en vue. Le simple fait d’intégrer un morceau des ignobles SUGAR RAY suffit à envisager les proportions du naufrage, à peine évité par la présence de TOOL, STABBING WESTWARD, GRAVITY KILLS et WHITE ZOMBIE. De l’électronique, du gros son, des tubes à la mode, pour un passage à vide qui n’a pas laissé de traces impérissables dans la mémoire des fans du bonhomme.

Si vous n’aimez pas la daube, il y a fort à parier que vous êtes passé à côté d’une des catastrophes les plus emblématiques des années 90. Lorsque la nouvelle de l’adaptation du comics Spawn s’est ébruitée, tous les adorateurs de la secte d’Al Simmons ont commencé à trembler, l’époque n’étant pas aux réussites en termes de transposition. Mais ces mêmes disciples étaient encore à cent lieues de s’imaginer l’ampleur du désastre qui a souillé les écrans en 1997. Tâcheron sans âme, Mark A.Z. Dippé se retrouve aux commandes d’un des projets les plus casse-gueule du moment, et s’acquitte de sa mission avec une application…douteuse. Malgré la présence de Martin Sheen, Spawn est l’un des plus mauvais comics gravé sur pellicule, et se traîne le long de répliques foireuses et d’effets spéciaux pas toujours très valides. Difficile de faire le tri dans ce tas de mauvaises idées, empilées comme un stock de bonbons après Halloween, entre la mise en scène à la truelle et les acteurs en roue libre, sans encadrement, salissant ainsi l’image du soldat du démon à jamais. Alors que la mode n’était pas encore aux superhéros tous azimuts, Spawn se propose comme mètre étalon de la laideur et de la vacuité, se reposant entièrement sur le charisme de son personnage central, et sur l’efficacité d’une B.O ingénieuse. Avec son mariage ad hoc de phénomènes Rock et de sensations électroniques, Spawn nous offre de petites merveilles de crossover, et scelle des partenariats improbables. ORBITAL & Kirk Hammett, MARILYN MANSON & SNEAKER PIMPS, THE CRYSTAL METHOD & FILTER, KORN & THE DUST BROTHERS, Henry Rollins & GOLDIE, PRODIGY & Tom Morello, METALLICA & DJ SPOOKY, le résultat est évidemment aléatoire, mais plutôt jouissif. En tout cas, bien plus que cette incongruité filmique qui n’a pas vraiment été réhabilitée depuis. A juste titre.

Si vous n’aimez pas la daube, il y a fort à parier que vous êtes passé à côté d’une des catastrophes les plus emblématiques des années 90. Lorsque la nouvelle de l’adaptation du comics Spawn s’est ébruitée, tous les adorateurs de la secte d’Al Simmons ont commencé à trembler, l’époque n’étant pas aux réussites en termes de transposition. Mais ces mêmes disciples étaient encore à cent lieues de s’imaginer l’ampleur du désastre qui a souillé les écrans en 1997. Tâcheron sans âme, Mark A.Z. Dippé se retrouve aux commandes d’un des projets les plus casse-gueule du moment, et s’acquitte de sa mission avec une application…douteuse. Malgré la présence de Martin Sheen, Spawn est l’un des plus mauvais comics gravé sur pellicule, et se traîne le long de répliques foireuses et d’effets spéciaux pas toujours très valides. Difficile de faire le tri dans ce tas de mauvaises idées, empilées comme un stock de bonbons après Halloween, entre la mise en scène à la truelle et les acteurs en roue libre, sans encadrement, salissant ainsi l’image du soldat du démon à jamais. Alors que la mode n’était pas encore aux superhéros tous azimuts, Spawn se propose comme mètre étalon de la laideur et de la vacuité, se reposant entièrement sur le charisme de son personnage central, et sur l’efficacité d’une B.O ingénieuse. Avec son mariage ad hoc de phénomènes Rock et de sensations électroniques, Spawn nous offre de petites merveilles de crossover, et scelle des partenariats improbables. ORBITAL & Kirk Hammett, MARILYN MANSON & SNEAKER PIMPS, THE CRYSTAL METHOD & FILTER, KORN & THE DUST BROTHERS, Henry Rollins & GOLDIE, PRODIGY & Tom Morello, METALLICA & DJ SPOOKY, le résultat est évidemment aléatoire, mais plutôt jouissif. En tout cas, bien plus que cette incongruité filmique qui n’a pas vraiment été réhabilitée depuis. A juste titre.

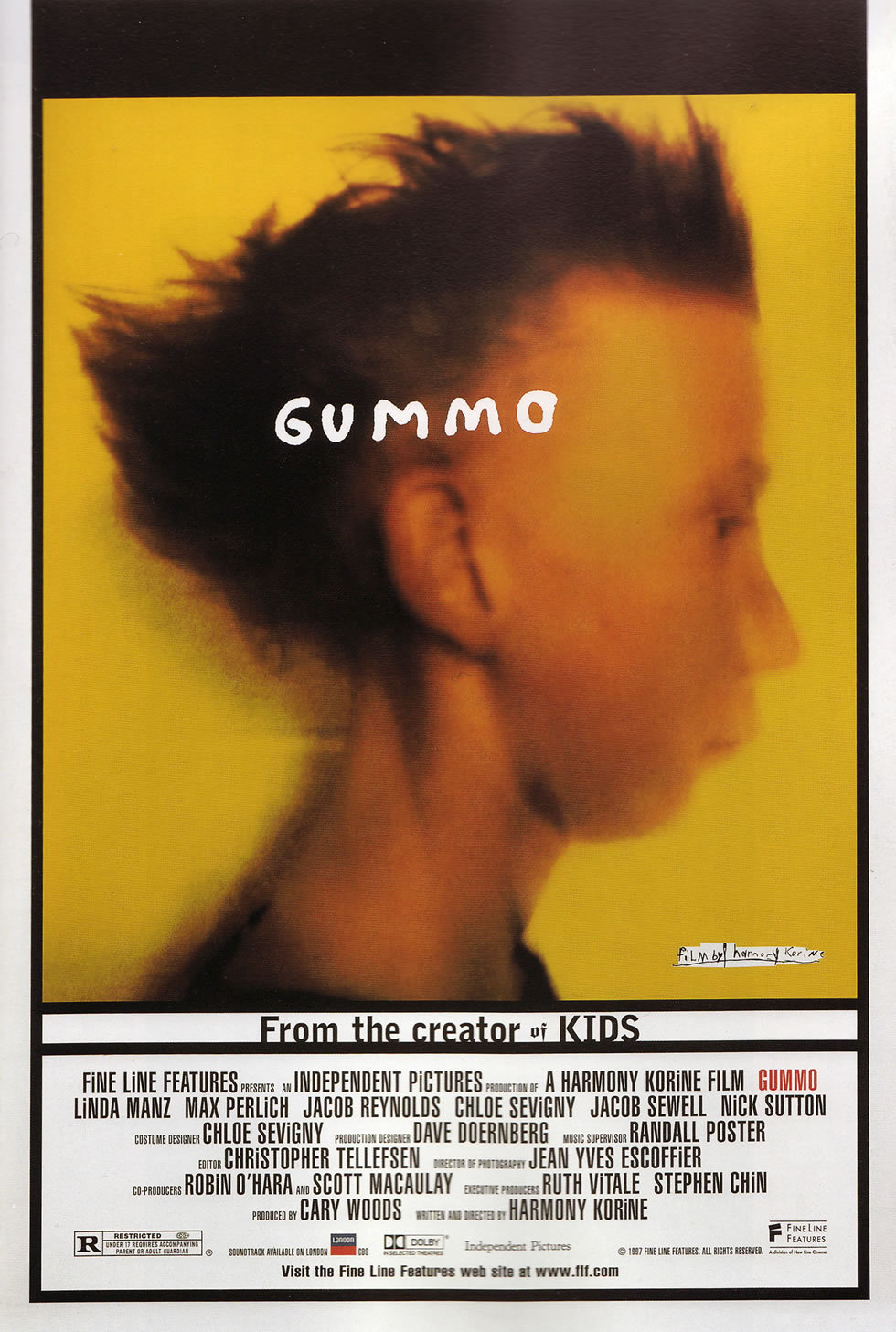

A l’autre bout du spectre cinématographique, les indépendants. Travaillant la plupart du temps avec des budgets ridicules, mais en toute liberté créative, ces animateurs de l’underground ont accouché d’œuvres étranges, biscornues, parfois passées à la postérité, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Gummo est sans doute l’exemple le plus parlant de film ancré dans la culture américaine, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Mis en scène par le quasi inconnu Harmony Korine, Gummo n’est pas un film à proprement parler, en termes de scénario et de mise en scène. Il dépeint le quotidien d’une faune pour le moins bizarre, qui déambule dans les rues d’une ville après une tempête. Auteur du sulfureux Kids de Larry Clark, Korine fait ses débuts derrière la caméra en la laissant se faire hypnotiser par des personnages sortis d’un asile de fous, dont la vie est marquée par un ennui profond et un nihilisme crasse. A la manière d’un documentaire sur le quart monde américain, Gummo est erratique, conditionné par sa propre sueur, visuellement très laid, mais étrangement fascinant, comme si ces jeunes adultes et enfants frappaient sur l’écran pour réclamer une existence légitime. Plusieurs scènes sont passées à la postérité, la plus connue étant celle montrant le jeune Solomon manger des pâtes à la sauce tomate dans son bain, moment très représentatif du vide artistique d’un film qui s’adresse à la frange la plus expérimentale des spectateurs potentiels. Souvent cité dans diverses listes, comme étant l’un des films les plus dégoutants, traumatiques, improbables et indéfinissables, Gummo en rajoute une couche (de saleté) et confronte MYSTIFIER, BATHORY, BURZUM et SLEEP à MADONNA, ROY ORBISON, Buddy HOLLY ou Johann Sebastian BACH. Cette bande-originale contradictoire est à l’image de ceux et celles qu’elle décrit, nous plongeant dans un univers glauque, aux cheveux gras, aux sourcils rasés et à la sexualité repoussante. Donc indispensable.

A l’autre bout du spectre cinématographique, les indépendants. Travaillant la plupart du temps avec des budgets ridicules, mais en toute liberté créative, ces animateurs de l’underground ont accouché d’œuvres étranges, biscornues, parfois passées à la postérité, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Gummo est sans doute l’exemple le plus parlant de film ancré dans la culture américaine, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Mis en scène par le quasi inconnu Harmony Korine, Gummo n’est pas un film à proprement parler, en termes de scénario et de mise en scène. Il dépeint le quotidien d’une faune pour le moins bizarre, qui déambule dans les rues d’une ville après une tempête. Auteur du sulfureux Kids de Larry Clark, Korine fait ses débuts derrière la caméra en la laissant se faire hypnotiser par des personnages sortis d’un asile de fous, dont la vie est marquée par un ennui profond et un nihilisme crasse. A la manière d’un documentaire sur le quart monde américain, Gummo est erratique, conditionné par sa propre sueur, visuellement très laid, mais étrangement fascinant, comme si ces jeunes adultes et enfants frappaient sur l’écran pour réclamer une existence légitime. Plusieurs scènes sont passées à la postérité, la plus connue étant celle montrant le jeune Solomon manger des pâtes à la sauce tomate dans son bain, moment très représentatif du vide artistique d’un film qui s’adresse à la frange la plus expérimentale des spectateurs potentiels. Souvent cité dans diverses listes, comme étant l’un des films les plus dégoutants, traumatiques, improbables et indéfinissables, Gummo en rajoute une couche (de saleté) et confronte MYSTIFIER, BATHORY, BURZUM et SLEEP à MADONNA, ROY ORBISON, Buddy HOLLY ou Johann Sebastian BACH. Cette bande-originale contradictoire est à l’image de ceux et celles qu’elle décrit, nous plongeant dans un univers glauque, aux cheveux gras, aux sourcils rasés et à la sexualité repoussante. Donc indispensable.

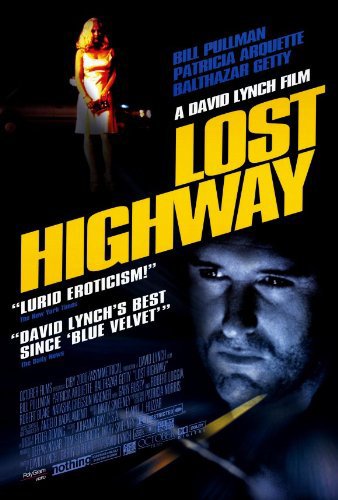

Pour rester dans le bizarre tout en regagnant un minimum de zone de confort, replongeons-nous dans le chef d’œuvre absolu de David Lynch, Lost Highway. Lynch, le chantre des désaxés, des penseurs non binaires, des incongruités physiques et du dérangement mental est déjà en 1997 le réalisateur culte qu’il a toujours été. Si son Elephant Man l’a rapproché d’un classicisme qui ne lui était guère coutumier, si Dune s’est planté dans les grandes largeurs (et il faudra attendre un bon bout de temps avant que le bouquin de Herbert bénéficie d’un traitement adapté, et sans TOTO cette fois-ci), Blue Velvet, Sailor et Lula, Twin Peaks et bien sur Eraserhead ont contribué à faire de lui un artiste abscons, au propos hermétique et aux capacités indéniables. L’homme n’aime rien tant que dérouter son public, mais l’apogée de cette philosophie est atteinte par Lost Highway, qui n’a certainement pas été baptisé au hasard. Fred Madison, un saxophoniste, est accusé d’avoir tué sa femme Renée dans des circonstances mystérieuses. Dans le couloir de la mort, il se transforme inexplicablement en un jeune homme nommé Pete Dayton, menant une vie complètement différente. Quand Pete est libéré, ses chemins et ceux de Fred commencent à se croiser dans un réseau d’intrigues surréalistes et suspensives, orchestrés par un truand louche nommé Dick Laurent. Avec un tel postulat, impossible de tourner autre chose qu’un OVNI cinématographique, qui intervertit et change ses personnages comme bon lui semble. Archétype du film indéchiffrable et assuré d’un statut culte auprès des admirateurs de Lynch, Lost Highway parvient quand même à rester lisible, et surtout, incroyablement dense et dramatique. Le plaisir de retrouver Bill Pullman, Patricia Arquette, Henry Rollins, Gary Busey et Robert Blake est amplifié par une utilisation de la musique exceptionnelle, le soundtrack distillant les ambiances et serrant les mains de David BOWIE, Trent REZNOR, THIS MORTAL COIL, MARILYN MANSON et les allemands émergents de RAMMSTEIN, dont la carrière fut méchamment boostée par cette inclusion. Lost Highway reste l’un des hauts-faits de David Lynch, qui s’est alors senti pousser des ailes de démons. Mulholland Drive, Inland Empire, et bien sur Twin Peaks: The Return ont achevé de le consacrer cinéaste insaisissable de sa génération, titre totalement mérité. Il suffit pour s’en convaincre de regarder l’épisode 8 de la suite de Twin Peaks, en réalisant que finalement, Eraserhead était franchement mainstream.

Pour rester dans le bizarre tout en regagnant un minimum de zone de confort, replongeons-nous dans le chef d’œuvre absolu de David Lynch, Lost Highway. Lynch, le chantre des désaxés, des penseurs non binaires, des incongruités physiques et du dérangement mental est déjà en 1997 le réalisateur culte qu’il a toujours été. Si son Elephant Man l’a rapproché d’un classicisme qui ne lui était guère coutumier, si Dune s’est planté dans les grandes largeurs (et il faudra attendre un bon bout de temps avant que le bouquin de Herbert bénéficie d’un traitement adapté, et sans TOTO cette fois-ci), Blue Velvet, Sailor et Lula, Twin Peaks et bien sur Eraserhead ont contribué à faire de lui un artiste abscons, au propos hermétique et aux capacités indéniables. L’homme n’aime rien tant que dérouter son public, mais l’apogée de cette philosophie est atteinte par Lost Highway, qui n’a certainement pas été baptisé au hasard. Fred Madison, un saxophoniste, est accusé d’avoir tué sa femme Renée dans des circonstances mystérieuses. Dans le couloir de la mort, il se transforme inexplicablement en un jeune homme nommé Pete Dayton, menant une vie complètement différente. Quand Pete est libéré, ses chemins et ceux de Fred commencent à se croiser dans un réseau d’intrigues surréalistes et suspensives, orchestrés par un truand louche nommé Dick Laurent. Avec un tel postulat, impossible de tourner autre chose qu’un OVNI cinématographique, qui intervertit et change ses personnages comme bon lui semble. Archétype du film indéchiffrable et assuré d’un statut culte auprès des admirateurs de Lynch, Lost Highway parvient quand même à rester lisible, et surtout, incroyablement dense et dramatique. Le plaisir de retrouver Bill Pullman, Patricia Arquette, Henry Rollins, Gary Busey et Robert Blake est amplifié par une utilisation de la musique exceptionnelle, le soundtrack distillant les ambiances et serrant les mains de David BOWIE, Trent REZNOR, THIS MORTAL COIL, MARILYN MANSON et les allemands émergents de RAMMSTEIN, dont la carrière fut méchamment boostée par cette inclusion. Lost Highway reste l’un des hauts-faits de David Lynch, qui s’est alors senti pousser des ailes de démons. Mulholland Drive, Inland Empire, et bien sur Twin Peaks: The Return ont achevé de le consacrer cinéaste insaisissable de sa génération, titre totalement mérité. Il suffit pour s’en convaincre de regarder l’épisode 8 de la suite de Twin Peaks, en réalisant que finalement, Eraserhead était franchement mainstream.

Plus proche de la réalité et moins susceptible de déclencher des céphalées sévères, l’autobiographie du trublion américain Howard Stern, Private Parts. Sur un scénario qu’il a lui-même signé, et avec lui-même dans son propre rôle, l’enfant prodige des ondes US nous embarque dans son propre délire, entre attaques au vitriol de l’Americain Way of Life, happenings, stars complètement barrées, et fêtes hollywoodiennes dégoulinant de stupre et d’alcool. Ce petit DJ sans envergure qui se contentait de passer des disques et de lire le bulletin météo est vite devenu l’incontrôlable clown de la radio, s’attirant régulièrement les foudres de la censure et la colère de ses patrons de NBC. Mais plus qu’une simple hagiographie simpliste carburant à l’autosatisfaction, Private Parts est une véritable ode à la liberté d’expression, alors qu’à notre époque le moindre petit dérapage peut entraîner un bannissement public. Si Stern s’est évidemment calmé par la suite, obtenant une légitimité artistique méritée, ce film permet de le retrouver dans ses œuvres, et accompagné d’une bande sonore à son image. DEEP PURPLE, ZZ TOP, CHEAP TRICK, AEROSMITH, OZZY, les RAMONES jouent des coudes pour trouver leur place parmi les classiques de Nat King Cole, des TEMPTATIONS et de Benny GOODMAN. Sacré coup de pied au cul, Private Parts est une paire de couilles fièrement affichée sous un jean trop serré, et un souvenir d’une époque lointaine ou les bienpensants ne dirigeaient pas encore les médias par la peur d’un embargo sur le mauvais goût. Daté, typé, mais explosif. Avec une apparition du regretté Tiny Tim, décédé avant la sortie du film, et à enchaîner évidemment avec un best-of filmé du bonhomme. Savoureux.

Plus proche de la réalité et moins susceptible de déclencher des céphalées sévères, l’autobiographie du trublion américain Howard Stern, Private Parts. Sur un scénario qu’il a lui-même signé, et avec lui-même dans son propre rôle, l’enfant prodige des ondes US nous embarque dans son propre délire, entre attaques au vitriol de l’Americain Way of Life, happenings, stars complètement barrées, et fêtes hollywoodiennes dégoulinant de stupre et d’alcool. Ce petit DJ sans envergure qui se contentait de passer des disques et de lire le bulletin météo est vite devenu l’incontrôlable clown de la radio, s’attirant régulièrement les foudres de la censure et la colère de ses patrons de NBC. Mais plus qu’une simple hagiographie simpliste carburant à l’autosatisfaction, Private Parts est une véritable ode à la liberté d’expression, alors qu’à notre époque le moindre petit dérapage peut entraîner un bannissement public. Si Stern s’est évidemment calmé par la suite, obtenant une légitimité artistique méritée, ce film permet de le retrouver dans ses œuvres, et accompagné d’une bande sonore à son image. DEEP PURPLE, ZZ TOP, CHEAP TRICK, AEROSMITH, OZZY, les RAMONES jouent des coudes pour trouver leur place parmi les classiques de Nat King Cole, des TEMPTATIONS et de Benny GOODMAN. Sacré coup de pied au cul, Private Parts est une paire de couilles fièrement affichée sous un jean trop serré, et un souvenir d’une époque lointaine ou les bienpensants ne dirigeaient pas encore les médias par la peur d’un embargo sur le mauvais goût. Daté, typé, mais explosif. Avec une apparition du regretté Tiny Tim, décédé avant la sortie du film, et à enchaîner évidemment avec un best-of filmé du bonhomme. Savoureux.

On peut être un rockeur chevelu et aimer les poupées têtues. C’est la leçon donnée par la franchise Chucky, qui depuis les années 80 nous revend du « Bon Gars » comme s’il en pleuvait. Tout le monde connaît l’histoire de ce jouet possédé par l’esprit d’un tueur, dont les aventures ont été déclinées en plusieurs volumes, mais le plus intéressant pour nous date de 1998, lorsque ce brave Chucky trouve enfin l’amour. A la manière du phénoménal Re-Animator II - The Bride of Frankenstein, Bride of Chucky nous invite aux noces célébrées entre notre antihéros méchant comme une teigne et une belle poupée gothique incarnée par Jennifer Tilly. Brad Dourif reprend donc du service en tant que voix officielle du serial-toy, et si ce volet n’est pas le plus réussi de la franchise, il est certainement l’un des plus Metal. Pour mettre en scène ces pérégrinations mortelles, quoi de plus efficace qu’un bon gros riff de l’espace qui se crashe sur une rythmique de dégénérés ?

Alors autant poser l’archer et choper le médiator, et par la même occasion laisser les amplis aux stars de l’époque, les Rob ZOMBIE, STATIC-X, STABBING WESTWARD, COAL CHAMBER, MONSTER MAGNET, mais aussi aux anciens de JUDAS PRIEST, Bruce DICKINSON, ou SLAYER pour donner au film l’impulsion nécessaire et la bonne dose de distorsion. Du sang, de l’humour noir, du Néo-Metal et encore plein d’autres surprises, Bride of Chucky est certes un plaisir mineur, mais aussi un témoignage de son époque dominée par le Metal à tendance électronique, en vogue depuis la moitié de la décennie. Et comme Noël approche, n’hésitez pas.

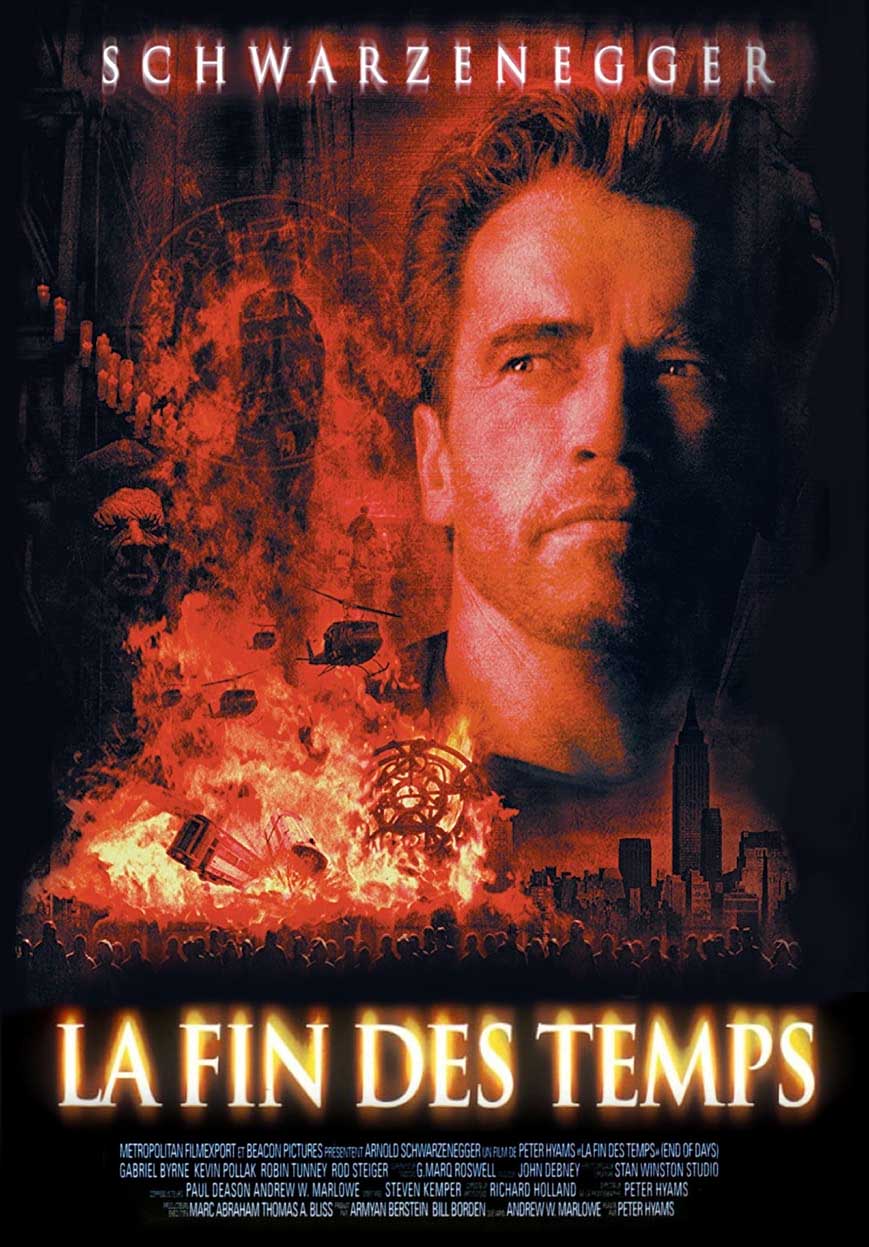

Redescendons d’un cran niveau qualité, pour aborder le très moyen La Fin des Temps, porté par un Arnold Schwarzenegger moyennement concerné par cette histoire d’apocalypse. Très en phase avec son temps, miné par l’approche du nouveau siècle et des prétendus catastrophes annoncées, La Fin des Temps aimerait nous faire croire à ce retour de Satan sur terre pour se trouver une épouse, dans un New-York évidemment ténébreux et crade. Mais avec le pitch suivant :

Redescendons d’un cran niveau qualité, pour aborder le très moyen La Fin des Temps, porté par un Arnold Schwarzenegger moyennement concerné par cette histoire d’apocalypse. Très en phase avec son temps, miné par l’approche du nouveau siècle et des prétendus catastrophes annoncées, La Fin des Temps aimerait nous faire croire à ce retour de Satan sur terre pour se trouver une épouse, dans un New-York évidemment ténébreux et crade. Mais avec le pitch suivant :

Le 28 décembre 1999, les citoyens de New York se préparent pour le tournant du millénaire. Cependant, le diable décide de faire capoter la fête en débarquant en ville, possédant le corps d’un homme pour venir chercher sa fiancée, une femme de 20 ans nommée Christine York. Christine doit porter son engeance entre 23 h et minuit le soir du Nouvel An, pour déclencher l’apocalypse, et le seul espoir réside dans un ex-flic athée nommé Jericho Cane, qui ne croit plus en Dieu à cause du meurtre de sa femme et de sa fille.

Même avec un casting aux petits oignons et un Gabriel Byrne délicieux en diablotin du nouvel-an, La Fin des Temps ne fait guère illusion longtemps, et se traîne de dialogues insipides en scènes d’action déjà éventées. Même la mignonne Robin Tunney et l’impeccable Kevin Pollak ne peuvent pas faire grand-chose pour sauver le métrage d’un naufrage annoncé, et certainement l’un des points noirs de la carrière pourtant généreuse en navets de Schwarzenegger. Heureusement pour nous, une fois encore, la musique apporte un peu d’air frais dans cet univers marketing vicié. Rob ZOMBIE, LIMP BIZKIT et KORN lâchent les watts, mais ne compensent pas les faiblesses d’un scénario prévisible, et d’une mystique de supermarché. A voir, et à oublier rapidement.

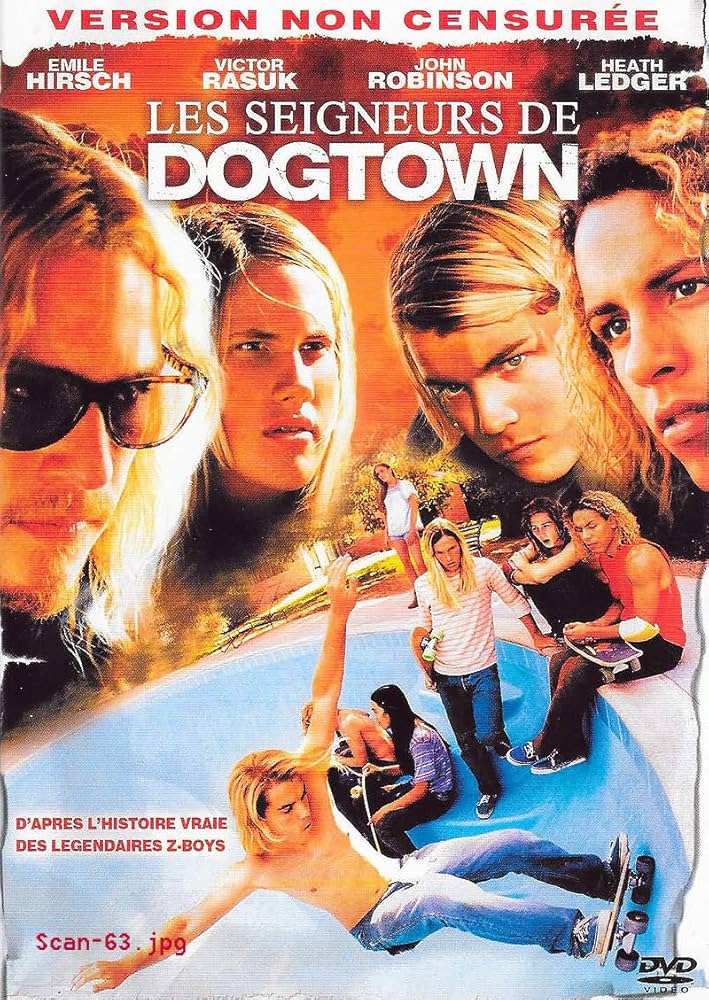

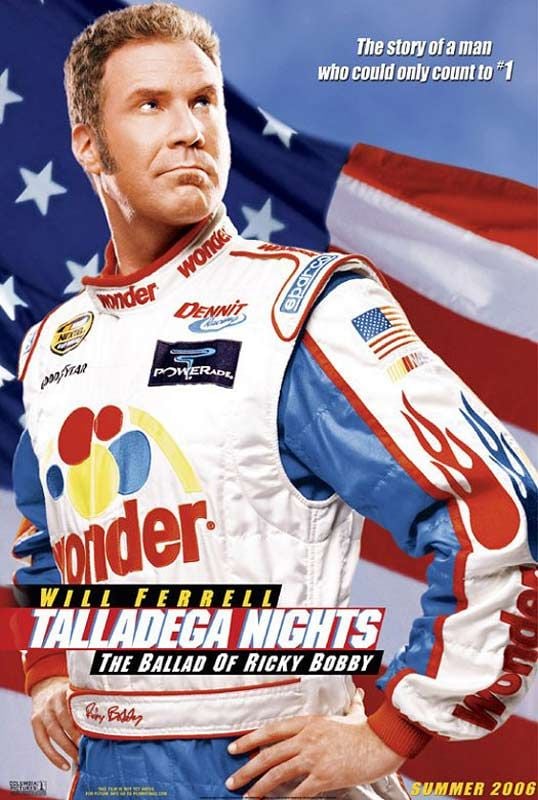

Beaucoup plus solide et académique, L'Enfer du dimanche transpose les jeux du cirque dans l’Amérique contemporaine. Film fleuve au casting impressionnant (Al Pacino, Dennis Quaid, Cameron Diaz, Matthew Modine, James Woods, Jamie Foxx), L'Enfer du dimanche est une nouvelle preuve du panache d’Oliver Stone lorsqu’il s’agit de raconter une histoire simple empreinte de violence et de bons sentiments. D’un pitch classique, Stone tire une fable longue de deux heures et quarante-deux minutes, utilisant la rédemption, défonçant l’opportunisme mercantile et la déification des sportifs pour mieux tirer à balles réelles sur la morale US. L’histoire de ce joueur abonné au banc des remplaçants ayant enfin sa chance est portée comme un tourbillon par le réalisateur, qui fait montre d’une maestria certaine pour sublimer les scènes de jeu. Dès lors, malgré sa longueur, le film captive, peut-être moins que d’autres films du fils maudit d’Hollywood, mais largement plus que bon nombre de blockbusters de l’époque. Loin du millénarisme, des histoires si insipides qu’on les croirait racontées par Vianney, ou du sensationnalisme gratuit de pellicules déjà périmées avant leur sortie, Stone compare les arènes romaines aux stades américains, et donne à ses acteurs un décorum de tragédie grecque dans lequel ils évoluent avec beaucoup d’énergie. Autre source de chaleur, Gary GLITTER, GODSMACK, P.O.D, METALLICA, KID ROCK, ou HOLE, qui trouvent leur place dans la narration en nous collant de bons plaquages. On pourrait dire que la B.O est majoritairement tournée vers des choses plus mainstream, mais la qualité du film et la présence de ces quelques représentants Metal suffisent à en faire une entrée valable pour ce dossier, dont L'Enfer du dimanche est l’un des meilleurs représentants.