Depeche Mode + Shellac + Bad Religion + Soul Glo

Shellac, Bad Religion, Depeche Mode, Soul Glo

Primavera, Barcelone (Espagne)

du 02/06/2023 au 20/06/2023

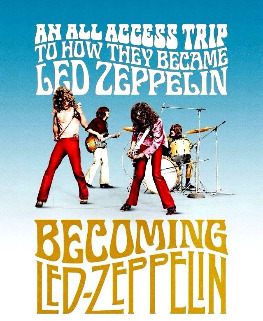

Le vieux lecteur de Metalnews se souvient peut-être que nous étions déjà allés il y a quatre ans à l'édition barcelonaise du Primavera Sound. C'était une autre époque. Certes c'est un festival généraliste unissant les bobos de tous les pays, mais d'une telle envergure que des fans d'extrême un peu ouverts sur le monde existant hors de la grotte peuvent y trouver leur compte sur une journée ou deux. La preuve encore cette année. À l'origine, c'est l'annonce de la tournée de Depeche Mode avec un arrêt aux deux éditions espagnoles du festival qui m'a convaincu d'aller les voir là-bas plutôt qu'aux dates françaises, d'autant qu'il y avait suffisamment d'autres groupes intéressants sur le même jour. J'ai à présent mes marques dans ce festival, bien plus confortable que d'autres (ça compte, à un certain âge) et a fortiori à Barcelone, où je n'avais pas eu l'occasion de revenir depuis la pandémie. On se souvient aussi que DM a tourné dans cette ville l'un de ses DVDs live.

Une fois le séjour et la réservation calés bien à l'avance, la programmation rajoutait New Order la veille ! Cependant, vu l'inflation qui avait déjà augmenté le budget de base trajet/logement/entrée de moitié prix au bas mot, j'ai préféré rester sur le plan de départ. Quelques jours avant, le planning était mis en ligne et, ô frustration supplémentaire, les Swans allaient jouer exactement en même temps que Depeche sur une autre scène ! Et de plus, leur temps de jeu serait nettement raccourci par rapport aux autres dates de la tournée. Ces modifications et conflits de programmation sont des aléas en partie à l'origine de ma vieille réticence envers les gros festivals : pour un budget supérieur, on ne voit généralement pas tellement plus de groupes qu'à un gros concert, sur une journée.

Mais nous y voilà ! Comme dans le Languedoc français, ce début juin est relativement frais et arrosé en Catalogne espagnole ce qui rendait le temps très agréable. L'ambiance politique s'est nettement détendue par rapport aux années d'avant le covid et la guerre en Ukraine, au point qu'on ne se rendrait pas compte que des élections avaient eu lieu la semaine précédente. Et on peut toujours prendre une bière à 2 € dans un bar branché du barri gotic pour peu qu'on s'écarte du circuit touristique.

Le festival se tient toujours sur le Parc du Forum, dans la banlieue est et sur le front de mer. Pendant qu'on arrivait parqués et dirigés comme des moutons depuis la bouche de métro, fouillés et bipés, on retrouvait cette odeur spéciale d'iode marin si peu courante en festival et qui contribue à l'identité du Primavera. Même si elle impose de faire des kilomètres d'une scène à une autre, la vastitude du site permet de respirer et de remarquer des éléments insolites comme cette ginguette Electro molle sur l'eau ou un confessionnal (?) oublié par Ghost la veille. En journée il y a de l'ombre, grâce aux panneaux solaires monumentaux. Enfin l'offre de casitas pour se nourrir, boire, acheter des reliques ou vidanger proprement est remarquablement fournie et répartie : vous trouverez toujours de la place quelque part sans trop faire la queue à la simple condition d'aller un peu plus loin. Et en plus, l'orga a l'intelligence de ne pas imposer de cashless. On paie comme on veut et il y a même quelques distributeurs dans l'enceinte – l'Espagne en général résiste mieux que le France sur ce front. On peut rigoler du côté très bien-pensant dans l'air du temps du Primavera Sound, mais chacun reconnaîtra que l'organisation est très solide.

J'étais arrivé assez tôt aussi pour voir SOUL GLO, formation montante malgré un petit scandale vite expédié comme il fallait. Le quartet issu majoritairement de la communauté noire de Philadelphie a envoyé devant un public assez fourni d'un côté et un drapeau américain modifié de l'autre un Hardcore mélangé et furieux, avec accélérations, longs cris, emballements Hip-Hop et breaks Dubstep. Un pogo ne tarda pas à se former malgré un son assez horrible au départ, progressivement rebalancé. Le batteur ne tarda pas à enlever le haut, dévoilant un gros bide tatoué. La dynamique marchait bien sur les riffs agressifs et souvent jumpy du guitariste aux cheveux jaunes et roses avec de grands anneaux aux oreilles qu'il avait dû emprunter à sa sœur. Le chanteur sauta dans le couloir un moment pour s'approcher des fans. La mixture Hardcore-Screamo en colère ne tenait pas toutes ses promesses sur la durée cependant. De longues pauses cassaient la montée, soit pour que le groupe se replace, soit pour un passage lent, soit pour entendre un long prêche mélancolique du chanteur sur l'absence de liberté en Amérique. On sentait régulièrement la fosse tendue, attendant impatiemment que ça reparte. Unity TX, découvert il y a quelques mois, était plus efficace. Pour le dernier titre, court et direct, le guitariste passa au chant, le chanteur prit la basse et le bassiste prit la guitare. Soul Glo quitta la scène dix minutes avant la fin de sa plage horaire, renforçant ainsi une impression un peu mitigée après une demi-heure sur scène à tout casser.

Beaucoup de gens firent le court trajet jusqu'à l'autre petite scène voisine en front de mer, contre le port de plaisance, où j'avais passé l'essentiel de mon temps la fois précédente. SHELLAC est une formation culte. Pour les ignorants c'est le groupe de Steve Albini, le producteur de Nirvana, Pixies, Neurosis, NIN, Breeders, Mogwaï, Jesus Lizard, Helmet, PJ Harvey, Fleshtones, Oxbow, Bush, Low, Jon Spencer, Don Caballero, The Ex, les Thugs, Gy!be, Dionysos (de France), Mono, Zao… et dix fois plus de groupes moins connus qu'il a traité avec autant d'attention. La lumière naturelle du jour tombant allait bien à la simplicité revendiquée par le trio. Albini porte toujours sa guitare en ceinture alors que Bob Weston, à la basse, met classiquement une bandoulière. Todd Trainer a toujours derrière lui cette cymbale isolée dans son dos, dont on ne voit pas l'utilité.

La musique de Shellac est assez brute et franchement authentique. C'est un Noise Rock empruntant à l'Indie, au Math Rock parfois, avec une basse délicieusement audible. Le chant est plutôt limité mais sans franchir le pas de l'acoustique pur et clair. Par moments, la lourdeur se rapprochait d'un Sludge aéré. Toutefois, le rythme uniformément lent limite l'agressivité sonore rendue et maintenait une atmosphère de détente certes en accord avec l'esprit du festival. Albini se lâcha peu à peu dans ses impayables baratins où il fait montre d'un humour redoutable pour expliquer ses titres ou échanger avec le public. L'un des morceaux était ainsi un hommage à leur ancien bar préféré de Chicago fermé à cause de l'embourgeoisement du quartier, il évoqua longuement la mode actuelle en Amérique où des professionnels du chant vont tuer la compétition dans des karaokés perdus, il tritura de questions ceux qui prétendaient être aussi chicagoans, et à l'inverse répondit à quelques questions du public (son album préféré ainsi qu'à Bob est "Funhouse"). Cette formule simple offerte par de grands professionnels qui cherchent simplement à partager un bon moment de Rock minimal, brut et peinard. C'est dans les compositions qu'il faut chercher l'originalité, le schéma couplet-refrain étant banni. L'incorrigible père Steve ne put s'empêcher de tirer vers la gaudriole en s'extasiant devant la beauté du site (il jouait avec vue directe sur la mer à cinquante mètres), son public fidèle qui lui donnait une forte érection derrière sa guitare soi-disant… et nous invitant à une partouze générale. Il faut toujours qu'il finisse par parler de sexe ! Pour le dernier titre, Todd Trainer détacha une caisse claire qu'il emmena avec lui au centre de la scène pour la frapper lentement et cérémonieusement le long d'un titre excessivement délié jusqu'à l'ennui et qui, à mon sens, termina un peu en eau de boudin un set jusqu'ici fidèle à la réputation des rares apparitions live du groupe et à mon souvenir. Mais au moins, ils avaient utilisé tout leur temps imparti.

N'étant pas intéressé par les Sparks, j'avais une bonne marge avant le show principal. En allant se ravitailler, il fallait naviguer dans une foule à présent plus dense, où les locaux ne forment qu'une grosse moitié de l'assistance et encore, en classant comme tels tous les hispanophones sans en distinguer les nombreux latinos arrivés depuis des années ou en simple séjour. Il y avait une forte délégation d'anglo-saxons et surtout d'Américains, des Portugais et des Brésiliens, quelques Italiens, et très peu de Français en comparaison de la proportion présente en permanence en ville. Je ne comprends pas pourquoi ce festival d'ampleur ne draine pas plus de monde depuis le pays voisin le plus proche. On identifiait évidemment pas mal de devotees (les fans HC de Depeche Mode). Sans m'identifier vraiment à eux, je crois qu'aucun autre groupe m'aura accompagné aussi longtemps le long de ma vie. Quant aux gros Metalleux bien visibles, on en croisait de temps à autre, sans doute qu'ils étaient plus nombreux la veille où il y avait Ghost et que certains n'avaient pas forcément voulu afficher leur face la plus extrême dans un festival de ce genre – moi le premier.

Il fallait rallier ensuite le grand espace tapissé de gazon synthétique avec deux scènes côte à côte, entre la mer et une rangée d'immeubles modernes dans le soleil couchant. Après avoir joué un peu des coudes jusqu'à l'acceptable, ne restait plus qu'à attendre en se farcissant la fin du concert de Baby Keem sur l'autre scène voisine. C'est le cousin de Kendrick Lamar (aussi à l'affiche un peu plus tard). Cela envoyait de la fumée, quelques coups de flammes à la Rammstein, et une musique tellement pauvre à mes oreilles… comment peut-on dire après que le Grindcore n'est que du bruit répétitif pour attardés mentaux ?

Le retard du set de DEPECHE MODE attisa la tension dans la foule (et moi qui ne les avais plus revu depuis presque dix ans, ayant fait l'impasse sur la précédente tournée). Ils entrèrent en formation à quatre dans la fumée, devant les cris et les téléphones brandis, sur un extrait du dernier titre du dernier album, un bon choix car c'est l'un des meilleurs morceaux. Martin était dans une veste blanche à parements de velours noir kitch à mort et David dans une tenue noire luisante. "My Cosmos is Mine", lent et soyeux titre d'ouverture de "Memento Mori", permit de caler discrètement les balances et de se chauffer les articulations en douceur. Un M se dessina progressivement sur l'écran à l'arrière de la scène en traits de flammes, et y resta jusqu'à la fin. Après avoir insisté sur la promotion de l'album de cette année, David Gahan quitta une épaisseur pour montrer un gilet à dos bleu plus élégant avant l'incontournable "Walking in My Shoes", titre si important pour lui où son charisme explosa une fois encore devant une foule colossale. Les années passent (61 ans !) sans que la puissance de son charme magnétique ne faiblisse, comme un vampire qui se nourrirait des milliers d'âmes drainées à chaque sortie scénique… Cette arrogance singée, cette expressivité variant les émotions et l'autorité souriante avec laquelle il tendait son micro sur pied à la foule pour faire les chœurs sont des gimmicks inusables. Malgré la dernière grande épreuve qui a frappé le groupe, Depeche Mode est toujours aussi fort que jamais.

"It's no Good" fut le premier titre agrémenté d'un film en fond de scène, représentant mystérieusement la collecte de sable avec des ânes bâtés sur une plage d'Afrique… et ce fut l'un des rares titres à être ainsi illustré. Contrairement à d'autres tournées, l'actuelle a vraiment focalisé le visuel sur le spectacle en cours, les musiciens en action, quitte à mettre quelques filtres ou effets. Il est moins question de véritables clips alternatifs recherchés comme jadis – sous réserve de ce qu'il en est pour les titres supplémentaires joués aux autres dates. En tout cas je commençais à ressentir de vraies vibrations sur cette interprétation fidèle. À l'inverse, "In Your Room" était interprétée sur sa version single, recomposée assez différemment de la version album, avec Martin Gore à la guitare lead qui joua tout le morceau presque comme un solo mid-tempo. Suivit un moment de grâce avec la première incursion dans les années 80 via le mythique "Everything Counts", avec un clip amusant : un mime en combinaison noire et gants blancs interprétait les paroles par gestes et dansait sur les parties instrumentales. L'effet était irrésistible sur ce tube majeur longtemps écarté des setlists. Moi qui ne l'avais encore jamais vu en live, j'étais au ciel ! La fête fut rallongée par David empruntant la passerelle centrale vers la foule pour nous encourager à reprendre le refrain a capella jusqu'à épuisement. Le toujours appréciable "Precious" s'ensuivit, titre aimé des fans bien qu'il soit plutôt tardif, pendant lequel je me fis la réflexion amère que la disparition de Fletch' n'avait pas franchement d'effet concret sur la performance live qui s'avérait aussi bonne qu'il y a quinze ans. Cela se vérifiait encore mieux avec le magnifique "Home" chanté par Martin seul dans sa version originale, Pete Gordeno suffisant à lui seul pour en restituer les arrangements raffinés. Le fait que cet intermède habituel confié à Gore en milieu de show soit limité à un titre rappelait discrètement que la setlist du soir était tronquée.

Dave de retour, un dernier extrait de "Memento Mori" fut offert avec "Ghosts Again" et son joli clip bergmanien repris en fond, qui récolta son petit succès. Suivit un moment bien Rock avec "I Feel You" et le père Gahan lançant son micro comme un poids de compétition par-dessus tête pour nous faire reprendre le refrain, puis "A Pain that I'm Used To" devenu lui aussi un classique tardif dans cette version remixée plus rapide et emballante. De toute façon, ça devenait torride avec Gahan : qui peut se permettre de faire hurler une telle assemblée rien qu'en remuant ses fesses en gros plan sur écran géant ? Mais un sentiment de gravité s'imposa subitement quand y succéda le visage d'Andrew Fletcher, une photo de jeunesse en noir et blanc, en même temps que les premières notes de "World in my Eyes" pour une interprétation fidèle, délicate, bouleversante. David Gahan nous invita à faire les yeux avec les doigts (quelques-uns crurent que c'était un cœur qu'on demandait…), tandis que la photo évoluait un peu en ajoutant au disparu ses sempiternelles lunettes, puis les yeux fermés et à moitié cachés. Les paroles prennent un certain sens lorsqu'elles s'adressent ainsi à un défunt, dont le rôle crucial consista surtout à tenir le groupe en vie quand les tensions et les drogues l'avaient amené au bord du crash magistral, puis à maintenir le lien entre des personnalités qui ne passent jamais leurs vacances ensemble. Les survivants savent bien que Fletch' aurait voulu plus que tout que Depeche Mode continue après lui, et la synergie chaleureuse qui se montrait ce soir fait espérer qu'au-delà d'un album mené à bien en son absence, cet esprit perdure et que l'on prolonge encore un peu l'aventure ensemble. Ce serait le plus bel hommage qu'ils pourraient lui rendre.

"Stripped" nous ramena ensuite aux heures de la glorieuse Synth Pop élégante et Industrieuse avant un retour du Rock avec un hargneux "John the Revelator", choix surprenant d'un titre à nouveau tiré de "Playing the Angel" décidément mis à l'honneur, qui permit à Christian Eigner (membre non officiel depuis plus de 25 ans…) de se lâcher un peu. Je pense que les paroles apocalyptiques et sarcastiques, au regard de tout ce que l'humanité a traversé depuis la précédente tournée, doivent expliquer cette exhumation. J'aime bien ce titre, mais sur un set raccourci on aurait peut-être préféré un autre plus ancien à la place. Le temps passant, les premières notes d'"Enjoy the Silence" se firent reconnaître progressivement par les spectateurs selon la familiarité de chacun avec la version live, illustrée cette fois par de curieux crânes qui faisaient le tourniquet. Ce tube libérateur était maintenu dans ses dérives Deep Techno puis Rock en solde, mais moins délayées qu'avant, de quoi se laisser emporter mieux que d'autres fois ce qui restera un très beau souvenir. Comme d'habitude, David en profita pour faire acclamer Martin en cours de route. Le groupe se retira alors après de premiers remerciements.

Ils se firent suffisamment prier pour qu'on eut un doute, l'heure approchant très dangereusement du terme fixé sur la programmation et la nuit étant à présent tombée. Mais ils revinrent, pour lancer un rappel joyeux sur le premier grand succès du groupe laissé en héritage par Vince Clarke, dans toute sa naïveté, lui aussi prolongé par les chœurs du public à l'invitation de David. Sa voix avait tenu parfaitement sur tout le set : la pure clarté de son chant des grandes heures en studio n'est plus tout à fait présente, mais il n'a rien perdu par rapport aux prestations d'il y a vingt ans. Le titre d'ouverture de "Music for the Masses", incontournable moment de communion live, vint enfin à son tour pour maintenir l'envoûtement général avec sa petite chorégraphie bordélique à bras tendus, commandée d'un simple geste complice de David. En apothéose, "Personal Jesus" termina la représentation dans sa version studio, la meilleure, rassemblant à merveille la part Rock et la part Electro que Depeche Mode porte ensemble. C'était un beau démenti à leur habitude ancienne de partir sur un titre calme. La foule finissait au bord de l'hystérie tandis que les quatre musiciens s'embrassaient et que David nous donna rendez-vous la prochaine fois, comme d'habitude pour signifier qu'il n'y aura plus de nouveau rappel. Cette promesse prend un sens particulier vu le contexte.

Speak to Me (Outro)/ My Cosmos is Mine/ Wagging Tongue/ Walking in My Shoes/ It's no Good/ In Your Room (single version)/ Everything Counts/ Precious/ Home/ Ghosts Again/ I Feel You/ A Pain That I'm Used To/ World in My Eyes/ Stripped/ John the Revelator/ Enjoy the Silence

Just Can't Get Enough/ Never Let Me Down Again/ Personal Jesus

Sans doute aurais-je bien aimé avaler quatre ou cinq titres de plus comme sur le reste de la tournée. Ce set-là avait toutefois l'avantage de l'intensité, et de toute façon on retiendra d'abord qu'en 2023 Depeche Mode botte toujours à l'aise le cul d'une horde multitudinaire. C'était très loin d'être la moins bonne prestation que j'ai vu de leur part.

Encore plein de sensations, j'ai mis du temps à retraverser une foule interminable polyglotte qui se dispersait chaotiquement puis à retrouver mon chemin vers la scène en amphithéâtre où BAD RELIGION avait déjà entamé son set, devant une assemblée fournie jusqu'en haut des gradins. C'est un modèle de régularité depuis leurs débuts en 1980 jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'époque bénie au milieu des années 90 de l'explosion du Hardcore à roulettes californien et du label Epitaph (fondé et dirigé par un membre du groupe). Les guitares mélodiques un peu sales sur les bords, le timbre naturel et peu forcé si reconnaissable de Greg Graffin confèrent au groupe une finesse à part et une authenticité indiscutable Avec deux guitares, le son est forcément dense. Ce qui est frappant, c'est que leur épais répertoire semble inusable : même moi, j'ai reconnu un paquet de titres anciens que je n'avais plus écouté depuis l'époque où j'avais quelques-uns de leurs albums. Autant dire que malgré une certaine fatigue et la difficulté de l'enchaînement, j'étais dedans ! Les vétérans du Punk Hardcore mélodique californien ont surpassé les modes, ils ont gardé l'affection des fans de toutes les générations, la fosse importante et bouillonnante était remplie de jeunes qui se laissait emporter au triple galop par ces cinq sexagénaires aux cheveux blanchis. Greg Graffin ne s'étendait guère si ce n'est pour commenter l'ancienneté de certains titres ou pointer brièvement certaines injustices : il y avait urgence en quasi permanence et les paroles sont suffisamment engagées et claires pour qu'il ne soit pas besoin d'en rajouter. Encore une fois, les vieilles gloires du Punk font le boulot, offrant un excellent moment de plaisir simple à un large public pendant presque une heure, comme un défi aux années encaissées.

En faisant mes plans, j'avais encore envisagé de voir Unwound et Lebanon Hanover, mais au pied du mur la motivation pour les attendre à 3 et 4 heures du matin était parfaitement absente. Néanmoins sur la grande scène près de la sortie du site jouait Christine and the Queens (j'ignore le nom qu'elle se donne en ce moment mais elle était désignée ainsi sur l'affiche), déjà entrevue ici même en 2019 sur un plateau moins large. Par curiosité, je me suis arrêté un moment pour voir ça : au lieu des danseurs et des couleurs de l'autre fois, on voyait quelqu'un de quasiment seul sur une immense scène dépouillée et obscure. Elle chantait tragiquement, majoritairement en anglais avec des vers en français entremêlés et la conviction d'une écorchée vive, vêtue de noir, les cheveux collés, dansant avec une inspiration incontestablement venue de Michael Jackson. Bien que sommaires, les arrangements étaient exécutés très professionnellement par un batteur fort barbu (un metalleux échappé ?) et une claviériste aussi androgyne qu'elle. Cet accompagnement musical tirerait vers une Synth Pop contemporaine ou une Mylène Farmer au fond du trou. Ce spectacle tendu, sombre, dépouillé et quelque peu narcissique, visiblement éloigné de ce qu'elle faisait avant, dit sans doute quelque chose de notre époque puisqu'il a rencontré un succès international (l'assistance à ce set nocturne pouvait pareillement s'évaluer en milliers). L'aisance de Christine en anglais y est sans doute pour beaucoup.

La musique sobre, bridée et la prééminence du texte inscrit définitivement cette œuvre dans la chanson. Soit. Un gros doute m'envahissait tout de même, à vitesse constante : l'écart avec l'image (certes un peu floue) que je conservais de l'artiste était assez énorme. Ce n'est évidemment pas la froideur dégagée qui me gênait, au contraire. Mais malgré une voix parfaitement intelligible dans les deux langues, je n'ai su trouver dans ses couplets aucun commencement de beauté où de sens invitant à s'y accrocher un peu plus. Au point de me demander s'il ne s'agissait pas simplement, là aussi, d'un épanchement égocentrique où la complexité dissimule un certain vide banal en se prenant pour un poète élitiste. Il y a un large public pour cela, compensant un goût peu développé pour la musique qu'il faut leur servir simple par des textes compliqués. Ainsi on espère accéder par les mots à des émotions raffinées que les sons ne parviennent à vous procurer. Et puis, cela permettra de tenir tête au fan de musique classique ou progressive à la prochaine soirée.

Avant de sombrer tout à fait dans ces réflexions trop sarcastiques, il valait mieux y aller pour de bon tant que les métros circulaient encore. Le séjour n'était pas fini. À voir si nous ne reviendrons pas une fois encore à une prochaine édition, sur une journée alléchante. Enchaîner Hardcore, Noise Rock et Synth Pop n'est pas habituel.

Derniers articles

Concerts à 7 jours

Tags

Photos stream

Derniers commentaires

Au vu de la dernière vidéo-ITW en date du gonze sur ce site, pour ce qui est de "feu sacré", il a toujours l'air de l'avoir le mec.Je pars donc confiant.

08/05/2025, 09:17

@ MobidOM :oui, pas faux pour la "captation d'héritage" ! :-/ En même temps, s'il a encore le feu sacré et propose un truc pas trop moisi... De toute façon la critique sera sans pitié si le truc ne tient pas la(...)

07/05/2025, 11:52

Ah ce fameux BRUTAL TOUR avec Loudblast / MASSACRA / No Return et Crusher en 95 ! LA PUTAIN de bonne époque

07/05/2025, 11:04

@ Oliv : Montpellier étant une ville et une agglomération plus petite que Lyon, il n'y a véritablement de la place que pour deux petites salles orientées Rock-Metal-Punk-etc, à ce qui me semble après vingt-cinq ans d'observation. Au-delà,(...)

06/05/2025, 20:29

"Death To All", à chaque fois que je les ai vu ils avaient un line-up tout à fait légitime (dont une fois tous les musiciens qui ont joué sur "Human", à part Chuck bien sûr)Et puis la phrase "Chris Palengat pr(...)

06/05/2025, 20:28

Je ne vois pas beaucoup l'intérêt, et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas attendu les trente ans de l'album l'an prochain. Ces dernières semaines je me retape les premiers, et ça reste un bonheur.

06/05/2025, 19:29

Vénérant ces albums et n'ayant jamais vu la vraie incarnation de Massacra, hors de question de louper ça (si ça passe à portée de paluche, pas à Pétaouchnok). Un peu comme un "Death To All"...

06/05/2025, 17:11

Ils sont juste trop faux-cul pour assumer le statut de tribute band, voilà tout.

06/05/2025, 16:15

Si je comprends bien il n'y a qu'un seul membre d'origine ? et évidemment que c'est un tribute band, comment l'appeler autrement. à ce point autant commencer un nouveau groupe avec un clin d'oeil, pour affirmer une certaine continuité. Faut assum(...)

06/05/2025, 05:51

Perso, je suis plutôt preneur ! Reste plus qu'à espérer que ce soit à la hauteur de mes attentes !(Faut bien avouer que même si je suis fan de l'album Sick, mon préféré reste Enjoy the Violence ! Quelle tuerie absol(...)

05/05/2025, 23:34

J'ai eu la chance de les voir il y quelques semaines dans une salle stéphanoise chauffée à blanc et je peux vous dire qu'on va entendre parler de ces garagnats dans le monde entier !!!! Du grand art .

05/05/2025, 18:16

Après j'ai 50 balais et je ne vais plus trop a des concerts ou festival et pourtant j'ai le sylak a 10 minutes de chez moi mais ce n'est plus ma tasse de thé et désintéressé de la scène actuelle et l'ambiance qui ne me correspond(...)

04/05/2025, 12:35

C'est très surprenant car Montpellier est bien connu pour être étudiant , dynamique et jeune . Je ne comprends pas ces difficultés car je ne maîtrise pas tout alors qu' a l'inverse dans la région Lyonnaise où je suis , c'est plut&oci(...)

04/05/2025, 12:25

Moi j'y serai !Avec les copains de Sleeping Church Records, on sera sur place !

04/05/2025, 09:55

Je l'ai essayé, alors que je n'écoute plus Benediction depuis beau temps. Ce sont des vétérans et le retour de popularité du Death vieille école leur vaut une certaine popularité, qui n'est pas volée au regard de cette long&ea(...)

03/05/2025, 22:39

T'as même pas le courage de dire que c'est un comportement typique de la population noire américaine, ce qui n'a aucun rapport ici.

03/05/2025, 21:41